云南省图书馆机构用户,欢迎您!

车、马、贝卅朋。敢 对王休,用乍(作)宝

车、马、贝卅朋。敢 对王休,用乍(作)宝  彝,其万 年扬王光厥士。 “十又四月”,以往见于殷墟甲骨文和商代铜器铭文(注:常玉芝《殷周历法研究》第二章第二节引,吉林文史出版社,1998年;郭沫若《两周金文辞大系图录》图26,录190考176著录之鄀公言

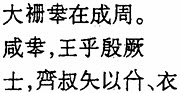

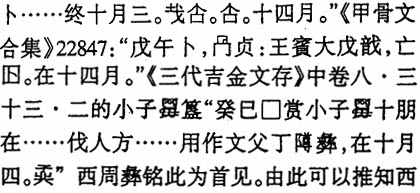

彝,其万 年扬王光厥士。 “十又四月”,以往见于殷墟甲骨文和商代铜器铭文(注:常玉芝《殷周历法研究》第二章第二节引,吉林文史出版社,1998年;郭沫若《两周金文辞大系图录》图26,录190考176著录之鄀公言 鼎铭文中之“十又四月”,郭沫若疑摹画有误。)。如《甲骨文合集》21897:“□□

鼎铭文中之“十又四月”,郭沫若疑摹画有误。)。如《甲骨文合集》21897:“□□ 周初年仍和商代一样流行年终置闰,其历法水平不比商代晚期进步多少。

周初年仍和商代一样流行年终置闰,其历法水平不比商代晚期进步多少。  ,俱为祭名。

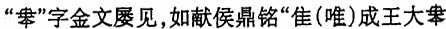

,俱为祭名。 字甲骨文习见,亦见戊寅鼎和麥尊(注:罗振玉《三代吉金文存》上·卷三·三十七·三;又同[3]郭沫若《图录》页二○,《考释》页四○。),唐兰先生在《论周昭王时代的青铜器铭刻》(注:唐兰《论周昭王时代的青铜器铭刻》,《古文字研究》第二辑,1980年;又见《唐兰先生金文论集》,紫禁城出版社,1995年。)一文中,对阮元、罗振玉诸家考释一一辨正,认为

字甲骨文习见,亦见戊寅鼎和麥尊(注:罗振玉《三代吉金文存》上·卷三·三十七·三;又同[3]郭沫若《图录》页二○,《考释》页四○。),唐兰先生在《论周昭王时代的青铜器铭刻》(注:唐兰《论周昭王时代的青铜器铭刻》,《古文字研究》第二辑,1980年;又见《唐兰先生金文论集》,紫禁城出版社,1995年。)一文中,对阮元、罗振玉诸家考释一一辨正,认为 既非阮元所释“酎”字,又非罗振玉所释“酒”字,而是“

既非阮元所释“酎”字,又非罗振玉所释“酒”字,而是“ ”字,“

”字,“ ”从彡声,就是彡字的繁文,

”从彡声,就是彡字的繁文, 、肜的本字。卜辞“肜日”的“肜”字都只作彡,“

、肜的本字。卜辞“肜日”的“肜”字都只作彡,“ ”乃《尔雅》、《白虎通义》等所谓“又祭”、“复祭”之意。

”乃《尔雅》、《白虎通义》等所谓“又祭”、“复祭”之意。 ,见于商代甲骨文,疑即甲骨、金文常见的“册”字。甲骨文又有从册的“

,见于商代甲骨文,疑即甲骨、金文常见的“册”字。甲骨文又有从册的“ ”,或释“

”,或释“ ”。《说文》:“册,符命也。”“

”。《说文》:“册,符命也。”“ ,告也。”余意册加“示”旁,乃以简册告神也。

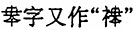

,告也。”余意册加“示”旁,乃以简册告神也。 在宗周”(注:同[4]罗振玉书,上·卷三·五十·二~三。),盂爵铭“隹(唯)王初

在宗周”(注:同[4]罗振玉书,上·卷三·五十·二~三。),盂爵铭“隹(唯)王初 于成周”(注:同[4]罗振玉书,下卷十六·四十一·三。),叔卣铭“隹(唯)王

于成周”(注:同[4]罗振玉书,下卷十六·四十一·三。),叔卣铭“隹(唯)王 于宗周”(注:同[3]郭沫若《图录》二六○,《考释》一四七。),杜伯盨铭“用

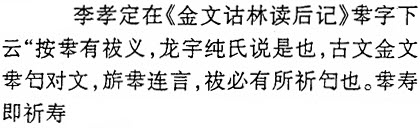

于宗周”(注:同[3]郭沫若《图录》二六○,《考释》一四七。),杜伯盨铭“用 寿匄永令(命)”(注:同[4]罗振玉书,中卷十·四十·三~四十三·一。)等。

寿匄永令(命)”(注:同[4]罗振玉书,中卷十·四十·三~四十三·一。)等。 ,见于令彝铭“明公锡亢师鬯金小牛,

,见于令彝铭“明公锡亢师鬯金小牛, (注:同[3]郭沫若《图录》,页二~三;又《两周金文辞大系考释》页五~一○。);郭沫若云“

(注:同[3]郭沫若《图录》,页二~三;又《两周金文辞大系考释》页五~一○。);郭沫若云“ 当是祭享之意”(注:郭沫若《令彝令簋与其他诸器物之综合研究》,《殷周青铜器铭文研究》,科学出版社,1961年。);

当是祭享之意”(注:郭沫若《令彝令簋与其他诸器物之综合研究》,《殷周青铜器铭文研究》,科学出版社,1961年。); ……”(注:中央研究院历史语言研究所专刊之八十。)。窥其文意,当为举行某种祭祀活动之专名。 “殷”又见于

……”(注:中央研究院历史语言研究所专刊之八十。)。窥其文意,当为举行某种祭祀活动之专名。 “殷”又见于 卣(注:同[4]罗振玉书,中卷十三·三十九·二~三。)、傳卣(注:同[4]罗振玉书,中卷八·五十二·一。)等器。

卣(注:同[4]罗振玉书,中卷十三·三十九·二~三。)、傳卣(注:同[4]罗振玉书,中卷八·五十二·一。)等器。 卣“隹(唯)明保殷成周年”,傳卣“命师田父殷成周年”。“殷”字或作“

卣“隹(唯)明保殷成周年”,傳卣“命师田父殷成周年”。“殷”字或作“ ”臣辰卣、臣辰盉“

”臣辰卣、臣辰盉“ 于成周”,“殷”字即作“

于成周”,“殷”字即作“ ”。郭沫若云“

”。郭沫若云“ 当是殷之繁文”(注:郭沫若《两周金文辞大系考释》三二。)。关于“殷”之本意,《说文》云:“殷,作乐之盛称殷,……易曰殷薦之上帝。”郭沫若云“殷殆殷

当是殷之繁文”(注:郭沫若《两周金文辞大系考释》三二。)。关于“殷”之本意,《说文》云:“殷,作乐之盛称殷,……易曰殷薦之上帝。”郭沫若云“殷殆殷 、殷同之意。殷见之礼乃大会内外臣工之意”(注:郭沫若《令彝令簋与其他诸器物之综合研究》,《殷周青铜器铭文研究》,科学出版社,1961年。)。唐兰说同郭沫若,认为

、殷同之意。殷见之礼乃大会内外臣工之意”(注:郭沫若《令彝令簋与其他诸器物之综合研究》,《殷周青铜器铭文研究》,科学出版社,1961年。)。唐兰说同郭沫若,认为 卣之“明保殷成周年”乃指明保到成周去殷见卿事以下和诸侯(注:唐兰《论周昭王时代的青铜器铭刻》,《古文字研究》第二辑,1980年;又见《唐兰先生金文论集》,紫禁城出版社,1995年。)。

卣之“明保殷成周年”乃指明保到成周去殷见卿事以下和诸侯(注:唐兰《论周昭王时代的青铜器铭刻》,《古文字研究》第二辑,1980年;又见《唐兰先生金文论集》,紫禁城出版社,1995年。)。  。此字由上下文意揣度,或与赏赐意通。

。此字由上下文意揣度,或与赏赐意通。