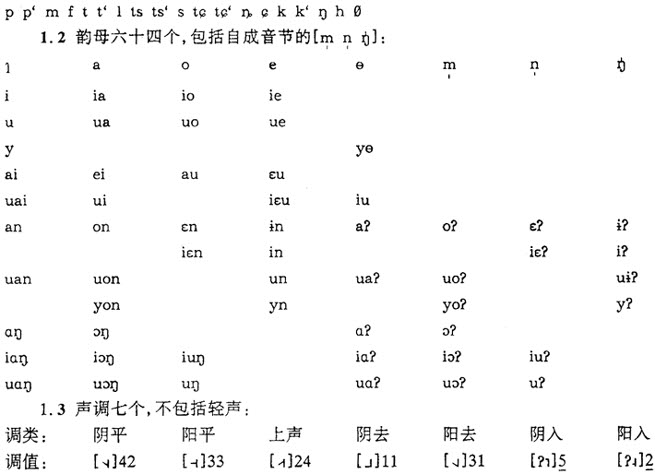

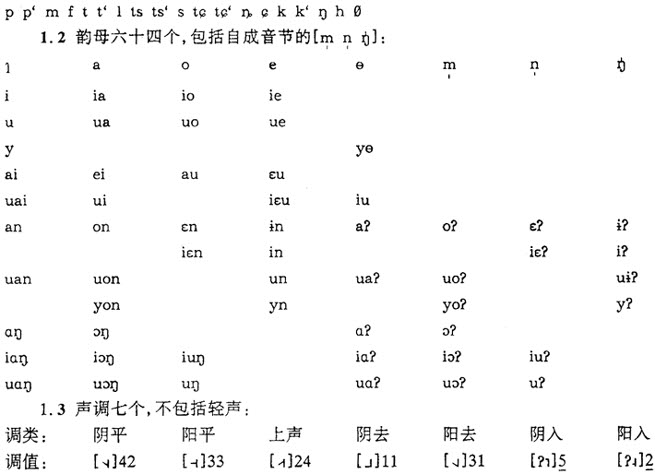

零 考察背景 重音在声调语言中的表现形式常常与声调联系在一起(注:重音与声调的相互作用在非洲语言中普遍存在。其表现形式为重读音节与高调相互吸引,非重读音节与低调相互吸引。有关研究参见Bunn and Bunn (1970)for Golin;Goldsmith(1987)for Kintandu;Goldsmith et al(1989)for Xhosa;Peterson(1987)for Chichewa;Rice(1987)for Slave;Kisseberth(1989)for Kizigula;Sietsema (1989)for Digo,Sukuma,Kimatuumbi and Chiruri;McHugh (1990)for Chaga;Downing (1995) for Nguni languages;Bickmore(1992)forKinyambo,Bickmore (1995) for Lamba;Arto and Bodomo(1996)for Dagaare;DeLacy (1999) for Mixtec languages.)。因此,以往对汉语轻重音的讨论大都涉及到声调(注:汉语里有没有重音曾经是一个有争议的问题。高名凯和石安石(1963)认为汉语没有词重音,徐世荣(1958)、赵元任(Chao 1968)、厉为民(1981)等都认为汉语有词重音,尽管汉语重音的表现形式与印欧语系重音的表现形式不完全相同。)。其中讨论较多的是重音与轻声的关系(注:有关研究参见游(1980),吴(1982,1995),石(1988),王(1993),曹(1995),等等。)以及重音对变调的影响(注:有关研究参见Kennedy(1953),吕(1980),Yip(1980),Wright(1983),Chan(1985),Jiang-King(1995,1999),等等。)。 重音与轻声之间存在因果关系。巴维尔(1987)把北京话的轻声定义为“由于重音向左移动而造成的声调特性永久性脱落”。换句话说,轻声只出现在非重读音节上,没有重音就没有轻声。在双音节或简单的多音节组合里,轻声的调高主要受三种因素的影响。一是受前重读音节单字调的影响。其中有些轻声的调高与前重读音节单字调的调尾相一致,如扬州(王、黄1993),连云港(岩田1982),海安(王1998),镇江(张1985)等方言;有些轻声的调高与前重读音节单字调的调尾相反,如银川方言(张1984)。二是由本音节的单字调决定,如耒阳方言(钟1987)。三是跟前重读音节的单字调和轻声音节的单字调都有关,如获嘉(贺1987)和商县(张1989)等方言。 重音对变调的影响主要表现在两方面。一是重音决定变调的位置。在多音节组合中,哪个音节保持单字调,哪个音节出现连读变调,通常受重音的影响。如福州话、厦门话等许多闽方言两字组或多字组的尾字一般保持原调,因为重音落在尾字上。其他音节变调,因为其他音节非重读。二是重音决定变调的调型。如北部吴语诸方言的调型通常由多字组中第一音节的调型来决定。Yue-Hashimoto(1987)把北部吴语的这种变调情况称为“首字定调型”,而把闽语如福州话的变调情况称为“尾字定调型”。 赣语诸方言的变调不像吴语和闽语的变调那么复杂,因而以往对赣语轻重音与变调的讨论比较少。本文考察南昌县(蒋巷)方言的轻重音和变调,检验前人关于重音与声调关系的若干假设。本文考察的重点是:(一)重读音节是否变调?如果是,变调结果如何?(二)轻声的调高受哪些因素的影响?(三)声调与重音的相互关系表现在哪些方面? 壹 南昌县(蒋巷)方言的声韵调 1.1 声母十九个,包括零声母在内:

调型: 中降 中平 中升 低平 低降 高(注:入声通常是短促调。根据实验语音学的考察结果,短元音的基频比发音部位相同的长元音的基频高。因此阴入5和阳入2可以分别看作高平调和低平调,尽管它们的实际音高比非入声的高调4和低调1要略高。从音位对立来说,没有其他的短调4和1存在,因此把5和2分别看作高平短调和低平短调不会产生混淆。) 低 贰 南昌县(蒋巷)方言的重音 由两个音节组成的词或词组本文统称为两字组。本文讨论的重音指两字组的自然重音。这种重音从听觉上可以分辨出来。从语音上说,重音和非重音的最大差别表现在发音时间长短上,重读音节比非重读音节的发音时间长。南昌县(蒋巷)方言两字组的重音与语法结构有关系。一般来说,偏正结构,并列结构和单纯词重音落在前字上(注:这与端木(1999)提出的“辅重论”相吻合。“辅重论”认为,在由两个词组成的结构中,辅助词比中心词重(端木1999:247)。这一观点也适用于南昌县(蒋巷)方言的偏正结构。)。除了前字是上声的音节之外,绝大多数两字组前字不变调。从非重读音节(即后字)是否变调来看,有两种情况。 2.1 前字重读,后字仍读本调。这种类型可以称为“重中”式。例如:

调型: 中降 中平 中升 低平 低降 高(注:入声通常是短促调。根据实验语音学的考察结果,短元音的基频比发音部位相同的长元音的基频高。因此阴入5和阳入2可以分别看作高平调和低平调,尽管它们的实际音高比非入声的高调4和低调1要略高。从音位对立来说,没有其他的短调4和1存在,因此把5和2分别看作高平短调和低平短调不会产生混淆。) 低 贰 南昌县(蒋巷)方言的重音 由两个音节组成的词或词组本文统称为两字组。本文讨论的重音指两字组的自然重音。这种重音从听觉上可以分辨出来。从语音上说,重音和非重音的最大差别表现在发音时间长短上,重读音节比非重读音节的发音时间长。南昌县(蒋巷)方言两字组的重音与语法结构有关系。一般来说,偏正结构,并列结构和单纯词重音落在前字上(注:这与端木(1999)提出的“辅重论”相吻合。“辅重论”认为,在由两个词组成的结构中,辅助词比中心词重(端木1999:247)。这一观点也适用于南昌县(蒋巷)方言的偏正结构。)。除了前字是上声的音节之外,绝大多数两字组前字不变调。从非重读音节(即后字)是否变调来看,有两种情况。 2.1 前字重读,后字仍读本调。这种类型可以称为“重中”式。例如:

调型: 中降 中平 中升 低平 低降 高(注:入声通常是短促调。根据实验语音学的考察结果,短元音的基频比发音部位相同的长元音的基频高。因此阴入5和阳入2可以分别看作高平调和低平调,尽管它们的实际音高比非入声的高调4和低调1要略高。从音位对立来说,没有其他的短调4和1存在,因此把5和2分别看作高平短调和低平短调不会产生混淆。) 低 贰 南昌县(蒋巷)方言的重音 由两个音节组成的词或词组本文统称为两字组。本文讨论的重音指两字组的自然重音。这种重音从听觉上可以分辨出来。从语音上说,重音和非重音的最大差别表现在发音时间长短上,重读音节比非重读音节的发音时间长。南昌县(蒋巷)方言两字组的重音与语法结构有关系。一般来说,偏正结构,并列结构和单纯词重音落在前字上(注:这与端木(1999)提出的“辅重论”相吻合。“辅重论”认为,在由两个词组成的结构中,辅助词比中心词重(端木1999:247)。这一观点也适用于南昌县(蒋巷)方言的偏正结构。)。除了前字是上声的音节之外,绝大多数两字组前字不变调。从非重读音节(即后字)是否变调来看,有两种情况。 2.1 前字重读,后字仍读本调。这种类型可以称为“重中”式。例如: