云南省图书馆机构用户,欢迎您!

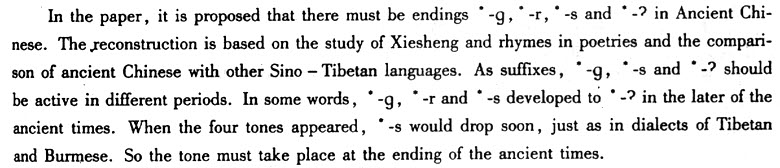

亲属语同源词韵尾的读法和上古汉语的谐声、通押等说明上古汉语有[*]-g、[*]-r、[*]-s和[*]- 尾。[*]-s和[*]-

尾。[*]-s和[*]- 在上古时代作为后缀比较活跃。[*]-

在上古时代作为后缀比较活跃。[*]- 的来历是多元的。-s尾在藏、缅语的方言中声调产生之后很快就消失了,汉语亦应如此。汉语声调的产生在上古末期。

的来历是多元的。-s尾在藏、缅语的方言中声调产生之后很快就消失了,汉语亦应如此。汉语声调的产生在上古末期。

尾。(注:依据的是藏文转写材料。另外分布在印度的藏语支语言陶楚语(Thauchu)除了-h尾还有-

尾。(注:依据的是藏文转写材料。另外分布在印度的藏语支语言陶楚语(Thauchu)除了-h尾还有- 尾,“水”读作

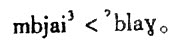

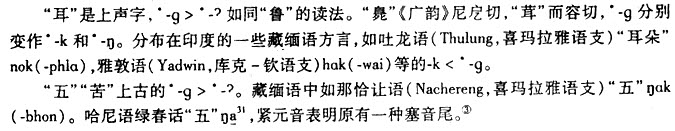

尾,“水”读作 。可惜材料太少,不能作进一步的比较。参见G.A.Grierson,Linguistic Survey of India,Vol.I,Part Ⅱ。) 汉藏语的诸方言中只有藏缅语的一些方言还有较多形式的韵尾,这些不同形式的韵尾对构拟上古汉语的韵尾有一定的参考意义。汉语和藏缅语方言的同源关系是系统之间的同源关系,我们应以结构主义的历史观来比较它们之间的关系。 一 上古汉语的[*]-g 李方桂先生并未肯定这一套浊塞音尾中的[*]-g尾是否是真的浊音。(注:李方桂:《上古音研究》,商务印书馆,1980年,第33页。)这里的材料比较要说明的是原始汉藏语有[*]-g尾,并保存在上古汉语中。但上古汉语没有[*]-d和[*]-b尾。上古汉语[*]-g尾在藏文记录的古藏语或对应于

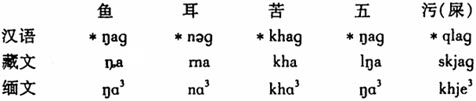

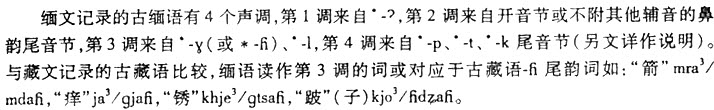

。可惜材料太少,不能作进一步的比较。参见G.A.Grierson,Linguistic Survey of India,Vol.I,Part Ⅱ。) 汉藏语的诸方言中只有藏缅语的一些方言还有较多形式的韵尾,这些不同形式的韵尾对构拟上古汉语的韵尾有一定的参考意义。汉语和藏缅语方言的同源关系是系统之间的同源关系,我们应以结构主义的历史观来比较它们之间的关系。 一 上古汉语的[*]-g 李方桂先生并未肯定这一套浊塞音尾中的[*]-g尾是否是真的浊音。(注:李方桂:《上古音研究》,商务印书馆,1980年,第33页。)这里的材料比较要说明的是原始汉藏语有[*]-g尾,并保存在上古汉语中。但上古汉语没有[*]-d和[*]-b尾。上古汉语[*]-g尾在藏文记录的古藏语或对应于 ,有的对应于[*]-k(古藏语中为-g),缅文记录的古缅语同源词或读作第3调。如:

,有的对应于[*]-k(古藏语中为-g),缅文记录的古缅语同源词或读作第3调。如:

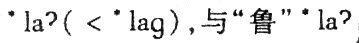

段注《说文》:“鲁,从白鱼声。”“鱼”和“白”可能是“鲁”的声符。“鲁”从“白”始于周晚期金文,甲骨文和周早期金文并不从“白”,战国陶文又从“卤”。(注:参见高明《古文字类编》,中华书局,1980年,第215页。)“鲁”从“鱼”,又从“白”,再从“卤”可能都是用来表示读音。“鲁”作为东夷故地的地名可能读作[*]p-rag,与当地“鱼”的读法相近。(注:如侗台语“鱼”的声母是pl-。毛南语“鱼”

段注《说文》:“鲁,从白鱼声。”“鱼”和“白”可能是“鲁”的声符。“鲁”从“白”始于周晚期金文,甲骨文和周早期金文并不从“白”,战国陶文又从“卤”。(注:参见高明《古文字类编》,中华书局,1980年,第215页。)“鲁”从“鱼”,又从“白”,再从“卤”可能都是用来表示读音。“鲁”作为东夷故地的地名可能读作[*]p-rag,与当地“鱼”的读法相近。(注:如侗台语“鱼”的声母是pl-。毛南语“鱼” 。侗台语的声调来历请参见拙作《黎语古音构拟》,《民族语文》2000年第5期。)与“白”[*]prak的古音相近。“卤”战国时当读作

。侗台语的声调来历请参见拙作《黎语古音构拟》,《民族语文》2000年第5期。)与“白”[*]prak的古音相近。“卤”战国时当读作 当时的读法同。

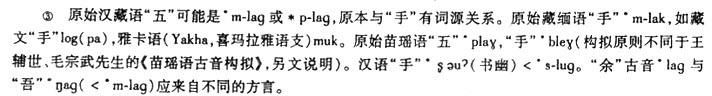

当时的读法同。  (注:

(注: )

)  (注:上古音为笔者所拟,所对应的藏文例见潘悟云《汉语历史音韵学》,上海教育出版社,2000年,第190页。) 幽部字仍如高本汉和李方桂先生所构拟的有[*]-

(注:上古音为笔者所拟,所对应的藏文例见潘悟云《汉语历史音韵学》,上海教育出版社,2000年,第190页。) 幽部字仍如高本汉和李方桂先生所构拟的有[*]- 尾,试将幽部字“九”“鸠”“蚤”和支部字“棋”的读法与缅语比较:

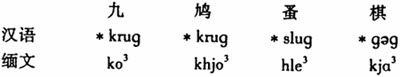

尾,试将幽部字“九”“鸠”“蚤”和支部字“棋”的读法与缅语比较: