云南省图书馆机构用户,欢迎您!

迄今,汉藏语言系属分类已经历了百余年的实践,分歧依然存在。究其原因,一是汉藏及周边区域的民族有着复杂多元的文化背景,汉藏区域农耕型民族从古至今一直处在接触和融合状态,与印欧区域畜牧型民族完全不同;二是汉藏语言古代文字文献远不如印欧语言的丰富和久远,客观条件制约了历史比较法的效用,仅以语言的结构研究难以奏效。为此,本文讨论了文化人类语言学在系属研究中的作用,以及汉藏语言系属研究在复杂条件的羁性下所产生的非谱系树观念,认为这一观念很可能成为未来汉藏语历史语言学的新的生长点。

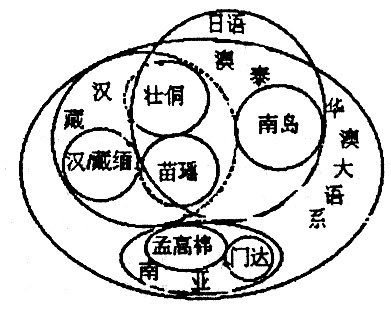

*汉藏语言分类是中国学者李方桂1937年提出的, 大多数中国学者赞成其分类;澳泰语分类是1972年美国学者白保罗提出的,大多数西方学者同意其分类;华澳大语系是90年代中国学者郑张尚芳和潘悟云等人在法国学者沙加尔观点基础上提出的。 二、“东南亚文化流”和文化人类学 在汉藏语言系属研究后面,蕴藏着关于民族、历史和文化的背景问题,这是该学科研究者不能不面对和考虑的事实。美国学者白保罗之所以不囿传统,坚持将壮侗语和苗瑶语归入南岛语系,这与他的学术背景有密切关系。白保罗以人类学家的身份从事汉藏语言研究,其视野和角度必然有独特之处,至少他把文化人类学观念带到了东南亚和太平洋区域的汉藏语及南岛语等系属研究中来了。白保罗1975年的论著《澳泰语:语言和文化》提出了壮侗语和苗瑶语不属于汉藏语系的历史文化依据,即“东南亚文化流”。该论点的核心是:史前该地区的民族种群在文化上是平等的,因此,文化的流向不可能是单向的。应该说明的是,此处“东南亚”(Southeast )地域概念不是现代理解的中国之外东南亚各国,而是史前长江以南这个广大区域,包括现在的海南岛、台湾岛、云南、四川、广西、贵州、广东、福建、湖南、江西和浙江等省区的大部分地区,当时居住着数目繁多的民族群体,大部分是非“汉人”(当时的中原居民)。他们从很久远的时期起就有着文化和语言上的相互接触。这些群体包括了操孟高棉语的族群,操南岛语的族群及汉藏/藏缅语的族群。陈国强等人所著《百越民族史》就依据古代文献从多方面论证古越语和古代汉语是不相通的。(注:参见陈国强等:《百越民族史》,中国社会科学出版社1988年版,第369—371页。)在考古学上,仅从南方某些出土的符号考释来看,学者们也认为可能是古越人的文字。而关于古越人不同于中原人的一系列文化现象,如断发纹身和拔牙岩葬等习俗,以及“不落夫家”的婚俗、蛇鸟图腾崇拜和迷信鸡卜等风俗现象也都有学者论证。 在中外历史、考古学者论述的基础上,白保罗认为:考古学、史前史、人类学和语言学最新研究证明,直到相当晚近的时候,中国长江以南地方的语言不都是汉族语言。随着中原华夏族居民向南扩散,新的文化交流不断产生。“在史前时期,汉人居民中那些扩散的群体必然发现他们自己处在各种民族群体之中,这些群体在农业、冶金、纺织、战争、天文、甚至文字方面至少也与他们自己一样发达”。(注:Matisoff,J.A.:New Directions in East and Southeast Asian Linguistics.inG.Thurgood,1985.)根据历史学家的研究,这种认识大体是符合历史事实的。因为,距今4000—5000年之际,也就是历史进入原始社会的最后时期,古越人地区原始居民与中原原始居民一样创造了丰富多彩的新石器时代晚期文化,如太湖杭州湾地区著名的良渚文化、闽江下游的昙石文化、岭南地区的石峡文化等。特别是良渚文化,其原始农业和手工业已经达到很高的水平。“可见当时的东南地区,并不是人们所想象的‘荒蛮’之地,而是有着十分发达的原始文化了”。(注:参见陈国强等:《百越民族史》,第23页。)而传说的尧舜时代,两地人民就有了交往。《史记·五帝本纪》云:“唯禹之功为大,披九山,通九泽,决九河,定九州,各以其职来贡,不失厥宜。方五千里,至于荒服,南抚交趾。”“交趾”,即属古越地。当然,中原地区经历了夏商周时期以后(夏代已由原始社会进入奴隶制社会),其社会经济发展水平已领先于四邻民族地区,至楚灭越、秦始皇和汉武帝两次统一南方后,古越人迫于中原民族的威力,部分外迁到东南亚及南海诸岛,部分远避于南方丛林山区,剩下的则逐步融于中原民族。而古越人的语言也随之变迁,或融合为后来的南岛诸语言,或形成现在的壮侗诸语言,或积淀为汉语南方方言的底层。

*汉藏语言分类是中国学者李方桂1937年提出的, 大多数中国学者赞成其分类;澳泰语分类是1972年美国学者白保罗提出的,大多数西方学者同意其分类;华澳大语系是90年代中国学者郑张尚芳和潘悟云等人在法国学者沙加尔观点基础上提出的。 二、“东南亚文化流”和文化人类学 在汉藏语言系属研究后面,蕴藏着关于民族、历史和文化的背景问题,这是该学科研究者不能不面对和考虑的事实。美国学者白保罗之所以不囿传统,坚持将壮侗语和苗瑶语归入南岛语系,这与他的学术背景有密切关系。白保罗以人类学家的身份从事汉藏语言研究,其视野和角度必然有独特之处,至少他把文化人类学观念带到了东南亚和太平洋区域的汉藏语及南岛语等系属研究中来了。白保罗1975年的论著《澳泰语:语言和文化》提出了壮侗语和苗瑶语不属于汉藏语系的历史文化依据,即“东南亚文化流”。该论点的核心是:史前该地区的民族种群在文化上是平等的,因此,文化的流向不可能是单向的。应该说明的是,此处“东南亚”(Southeast )地域概念不是现代理解的中国之外东南亚各国,而是史前长江以南这个广大区域,包括现在的海南岛、台湾岛、云南、四川、广西、贵州、广东、福建、湖南、江西和浙江等省区的大部分地区,当时居住着数目繁多的民族群体,大部分是非“汉人”(当时的中原居民)。他们从很久远的时期起就有着文化和语言上的相互接触。这些群体包括了操孟高棉语的族群,操南岛语的族群及汉藏/藏缅语的族群。陈国强等人所著《百越民族史》就依据古代文献从多方面论证古越语和古代汉语是不相通的。(注:参见陈国强等:《百越民族史》,中国社会科学出版社1988年版,第369—371页。)在考古学上,仅从南方某些出土的符号考释来看,学者们也认为可能是古越人的文字。而关于古越人不同于中原人的一系列文化现象,如断发纹身和拔牙岩葬等习俗,以及“不落夫家”的婚俗、蛇鸟图腾崇拜和迷信鸡卜等风俗现象也都有学者论证。 在中外历史、考古学者论述的基础上,白保罗认为:考古学、史前史、人类学和语言学最新研究证明,直到相当晚近的时候,中国长江以南地方的语言不都是汉族语言。随着中原华夏族居民向南扩散,新的文化交流不断产生。“在史前时期,汉人居民中那些扩散的群体必然发现他们自己处在各种民族群体之中,这些群体在农业、冶金、纺织、战争、天文、甚至文字方面至少也与他们自己一样发达”。(注:Matisoff,J.A.:New Directions in East and Southeast Asian Linguistics.inG.Thurgood,1985.)根据历史学家的研究,这种认识大体是符合历史事实的。因为,距今4000—5000年之际,也就是历史进入原始社会的最后时期,古越人地区原始居民与中原原始居民一样创造了丰富多彩的新石器时代晚期文化,如太湖杭州湾地区著名的良渚文化、闽江下游的昙石文化、岭南地区的石峡文化等。特别是良渚文化,其原始农业和手工业已经达到很高的水平。“可见当时的东南地区,并不是人们所想象的‘荒蛮’之地,而是有着十分发达的原始文化了”。(注:参见陈国强等:《百越民族史》,第23页。)而传说的尧舜时代,两地人民就有了交往。《史记·五帝本纪》云:“唯禹之功为大,披九山,通九泽,决九河,定九州,各以其职来贡,不失厥宜。方五千里,至于荒服,南抚交趾。”“交趾”,即属古越地。当然,中原地区经历了夏商周时期以后(夏代已由原始社会进入奴隶制社会),其社会经济发展水平已领先于四邻民族地区,至楚灭越、秦始皇和汉武帝两次统一南方后,古越人迫于中原民族的威力,部分外迁到东南亚及南海诸岛,部分远避于南方丛林山区,剩下的则逐步融于中原民族。而古越人的语言也随之变迁,或融合为后来的南岛诸语言,或形成现在的壮侗诸语言,或积淀为汉语南方方言的底层。