云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文用统计数据表明汉借词在藏语中的数量是很少的。汉借词按意义可大致分12至14类。茶类词数量众多,富有特色。汉借词和汉语的语音对应关系极其复杂。由汉借词所造成的同音词数量很少,多义汉借词数量也很少。

汉借词的数量 据统计,《大辞典》汉借词总数为363个, 词条总数为53000条,汉借词占词条总数的0.7%; 《格西》汉借词总数为122个,词条总数为26000条,汉借词占词条总数的0.5%;《拉萨》汉借词总数为552个,词条总数为29000条,汉借词占词条总数的1.9%; 《安多》汉借词总数为177个,词条总数为11000条, 汉借词占词条总数的1.6%。4本词典中,《格西》最早,成书于1946年,出版于1949年。 《大辞典》虽然出版于1985年,但收录的绝大部分是1949年前的词语。如果说《格西》和《大辞典》收录的基本上都是解放前的书面语的话,那么,《拉萨》和《安多》收录的则都是当代藏族口语。《拉萨》汉借词的百分比是《格西》的4倍,是《大辞典》的3倍。《安多》汉借词的百分比是《格西》的3倍,是《大辞典》的2倍。这显然是时间因素在起作用。上述4本词典收录的词语不是同一个时期的。

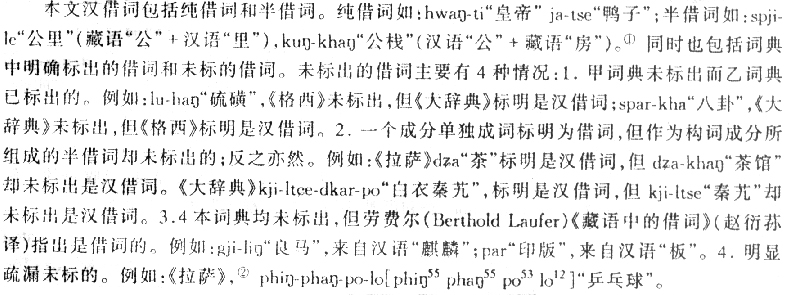

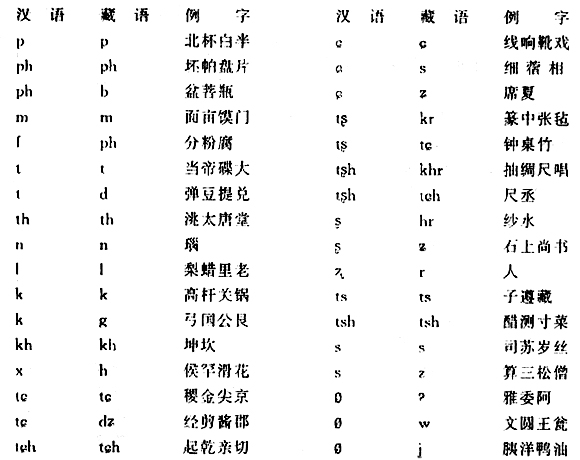

汉借词的数量 据统计,《大辞典》汉借词总数为363个, 词条总数为53000条,汉借词占词条总数的0.7%; 《格西》汉借词总数为122个,词条总数为26000条,汉借词占词条总数的0.5%;《拉萨》汉借词总数为552个,词条总数为29000条,汉借词占词条总数的1.9%; 《安多》汉借词总数为177个,词条总数为11000条, 汉借词占词条总数的1.6%。4本词典中,《格西》最早,成书于1946年,出版于1949年。 《大辞典》虽然出版于1985年,但收录的绝大部分是1949年前的词语。如果说《格西》和《大辞典》收录的基本上都是解放前的书面语的话,那么,《拉萨》和《安多》收录的则都是当代藏族口语。《拉萨》汉借词的百分比是《格西》的4倍,是《大辞典》的3倍。《安多》汉借词的百分比是《格西》的3倍,是《大辞典》的2倍。这显然是时间因素在起作用。上述4本词典收录的词语不是同一个时期的。  藏语汉借词和汉语的语音对应关系 一般说来,甲语言从乙语言借入一个词,在借入一个词的义的同时也借入这个词的音。进入乙语言的这个音当然必须符合甲语言音系的规则。甲语言通常是用音系中相同或相近的音去转译从乙语言借来的词。照理,甲语言中的借词和乙语言应该存在比较整齐的语音对应规则,但因汉借词进入藏语的时间、地域、方式、途径等不同,造成藏语汉借词与汉语的语音对应关系呈现出极其复杂的状况。现将《大辞典》和《格西》中的汉借词的读音(根据藏文)同汉语原词的读音(根据普通话)作个粗略的比较。 藏语汉借词和汉语原词的声母有较齐整的对应关系如下表:(注:从多音节汉语借词被切分为单音节汉字来分析,每个汉字代表一个音节,下同。)

藏语汉借词和汉语的语音对应关系 一般说来,甲语言从乙语言借入一个词,在借入一个词的义的同时也借入这个词的音。进入乙语言的这个音当然必须符合甲语言音系的规则。甲语言通常是用音系中相同或相近的音去转译从乙语言借来的词。照理,甲语言中的借词和乙语言应该存在比较整齐的语音对应规则,但因汉借词进入藏语的时间、地域、方式、途径等不同,造成藏语汉借词与汉语的语音对应关系呈现出极其复杂的状况。现将《大辞典》和《格西》中的汉借词的读音(根据藏文)同汉语原词的读音(根据普通话)作个粗略的比较。 藏语汉借词和汉语原词的声母有较齐整的对应关系如下表:(注:从多音节汉语借词被切分为单音节汉字来分析,每个汉字代表一个音节,下同。)  从表上看,藏语汉借词没有带单辅音声母

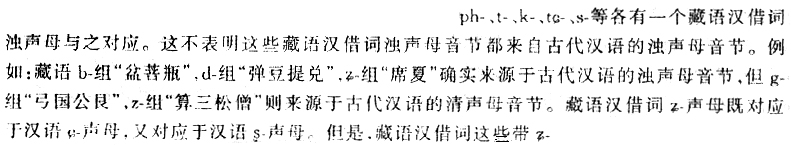

从表上看,藏语汉借词没有带单辅音声母  的音节下文有),带n-和r-的音节也较少。藏语汉借词带w-和j-的音节分别对应于汉语零声母的合口呼和齐齿呼音节。藏语汉借词带s-的音节可以跟汉语来自于“尖音”的“细蓿相”对应。汉语f-声母对应于藏语汉借词的ph-声母,表明带这些ph-声母音节的汉借词借入藏语的年代较早,汉语“古无轻唇音”。藏语汉借词有一组舌面音声母跟汉语卷舌音声母对应。汉语这些相应的卷舌音声母字大部分来自中古章组字,小部分来自中古知组字。一般认为,中古章知两组字都读舌而音。可见,这些汉借词借入藏语的年代也是比较早的。汉语清声母

的音节下文有),带n-和r-的音节也较少。藏语汉借词带w-和j-的音节分别对应于汉语零声母的合口呼和齐齿呼音节。藏语汉借词带s-的音节可以跟汉语来自于“尖音”的“细蓿相”对应。汉语f-声母对应于藏语汉借词的ph-声母,表明带这些ph-声母音节的汉借词借入藏语的年代较早,汉语“古无轻唇音”。藏语汉借词有一组舌面音声母跟汉语卷舌音声母对应。汉语这些相应的卷舌音声母字大部分来自中古章组字,小部分来自中古知组字。一般认为,中古章知两组字都读舌而音。可见,这些汉借词借入藏语的年代也是比较早的。汉语清声母  的音节也不都是来源于汉语浊声母音节,如其中的“书”在汉语里从来是清声母音节。造成差异的原因可能同汉借词借入藏语的年代不同有关。 除比较齐整的对应外,还有不少藏语汉借词同汉语的对应关系与上述情况不一致,显得十分散乱。

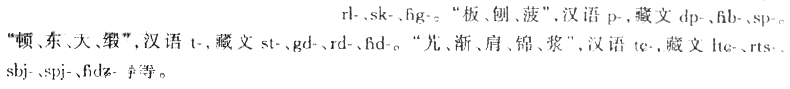

的音节也不都是来源于汉语浊声母音节,如其中的“书”在汉语里从来是清声母音节。造成差异的原因可能同汉借词借入藏语的年代不同有关。 除比较齐整的对应外,还有不少藏语汉借词同汉语的对应关系与上述情况不一致,显得十分散乱。  汉语复辅音声母消失较早,在先秦典籍里,只能见到一些残存的痕迹。但在一些汉借词中,汉语原词是单辅音声母,藏文却用复辅音形式标记。也许转译者是想把这些汉借词改造得像藏语本族词,孰知这样一改,却带来不必要的麻烦。例如:“牌、马”,汉语ph-、m-,藏文sb-、sm-。“笼、果、坎”,汉语l-、k-、kh-,藏文

汉语复辅音声母消失较早,在先秦典籍里,只能见到一些残存的痕迹。但在一些汉借词中,汉语原词是单辅音声母,藏文却用复辅音形式标记。也许转译者是想把这些汉借词改造得像藏语本族词,孰知这样一改,却带来不必要的麻烦。例如:“牌、马”,汉语ph-、m-,藏文sb-、sm-。“笼、果、坎”,汉语l-、k-、kh-,藏文  等等。另一种可能就是藏文用旧形式去标记新来的汉借词。即,一个藏文记载带有复辅音声母的本族词,后来复辅音声母脱落,变成了只带有单辅音声母的词,这时一个新来的汉借词正好与它同音或相似,藏文就用这个记载本族词的旧形式去标记新来者。这种情况仍然会给汉借词的识别带来麻烦。

等等。另一种可能就是藏文用旧形式去标记新来的汉借词。即,一个藏文记载带有复辅音声母的本族词,后来复辅音声母脱落,变成了只带有单辅音声母的词,这时一个新来的汉借词正好与它同音或相似,藏文就用这个记载本族词的旧形式去标记新来者。这种情况仍然会给汉借词的识别带来麻烦。