云南省图书馆机构用户,欢迎您!

文章认为,两种文字在表达语音的方式上具有一些相同之处:它们的基本元音字母都由字素组合而成;出现于词首的元音都带一个特殊符号—字冠;以零形式表示各自的一个不同元音。所以出现这种情况,可能直接或间接与萨班·贡噶坚赞有关,是其所为或影响所致。

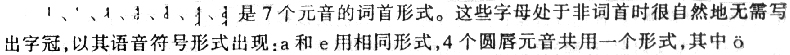

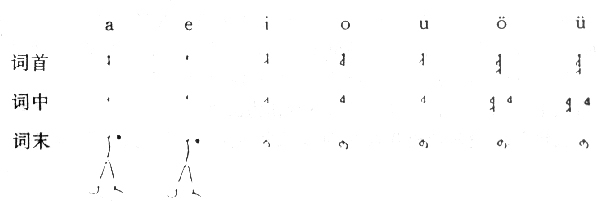

、 ü在词中第一音节某些辅音字母后还用自己的阴性形式。但这7个元音字母在词中和词末的形式有所区别,列表如下:

、 ü在词中第一音节某些辅音字母后还用自己的阴性形式。但这7个元音字母在词中和词末的形式有所区别,列表如下:  *系初期形式,后来分化为后面的两种,再往后出现更多变体, 在此不录。

*系初期形式,后来分化为后面的两种,再往后出现更多变体, 在此不录。  “父亲”,’ebüge“祖父”,’eye“商议”,’edegegsen“复活的”,’ekes“母亲们”,’erte“早”,’edüge“如今”,’eyin“这样的”,’eden“他们”,’esen“平安”,’endegün“失误”,等等。(注:有关这方面的例子可查阅道布的《回鹘式蒙古文文献汇编》,民族出版社,1983年6月。 还可查阅新近发现的少林寺圣旨碑,见《民族语文》1993年第5、6期,1994年第1期。)当然,这种例子比起以

“父亲”,’ebüge“祖父”,’eye“商议”,’edegegsen“复活的”,’ekes“母亲们”,’erte“早”,’edüge“如今”,’eyin“这样的”,’eden“他们”,’esen“平安”,’endegün“失误”,等等。(注:有关这方面的例子可查阅道布的《回鹘式蒙古文文献汇编》,民族出版社,1983年6月。 还可查阅新近发现的少林寺圣旨碑,见《民族语文》1993年第5、6期,1994年第1期。)当然,这种例子比起以  这是蒙古文发展中的一个重要变化。以后蒙古文的a和e在词首有了不同形式,不仅在词首再也不相混淆,而且以此来确定后续音节中的 a和e了,显然这是一个进步。如何解释这一变化呢?无疑, 这里省略了一个符号。但省略的是字冠还是元音符号?俄罗斯蒙古学家符拉基米尔佐夫在其《蒙古书面语与喀尔喀比较语法》一书中写道:“符号

这是蒙古文发展中的一个重要变化。以后蒙古文的a和e在词首有了不同形式,不仅在词首再也不相混淆,而且以此来确定后续音节中的 a和e了,显然这是一个进步。如何解释这一变化呢?无疑, 这里省略了一个符号。但省略的是字冠还是元音符号?俄罗斯蒙古学家符拉基米尔佐夫在其《蒙古书面语与喀尔喀比较语法》一书中写道:“符号  至于这个零形式是何时形成的,现在还没有确凿的根据来回答。但从某些迹象看,很可能是13世纪中叶萨迦·班智达改进蒙古文时开始的。我们所以提出这种意见,是由于通过丹金达格巴著作《〈蒙文启蒙〉诠释》看到,载于搠思吉斡节儿《蒙文启蒙》的萨班字母表中a和e已经加以区分(详见后)。有趣的是,有据可证搠氏所译,于1312年在大都刻印的《入菩提行论疏》(注:回鹘式蒙古文的《入菩提行论疏》和《孝经》,前引道布书有录。)一书中无一以’e表e的例子,这完全与萨班字母表相一致。这一点似乎可以用来作出这样的解释:搠氏是这一规范的忠实执行者。此外,于1307年孛罗铁木儿(Bolod-temür)所译汉文《孝经》蒙译本的回鹘式蒙古文版中也不见这种例子。不过此后几十年还出现过不少例外,可见这种规范没能一下子完全实现。这倒可以给予这样的解释:在整个元代,回鹘式蒙古文没有得到官方的支持,自从1269年八思巴字被忽必烈皇帝作为国书推行之后,回鹘式蒙古文不断被排斥,一直处于自流状态,在这种历史背景下,回鹘式蒙古文的任何规范是不可能得以完全实现的。 我们知道,八思巴字字母表中元音字母有

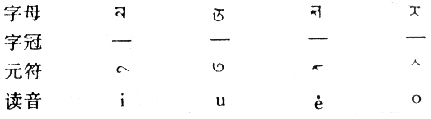

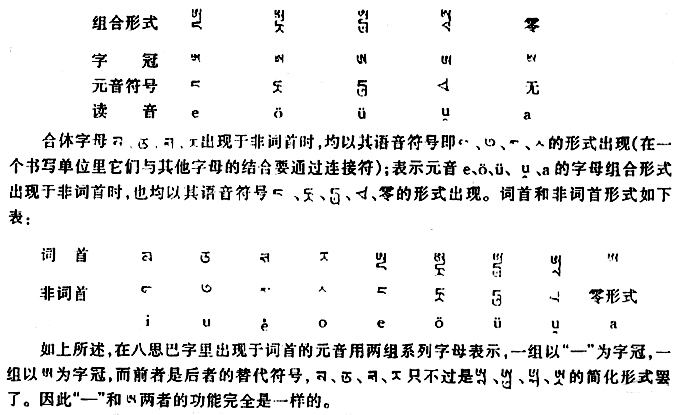

至于这个零形式是何时形成的,现在还没有确凿的根据来回答。但从某些迹象看,很可能是13世纪中叶萨迦·班智达改进蒙古文时开始的。我们所以提出这种意见,是由于通过丹金达格巴著作《〈蒙文启蒙〉诠释》看到,载于搠思吉斡节儿《蒙文启蒙》的萨班字母表中a和e已经加以区分(详见后)。有趣的是,有据可证搠氏所译,于1312年在大都刻印的《入菩提行论疏》(注:回鹘式蒙古文的《入菩提行论疏》和《孝经》,前引道布书有录。)一书中无一以’e表e的例子,这完全与萨班字母表相一致。这一点似乎可以用来作出这样的解释:搠氏是这一规范的忠实执行者。此外,于1307年孛罗铁木儿(Bolod-temür)所译汉文《孝经》蒙译本的回鹘式蒙古文版中也不见这种例子。不过此后几十年还出现过不少例外,可见这种规范没能一下子完全实现。这倒可以给予这样的解释:在整个元代,回鹘式蒙古文没有得到官方的支持,自从1269年八思巴字被忽必烈皇帝作为国书推行之后,回鹘式蒙古文不断被排斥,一直处于自流状态,在这种历史背景下,回鹘式蒙古文的任何规范是不可能得以完全实现的。 我们知道,八思巴字字母表中元音字母有  的替代符号;其下是表示元音的符号;还有一个竖线笔划“丨”,这是用来连接字冠和其他各种符号的附加符号。列表如下:

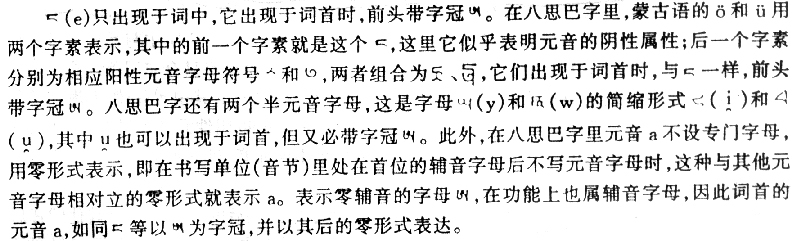

的替代符号;其下是表示元音的符号;还有一个竖线笔划“丨”,这是用来连接字冠和其他各种符号的附加符号。列表如下:

我们在上面通过对蒙古文和八思巴字元音字母的考察,看到几点惊人的一致:第一,两种文字的元音字母都是由字素组合的。第二,出现于词首的元音都带字冠。第三,以零形式为理论依据,各省略了一个元音字母。 为什么这两种文字的元音字母在表示方法上具有这些相同点呢?其外因是,这两种字母的来源——粟特文字母和藏文字母都是辅音文字,缺乏元音字母;内因是蒙古语的音节核心是元音,元音能够独立自成音节,辅音则不然,它只能依附于元音上。蒙古语元音的这种核心作用,早为13~14世纪的语文学家所发现,丹金达格巴著《〈蒙文启蒙〉诠释》中有引用:“a、e、i、o、u、

我们在上面通过对蒙古文和八思巴字元音字母的考察,看到几点惊人的一致:第一,两种文字的元音字母都是由字素组合的。第二,出现于词首的元音都带字冠。第三,以零形式为理论依据,各省略了一个元音字母。 为什么这两种文字的元音字母在表示方法上具有这些相同点呢?其外因是,这两种字母的来源——粟特文字母和藏文字母都是辅音文字,缺乏元音字母;内因是蒙古语的音节核心是元音,元音能够独立自成音节,辅音则不然,它只能依附于元音上。蒙古语元音的这种核心作用,早为13~14世纪的语文学家所发现,丹金达格巴著《〈蒙文启蒙〉诠释》中有引用:“a、e、i、o、u、