云南省图书馆机构用户,欢迎您!

《马氏文通》以来,中国的语法研究借鉴西方语法分析的方法,取得了很大成绩。分析也即找出整体各组成部分的差异,以把握整体的性质。然而整体的性质不能完全靠组成部分的差异来把握,整体还有自身独立于部分的性质,这就需要综合。分析和综合是相辅相成的两个方面。西方语法研究虽有长久的分析传统,但一些有识之士早已意识到综合的重要性。近年来“认知语法”对体现综合的所谓“意合法”的研究已取得不少成果。

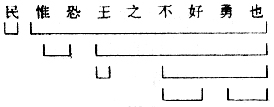

我们今天对汉语句子的层次分析跟马氏相比并没有高出多少。一个世纪来,中国的语法学基本上是沿着《文通》的路子,不断借鉴西方的分析法,“语法分析”几乎成了“语法研究”的同义词。回想一些大的语法争论都是围绕着能不能分和如何分的问题:先是单位的划分,词和语素、词和短语如何划分?单句和复句如何划分?其次是给划分出的单位分类,汉语的实词能不能分类?如何分法?句法成分分几类合适?主语和宾语如何划分?还有层次分析法,转换分析法,“同形异构”的分析,大类下面分小类,一个“的”字可以分出三个,还有语义成分分析,等等。总之一百年来我们在语法研究上所做的工作可以用一句话来概括:分析,分析,再分析。语法研究的进步基本上就是分析的广度和深度的拓展和分析方法的改进。有人说《文通》从一开始就将汉语语法研究引入歧途,我们则认为分析法的引入大大加深了我们对汉语语法结构的认识,分析的方法对汉语语法也是基本适用的。从语素到句子,汉语也可以分出大小不等的单位;汉语的实词也可以分出不同的类来;句子也可以作层次分析并分出不同的句法成分类来。这些分析大致都符合我们对汉语的语感。讲语法,分析是完全必要的。语句的“结构就是由较小的片断组合成较大的片断的方式”(吕叔湘,1979:14), 所以要分单位分层次;区分不同的词类才能讲句式,因为“句式本身就是通过词类来表示的”(朱德熙,1980:175)。通过分析找出整体的各组成部分的差异,确实有助于把握整体的性质。总之,中国过去缺乏语法分析的传统,马氏把西方语法分析的方法引入中国,功不可没。说马氏是“中国语法勇敢的先驱”(许国璋语),《文通》“创前古未有之业”(梁启超语),我想主要也是这个意思。 西方语言学分析的传统到结构主义达到了顶峰,有了一套完备的“发现程序”作为分析的手段。这跟“原子论”(atomism )在物质结构研究中的成功有关,这种成功鼓舞科学家们将原子论观点推广到其他现象和研究领域,如心理学、逻辑学、语言学等。“原子”这个词源自希腊字atoma,原意是“不可再分割的东西”, 原子论就是将复杂现象最终分析到不可再分割的粒子(或单位)的学说,它借助整体的各组成部分的差异来解释整体的性质。因此原子论就是一种分析的学说。现在有人把语言学的结构主义叫做“原子主义”就是这个原因。

我们今天对汉语句子的层次分析跟马氏相比并没有高出多少。一个世纪来,中国的语法学基本上是沿着《文通》的路子,不断借鉴西方的分析法,“语法分析”几乎成了“语法研究”的同义词。回想一些大的语法争论都是围绕着能不能分和如何分的问题:先是单位的划分,词和语素、词和短语如何划分?单句和复句如何划分?其次是给划分出的单位分类,汉语的实词能不能分类?如何分法?句法成分分几类合适?主语和宾语如何划分?还有层次分析法,转换分析法,“同形异构”的分析,大类下面分小类,一个“的”字可以分出三个,还有语义成分分析,等等。总之一百年来我们在语法研究上所做的工作可以用一句话来概括:分析,分析,再分析。语法研究的进步基本上就是分析的广度和深度的拓展和分析方法的改进。有人说《文通》从一开始就将汉语语法研究引入歧途,我们则认为分析法的引入大大加深了我们对汉语语法结构的认识,分析的方法对汉语语法也是基本适用的。从语素到句子,汉语也可以分出大小不等的单位;汉语的实词也可以分出不同的类来;句子也可以作层次分析并分出不同的句法成分类来。这些分析大致都符合我们对汉语的语感。讲语法,分析是完全必要的。语句的“结构就是由较小的片断组合成较大的片断的方式”(吕叔湘,1979:14), 所以要分单位分层次;区分不同的词类才能讲句式,因为“句式本身就是通过词类来表示的”(朱德熙,1980:175)。通过分析找出整体的各组成部分的差异,确实有助于把握整体的性质。总之,中国过去缺乏语法分析的传统,马氏把西方语法分析的方法引入中国,功不可没。说马氏是“中国语法勇敢的先驱”(许国璋语),《文通》“创前古未有之业”(梁启超语),我想主要也是这个意思。 西方语言学分析的传统到结构主义达到了顶峰,有了一套完备的“发现程序”作为分析的手段。这跟“原子论”(atomism )在物质结构研究中的成功有关,这种成功鼓舞科学家们将原子论观点推广到其他现象和研究领域,如心理学、逻辑学、语言学等。“原子”这个词源自希腊字atoma,原意是“不可再分割的东西”, 原子论就是将复杂现象最终分析到不可再分割的粒子(或单位)的学说,它借助整体的各组成部分的差异来解释整体的性质。因此原子论就是一种分析的学说。现在有人把语言学的结构主义叫做“原子主义”就是这个原因。