云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文采用传统的“番汉对音法”,通过回鹘文《玄奘传》汉译入声字的分析,探讨了11世纪中国西北方言入声字的演化规律。

ingqo

ingqo

li tutung,其中的

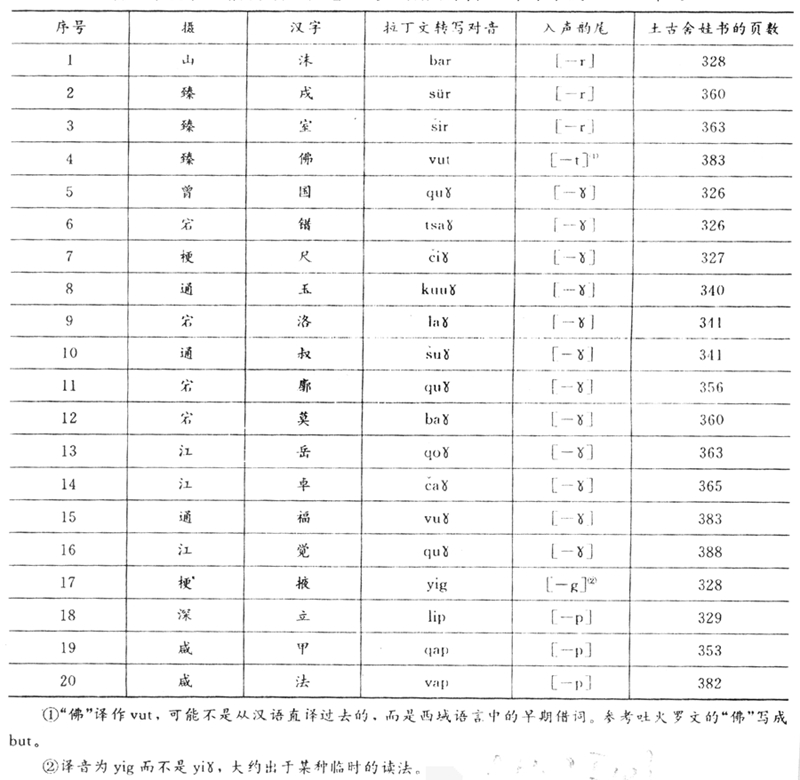

li tutung,其中的 ingqo过去一般汉译为“僧古”或“详古”,据耿世民译应为“胜光”(注:耿世民著《回鹘文“玄奘传”及其译者胜光法师》,见《中央民族学院学报》1990年第4期。)。因胜光法师的在世年代于史无考,所以回鹘文《玄奘传》的准确翻译时间也始终无法确定。冯加班在《玄奘传的回鹘文译本》中提出应是11世纪(注:A·von Gabain,Die uigurische Ubersetzung der Biographie Hiientsangs,SPAW.7.1935.)。之后,这个看法得到大多数学者的认同。 半个多世纪以来,对回鹘文《玄奘传》进行解读和研究的学者主要有冯加班、特孜江、托尔斯特、耿世民、土古舍娃。遗憾的是,从已经发表的10多种著作和论文中,我们还拼配不出一部回鹘文《玄奘传》的译释全集,而且各位研究者习惯使用的拉丁转写法也不尽相同。本文把基础材料来源限制在土古舍娃的著作里(注:л.ю.Туяумсва уияурская всрсия Биографии 1>А нъ-Цзана,Москва “НАУКА” Гнавная редакния восточои питcратуры 1991.)。这主要是由于土古舍娃的著作涵盖了《玄奘传》全部十卷中的四卷(五、六、八、十),内容最为丰富,另外也由于这部书为最晚出,把前人的主要研究成果都含在内了。 本文试图采用传统的“番汉对音法”,通过回鹘文《玄奘传》中音译的汉语入声字来探索11世纪中国西北方言入声字的演化规律。就北方话区域来讲,入声的消亡大约开始于晚唐,完成于宋末。而胜光法师将《玄奘传》译成回鹘文恰恰是在这个时期,语音渐变时期的原始状态得以保留。尽管从古史书中收集的零星资料远远比不上从韵书和现代方言整理的资料丰富,尽管与时代相近的佛经梵汉对音、敦煌藏汉对音相比,《玄奘传》的回鹘文对汉字的音译显得比较粗疏(比如:在大多数情况下,不能准确表达塞音、塞擦音声母清与浊、送气与不送气的区别;也不能准确表现元音韵母细致的音质差异),但是们仍然可以据此对当时的西北方言入声字的演化有个基本的了解。 二、回鹘文《玄奘传》的汉译入声字对音 说明:此入声字表依韵尾分类,依土古舍娃“回鹘文——俄文小字典”中出现的顺序排列。确认汉字所据的版本是通行的中华书局《中外交通史籍丛刊》本(慧立、彦悰著,孙毓棠、谢方点校《大慈恩寺三藏法师传》,中华书局,1983年)。

ingqo过去一般汉译为“僧古”或“详古”,据耿世民译应为“胜光”(注:耿世民著《回鹘文“玄奘传”及其译者胜光法师》,见《中央民族学院学报》1990年第4期。)。因胜光法师的在世年代于史无考,所以回鹘文《玄奘传》的准确翻译时间也始终无法确定。冯加班在《玄奘传的回鹘文译本》中提出应是11世纪(注:A·von Gabain,Die uigurische Ubersetzung der Biographie Hiientsangs,SPAW.7.1935.)。之后,这个看法得到大多数学者的认同。 半个多世纪以来,对回鹘文《玄奘传》进行解读和研究的学者主要有冯加班、特孜江、托尔斯特、耿世民、土古舍娃。遗憾的是,从已经发表的10多种著作和论文中,我们还拼配不出一部回鹘文《玄奘传》的译释全集,而且各位研究者习惯使用的拉丁转写法也不尽相同。本文把基础材料来源限制在土古舍娃的著作里(注:л.ю.Туяумсва уияурская всрсия Биографии 1>А нъ-Цзана,Москва “НАУКА” Гнавная редакния восточои питcратуры 1991.)。这主要是由于土古舍娃的著作涵盖了《玄奘传》全部十卷中的四卷(五、六、八、十),内容最为丰富,另外也由于这部书为最晚出,把前人的主要研究成果都含在内了。 本文试图采用传统的“番汉对音法”,通过回鹘文《玄奘传》中音译的汉语入声字来探索11世纪中国西北方言入声字的演化规律。就北方话区域来讲,入声的消亡大约开始于晚唐,完成于宋末。而胜光法师将《玄奘传》译成回鹘文恰恰是在这个时期,语音渐变时期的原始状态得以保留。尽管从古史书中收集的零星资料远远比不上从韵书和现代方言整理的资料丰富,尽管与时代相近的佛经梵汉对音、敦煌藏汉对音相比,《玄奘传》的回鹘文对汉字的音译显得比较粗疏(比如:在大多数情况下,不能准确表达塞音、塞擦音声母清与浊、送气与不送气的区别;也不能准确表现元音韵母细致的音质差异),但是们仍然可以据此对当时的西北方言入声字的演化有个基本的了解。 二、回鹘文《玄奘传》的汉译入声字对音 说明:此入声字表依韵尾分类,依土古舍娃“回鹘文——俄文小字典”中出现的顺序排列。确认汉字所据的版本是通行的中华书局《中外交通史籍丛刊》本(慧立、彦悰著,孙毓棠、谢方点校《大慈恩寺三藏法师传》,中华书局,1983年)。  三、回鹘文《玄奘传》入声的演化规则 从上表可以看到,除了“佛”译作"vut"以外,山、臻两摄的“沫”、“戌”、“室”等字韵在可能译出舌尖塞音韵尾[-t(d)]的情况下,译作颤音[-r],而不是《切韵》时代那样译作[-t]。这个[-r]显然可以看成是[-t(d)]的弱化形式。同样,“国”、“觉”、“福”、“卓”、“岳”、“莫”、“廓”、“叔”、“洛”、“玉”等字,也在完全可以译出舌根塞音韵尾的情况下,译作[-

三、回鹘文《玄奘传》入声的演化规则 从上表可以看到,除了“佛”译作"vut"以外,山、臻两摄的“沫”、“戌”、“室”等字韵在可能译出舌尖塞音韵尾[-t(d)]的情况下,译作颤音[-r],而不是《切韵》时代那样译作[-t]。这个[-r]显然可以看成是[-t(d)]的弱化形式。同样,“国”、“觉”、“福”、“卓”、“岳”、“莫”、“廓”、“叔”、“洛”、“玉”等字,也在完全可以译出舌根塞音韵尾的情况下,译作[- ]。这显然说明当时当地的汉语言方言宕、江、曾、梗、通五摄已不像《切韵》时代那样读作[-k],而是读作擦音[-

]。这显然说明当时当地的汉语言方言宕、江、曾、梗、通五摄已不像《切韵》时代那样读作[-k],而是读作擦音[- ]了。[-

]了。[- ]当然可以看成是[-k]的弱化形式。至于咸、深二摄的“法”、“甲”、“立”依旧译作[-p],与《切韵》时代保持一致,这说明[-p]尾入声字在当时当地依然读作[-p],没有变化。这样,我们就从回鹘文《玄奘传》中找到了中古音系西北方言入声韵[-p]、[-r]、[-

]当然可以看成是[-k]的弱化形式。至于咸、深二摄的“法”、“甲”、“立”依旧译作[-p],与《切韵》时代保持一致,这说明[-p]尾入声字在当时当地依然读作[-p],没有变化。这样,我们就从回鹘文《玄奘传》中找到了中古音系西北方言入声韵[-p]、[-r]、[- ]的三分新形式。

]的三分新形式。