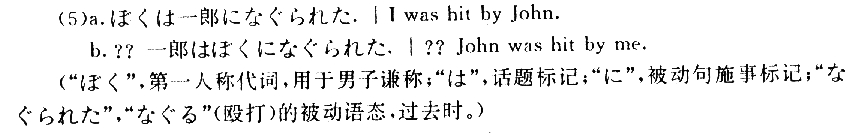

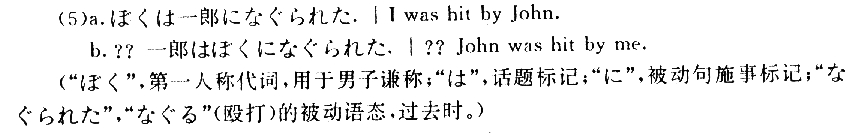

1.现代汉语被动句的感情色彩和施事为说话人(第一人称)的被动句 1.1本文所研究的被动句只限于“被”字后有施事成分的情形,而未将“被”字后没有施事成分的情形包括在内。“被”字又代表在相同位置上出现的“叫”、“让”和“给”。 1.2现代汉语被动句有一条广为人知的语用限制,即多用来表示不如意的遭遇,它不适合表示希望发生的事情。因此贬义行为(如:“打人、骗人”等)进入被动句,则其贬义色彩即可得到强化和凸显,由此构成汉语的原型被动句(“遭受句”);中性行为(如:“看见、知道”等)进入被动句,虽不致构成不合格的被动句,但也不能影响被动句的感情色彩使其中性化,反而会受到被动句感情色彩的影响,中性变为贬义,因而也就构成了带有贬义色彩的被动句;褒义行为(如:“[把衣服]洗干净、[把饭]做好”等)进入被动句,则其褒义色彩同被动句的贬义色彩发生矛盾,构成不自然的,甚至不合格的被动句。(注:参看王还(1983)、陈建民(1986)、李临定(1987)、周换琴(1992)、马真(1997)。关于汉语被动句感情色彩的讨论,还参看杉村博文(1992)。关于被动句谓语语义特点的讨论,参看木村英树(1992)。) 1.3我们认为汉语被动句所包含的负面感情色彩,如“不如意”、“不愉快”等情绪,发自说话人的心理感受。李临定先生指出:“前一例(‘好的[姑娘]都叫人家挑完了’)隐含着一种不如意的情绪,后一例(‘悄悄话让他给听见了’)表示了一种不企望发生的事情,但这都不是针对主语的,也不是针对句子里的其他成分的,而是对说话的人(未进入句子)说来是这样。”(注:李临定(1987),pp.222-224。)即使是像“他被警察说哭了”这种受事由有感情的“人”充当的被动句,我们也同样认为它的感情色彩——可怜“他”也罢,瞧不起“他”也罢,依然都发自说话人的心理感受。功能句法学主张,在这种被动句里,说话人总是要站在受事者(主语)的立场上,把自己的“叙事视角”和“心理感受”都寄托在受事者身上来记述事情的。(注:参看金水敏(1992)、高见健一(1997)。)譬如: (1)六六,被一发飞来的子弹打死了。(钟晶晶:屋顶有只猫) (2)整整一天,一直到晚上回了家,她仍然神魂不宁,在屋里走来走去。 杨富奎被她走得也有些不安神了,关心地问:“一敏,你怎么啦?丢了魂似的。”(范小青、俞黑子、马中骏:费家有女) 说话人显然是同情受事者“六六”和“杨富奎”的不幸遭遇才用被动句来表达。 1.4根据王还、李临定等学者对汉语口语被动句使用情况的调查,我们认为汉语原型被动句是以受事成分为叙事起点,以表达说话人意想不到的、无可奈何的、因而往往是不如意、不愉快的、心理感受为其语义核心的一种表达方式,而说话人的这种心理感受又产生于受事者(说话人最关心的对象)对所发生的事情只能任其发生、任其发展,并甘受其影响的情形。正如日本学者木村英树所说,我们似乎有这样一种世界观:如果我们对某一件事不是积极参与并施加作用,而是只能处于被动地位任其发生、任其发展的话,往往会酿成不如意、不愉快的后果。(注:参看木村英树(1992)、柴谷方良(1997)。)譬如: (3)事情虽然都算不得大小,但也不能就这样任其下去,不然有了今日不给佚祥一块棺材板,那明儿又会怎样呢?不知要到哪步田地了。(阎连科:寻找土地) (4)他看了一眼正在酣睡的妻子,没再惊动她。有些事他觉得应该同妻子谈一谈了,再这么下去,说不定两人真有点生分了。(张平:抉择) 1.5被动句的施事成分很少由说话人充当。不仅汉语的情况如此,其他语言如日语、英语等也同样如此。比如下面(5b)两个句子的可接受性远不如(5a)的两个句子:

功能句法学通常是从说话人的关注所在和叙事视角的角度对这一现象进行解释的,认为说话人对由自己发出的动作行为进行记述时,一般都要把自己作为第一位关心的对象并作为叙事的起点或背景进行记述的。(注:参看高见健一(1997)。)因此(5a)听起来自然通顺,(5b)则由于猜不透说话人为什么要这样表达,所以显得非常别扭。但是,考虑到汉语被动句所包含的感情色彩,我们认为功能句法学的这种解释不够全面。如果被动句的施事成分由说话人充当,那么事端制造者(施事者)和影响蒙受者(说话人)就要重合在一个人身上,成为语义层面上的一种反身结构(即所谓“自作自受”)。就被动句而言,事端制造者和影响蒙受者不同(“我被张三打了”)是一般的、无标记的情况,使用频率较高;而相同(“张三被我打了”)则是特殊的、有标记的情况,使用频率也就较低。(注:有的语言就不用施事为说话人的被动句,即使用到它,也要受到很多限制。如日语,只有在偏正复句的偏句里——即在“极不显眼”的位置上,才能看到施事为说话人的被动句。施事为说话人的被动句在英语里用得也不多,一般都只用在客观的报导文章中,但有时也用在极富于主观色彩的事情上。)

功能句法学通常是从说话人的关注所在和叙事视角的角度对这一现象进行解释的,认为说话人对由自己发出的动作行为进行记述时,一般都要把自己作为第一位关心的对象并作为叙事的起点或背景进行记述的。(注:参看高见健一(1997)。)因此(5a)听起来自然通顺,(5b)则由于猜不透说话人为什么要这样表达,所以显得非常别扭。但是,考虑到汉语被动句所包含的感情色彩,我们认为功能句法学的这种解释不够全面。如果被动句的施事成分由说话人充当,那么事端制造者(施事者)和影响蒙受者(说话人)就要重合在一个人身上,成为语义层面上的一种反身结构(即所谓“自作自受”)。就被动句而言,事端制造者和影响蒙受者不同(“我被张三打了”)是一般的、无标记的情况,使用频率较高;而相同(“张三被我打了”)则是特殊的、有标记的情况,使用频率也就较低。(注:有的语言就不用施事为说话人的被动句,即使用到它,也要受到很多限制。如日语,只有在偏正复句的偏句里——即在“极不显眼”的位置上,才能看到施事为说话人的被动句。施事为说话人的被动句在英语里用得也不多,一般都只用在客观的报导文章中,但有时也用在极富于主观色彩的事情上。)

功能句法学通常是从说话人的关注所在和叙事视角的角度对这一现象进行解释的,认为说话人对由自己发出的动作行为进行记述时,一般都要把自己作为第一位关心的对象并作为叙事的起点或背景进行记述的。(注:参看高见健一(1997)。)因此(5a)听起来自然通顺,(5b)则由于猜不透说话人为什么要这样表达,所以显得非常别扭。但是,考虑到汉语被动句所包含的感情色彩,我们认为功能句法学的这种解释不够全面。如果被动句的施事成分由说话人充当,那么事端制造者(施事者)和影响蒙受者(说话人)就要重合在一个人身上,成为语义层面上的一种反身结构(即所谓“自作自受”)。就被动句而言,事端制造者和影响蒙受者不同(“我被张三打了”)是一般的、无标记的情况,使用频率较高;而相同(“张三被我打了”)则是特殊的、有标记的情况,使用频率也就较低。(注:有的语言就不用施事为说话人的被动句,即使用到它,也要受到很多限制。如日语,只有在偏正复句的偏句里——即在“极不显眼”的位置上,才能看到施事为说话人的被动句。施事为说话人的被动句在英语里用得也不多,一般都只用在客观的报导文章中,但有时也用在极富于主观色彩的事情上。)