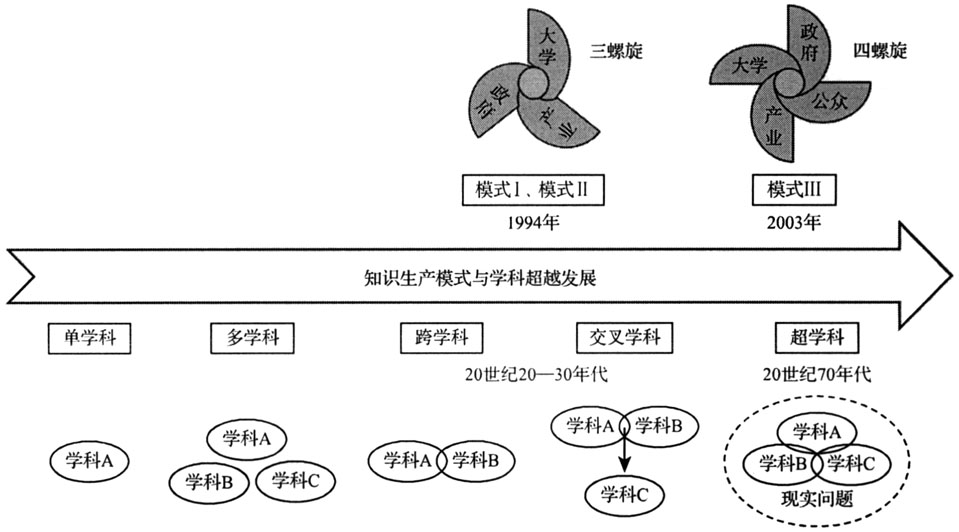

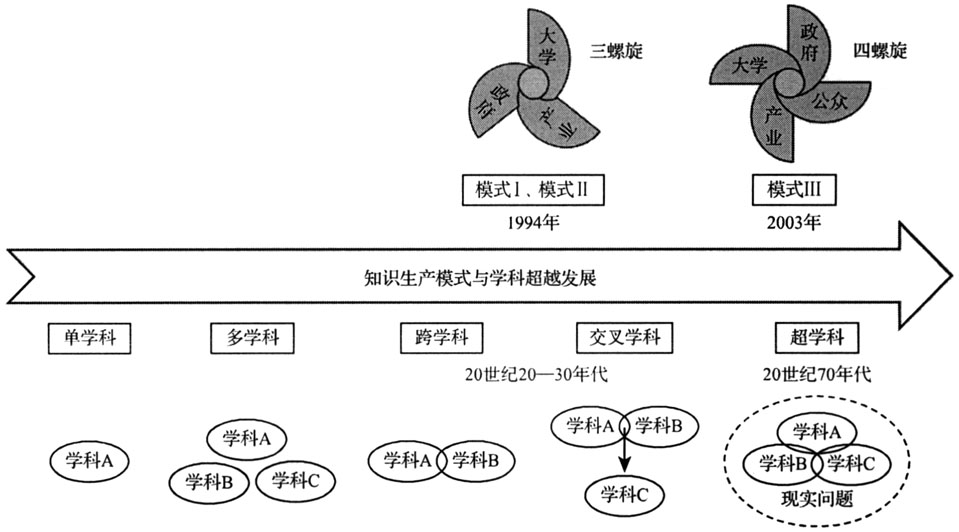

一、问题的提出 自20世纪70年代“超学科”概念提出以来,多所世界一流大学相继成立具有超学科意义的教学、研究组织。斯坦福大学Bio-X研究中心、牛津大学马丁学院、麻省理工学院癌症综合研究中心均成为实体化运作的超学科教学、研究组织的典型代表。近几年来,新成立的斯坦福大学杜尔可持续发展学院、麻省理工学院施瓦茨曼计算机学院、芝加哥大学普利兹克分子工程学院,更是体现了不同类型的超学科组织模式,呈现出学科交叉融合的新态势。 2003年,在知识生产模式Ⅰ和模式Ⅱ两条知识生产路径难以解决国际国内重大问题的背景下,埃利亚斯·G.卡拉雅尼斯(Elias G.Carayannis)提出知识生产模式Ⅲ。这种知识生产模式以实现社会公共利益为目标应对当下全球化和本土化的冲突情境,以知识集群、创新网络、分形创新生态系统为核心组织模式构成“四重螺旋创新生态系统”。知识生产模式的变革与学科的发展紧密联系,二者存在着影射关系,并互相促进[1]。其中,模式Ⅲ和超学科均涉及多元学科背景人员、关注关乎社会利益的重大问题、形成多维网状知识群等,所以我们无法将超学科的发展与知识生产模式的更新割裂开来、分而论之,而应将当前的超学科实践放在知识生产模式转型的背景下加以考察。 借助知识生产模式和超学科理论提供的视角,本文系统梳理了知识生产模式转型下的超学科构建特征,同时结合斯坦福大学杜尔可持续发展学院、麻省理工学院施瓦茨曼计算机学院、芝加哥大学普利兹克分子工程学院三所学院的超学科实践案例,从发展模式、知识体系和研究共同体三个维度探究其共性和个性。通过考察美国世界一流大学超学科组织的知识体系、研究目标、研究群体和发展模式等方面的基本特征,或可为我国研究型大学的超学科改革发展提供些许借鉴。 二、理论框架 (一)知识生产模式及其转型 知识生产模式的嬗变是围绕大学与国家之间的关系展开的。1994年,英国学者迈克尔·吉本斯(Michael Gibbons)等人在其著作《知识生产的新模式——当代社会科学与研究的动力学》中明确提出知识生产的“模式Ⅰ”与“模式Ⅱ”[2]。知识生产模式Ⅰ的核心可以概括为“以科学为基础的学科生产模式”,大学为国家培养社会精英,承担维护、传承和完善国家主流文化的任务[3],成为知识的主要生产者。到20世纪60年代,随着知识与实际应用的结合愈发紧密,大学已经不再是主要的知识生产者。受市场化的影响,大学逐步为国家经济建设提供支持,知识生产主体弥散到大学、企业和政府。吉本斯等人将上述特点描述为知识生产模式Ⅱ,认为其体现了现代科学研究从传统科学研究转向知识生产与应用的结合的转型。21世纪初,在公民意识觉醒、知识生产主体愈发多元的背景下,创新成为社会生产中最具价值的要素,知识生产对国家和社会产生的公益性效益得到空前关注。2003年,华盛顿大学教授伊莱亚斯·卡拉扬尼斯(Elias G.Carayannis)据此首次提出“模式Ⅲ”知识创新的思想,这是一种多边互动的知识创新结构,社会中的非正式组织甚至公民个体都成为生产力的重要载体和知识产品质量的重要评判者。满足公民的利益需求和促进社会福祉成为知识生产的新目标,不同阶段知识形成和发展的框架在大学与国家间互动关系的变化过程中不断递嬗。这为学科知识组织方式的变化提供了内生的动力机制,也成为在知识生产模式转型视角下展开学科分析的必要性所在。 学科发展至今历经了单学科→多学科→跨学科→交叉学科→超学科一系列形态的发展演进(见图1),其特点可以概括为:日益分化,同步融合。“单学科→多学科”体现了知识在基础知识、应用知识、自然科学知识、社会科学知识等门类上的分化;“学科交叉→交叉学科”体现了不同核心知识在交织融合过程中,形成了新的核心知识并相对固化下来;而“跨学科→超学科”则体现了学科不再由单个核心知识基础组成,而有可能是两个甚至多个核心知识基础组成的主要趋势(见表1)。“超学科”的概念由耶瑞希·詹齐(Erich Jantsch)首次提出。超学科是跨学科的“高级阶段”和最终阶段,它本质上超越了学科间的相互作用,使学科之间的关系处于一个完整的系统中,消弭了学科之间稳定的边界[4]。由于多学科和跨学科仍然强调学术性、专业性的合作,二者均没有摆脱以学科为单元的研究框架。而超学科的出现进一步跨越了学科边界,在以解决问题为导向的准则下,考虑到社会背景这一维度,进而引入学科范围之外的知识,创造新的知识空间[5]。从概念上看,超学科不仅是一种强调超越、突破和转变的学科研究范式,更是用来解决全球性、错综复杂的社会问题的一种方式[6]。

图1 知识生产模式与学科超越发展演进

(二)知识生产的“超学科性” 超学科的概念自提出起就与多学科和跨学科之间存在较多争议,因此首先需厘清超学科的定义。安·布鲁斯(Ann Bruce)等人指出,在多学科研究中,每个学科都以自成一体的方式运作;跨学科研究从不同的学科视角综合处理同一个问题,并提供系统性结果。而超学科的关注点在复杂的异构领域中,而不是在由知识组织成的学科领域。这意味着超学科囊括的最终知识数量大于其学科组成部分的总和[5]。拉马迪耶认为,超学科超越了任何学科的范畴,它不仅与多学科、跨学科相融合,也超越了二者发展的全过程[7]。科奥林·克纳普(Corrine N

el Knapp)进一步认为,超学科构建的领域大于不同学科领域的知识总和[8]。换言之,如果说跨学科研究是由来自两个或多个不同学科的研究者所开展的某一个研究或某一组研究,那么超学科则是跨越学科之上的一个“元级别”。一些学者特别区分了跨学科与超学科的概念,如尼科莱斯库认为,超学科与多学科和跨学科是截然不同的。因为超学科的目标是解决具有现实意义的问题,这无法在学科研究的框架内完成;而多学科和跨学科的目标却始终保持在学科研究框架之内。基于此,不妨将超学科视为采用不同学科的认识论来推动研究探索,以期发现差异并形成新模式的一种方法。

图1 知识生产模式与学科超越发展演进

图1 知识生产模式与学科超越发展演进  (二)知识生产的“超学科性” 超学科的概念自提出起就与多学科和跨学科之间存在较多争议,因此首先需厘清超学科的定义。安·布鲁斯(Ann Bruce)等人指出,在多学科研究中,每个学科都以自成一体的方式运作;跨学科研究从不同的学科视角综合处理同一个问题,并提供系统性结果。而超学科的关注点在复杂的异构领域中,而不是在由知识组织成的学科领域。这意味着超学科囊括的最终知识数量大于其学科组成部分的总和[5]。拉马迪耶认为,超学科超越了任何学科的范畴,它不仅与多学科、跨学科相融合,也超越了二者发展的全过程[7]。科奥林·克纳普(Corrine N

(二)知识生产的“超学科性” 超学科的概念自提出起就与多学科和跨学科之间存在较多争议,因此首先需厘清超学科的定义。安·布鲁斯(Ann Bruce)等人指出,在多学科研究中,每个学科都以自成一体的方式运作;跨学科研究从不同的学科视角综合处理同一个问题,并提供系统性结果。而超学科的关注点在复杂的异构领域中,而不是在由知识组织成的学科领域。这意味着超学科囊括的最终知识数量大于其学科组成部分的总和[5]。拉马迪耶认为,超学科超越了任何学科的范畴,它不仅与多学科、跨学科相融合,也超越了二者发展的全过程[7]。科奥林·克纳普(Corrine N el Knapp)进一步认为,超学科构建的领域大于不同学科领域的知识总和[8]。换言之,如果说跨学科研究是由来自两个或多个不同学科的研究者所开展的某一个研究或某一组研究,那么超学科则是跨越学科之上的一个“元级别”。一些学者特别区分了跨学科与超学科的概念,如尼科莱斯库认为,超学科与多学科和跨学科是截然不同的。因为超学科的目标是解决具有现实意义的问题,这无法在学科研究的框架内完成;而多学科和跨学科的目标却始终保持在学科研究框架之内。基于此,不妨将超学科视为采用不同学科的认识论来推动研究探索,以期发现差异并形成新模式的一种方法。

el Knapp)进一步认为,超学科构建的领域大于不同学科领域的知识总和[8]。换言之,如果说跨学科研究是由来自两个或多个不同学科的研究者所开展的某一个研究或某一组研究,那么超学科则是跨越学科之上的一个“元级别”。一些学者特别区分了跨学科与超学科的概念,如尼科莱斯库认为,超学科与多学科和跨学科是截然不同的。因为超学科的目标是解决具有现实意义的问题,这无法在学科研究的框架内完成;而多学科和跨学科的目标却始终保持在学科研究框架之内。基于此,不妨将超学科视为采用不同学科的认识论来推动研究探索,以期发现差异并形成新模式的一种方法。