云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本研究基于家庭生态系统理论和代际团结理论,运用2010—2020年中国家庭追踪调查数据,分析了家庭代际关系类型及其对子代离婚风险的影响。研究发现,中国家庭代际关系以团结型关系模式为主,主要有互惠型、奉养型、支持型和互动型四种;不同类型代际关系家庭中,子代离婚风险呈现出序列化特征:互惠型>支持型>奉养型>互动型。孝道观念对互惠型家庭中子代离婚风险具有强化效应,对奉养型与支持型家庭中子代离婚风险具有弱化效应;老一代与中生代互动型家庭子代婚姻稳定性最好,新生代奉养型家庭子代婚姻稳定性最好;男性支持型家庭、女性奉养型家庭子代离婚风险较高。

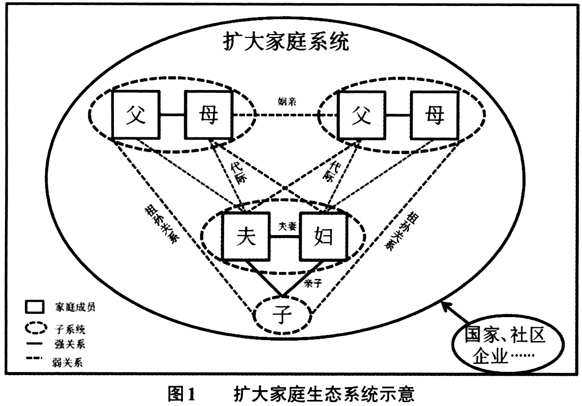

在关系结构模型中,由于不同主体之间的关系强度并不是均等的,总有两个人的关系更近一些,形成了实质上关系的“当事人”,另外一人就成为“局外人”(张志学,1990)。如果父母与子代夫妻一方成为当事人,关系过于紧密,那么子代夫妻中的另一方就成为局外人,这势必会造成夫妻关系紧张,增加子代夫妻的离婚风险。因此,家庭生态系统理论尤其强调的一个概念就是“界限”。“界限”是用来划定某个人是否属于家庭系统或者子系统、是否适合某个特定系统或子系统的(柯林斯等,2018:86)。不同子系统之间的关系是存在界限的,这种界限使得不同子系统之间形成相对隔离的状态。子系统内部是相对私密化的,子系统之间的信息传递是有选择性的、相互渗透的。理想的家庭系统状态是,子系统内部关系紧密、成员相互信任,不同子系统之间存在明确的、灵活的、清晰的界限。子系统之间界限的模糊化会导致子系统内部关系紧张乃至断裂。 (二)关于中国家庭代际关系类型的研究 家庭代际关系研究主要沿着两条脉络展开。一条脉络是以抚育与赡养为功能承载的代际关系学研究,其理论源起于费孝通(1983)在对中西方家庭代际关系展开人类学观察后提出的“接力-反馈”模式。由此衍生出一系列研究议题,包括:(1)反馈模式是互惠交换还是伦理责任?(2)反馈模式在中国现代化转型过程中是否存在,出现了哪些新的变化?(3)协作买房、照顾孙辈等社会现象的出现,是否说明产生了新的代际关系类型?上述议题已经成为国内学界关于中国家庭代际关系研究的主流脉络(郭于华,2001;钟晓慧、何式凝,2014;贺雪峰,2009)。 另一条脉络是家庭代际关系类型学研究,其理论源起于代际团结理论。家庭现代化理论预测,随着工业化和现代化的不断深入,家庭结构将小型化、核心化,扩展家庭关系纽带将被弱化,代际关系也相应弱化(Goode,1963)。这一理论判断提出后遭到很多学者的质疑,就连古德本人后期也承认代际关系在现代化过程中的复杂性(古德,1986)。基于此,本特森等提出了代际团结理论,认为可以从结构、联系、情感、认同、效用和义务六个维度测量代际关系(Bengtson & Schrader,1982)。史文斯坦和本特森将原有的六个测量维度提炼为亲和性、机会结构和功能性交换三个维度,并以此为框架把美国家庭代际关系结构划分为紧密型、和睦型、责任型、亲密但疏远型和疏离型五种(Silverstein & Bengtson,1997)。然而,随着研究的不断推进,代际团结理论由于过度强调代际关系的和谐、忽视代际关系中冲突的一面而遭到质疑,被认为“过于理想化”(Lüscher & Pillemer,1998)。虽然代际团结是代际关系最重要、最基本的形式,但不同代际依然会发生各种矛盾和冲突(Parrott & Bengtson,1999)。本特森等也承认此前研究忽视了冲突,由此引入冲突,提出了团结-冲突模型(Bengtson et al.,2002)。但在实际家庭生活中,代际关系不能仅仅归为团结和冲突两种对立类型,更多时候是处于矛盾和混合的情感状态中。路丘等由此提出“矛盾”的概念(Lüscher & Pillemer,1998),并进一步发展出代际矛盾模型(Lüscher,2002)。

在关系结构模型中,由于不同主体之间的关系强度并不是均等的,总有两个人的关系更近一些,形成了实质上关系的“当事人”,另外一人就成为“局外人”(张志学,1990)。如果父母与子代夫妻一方成为当事人,关系过于紧密,那么子代夫妻中的另一方就成为局外人,这势必会造成夫妻关系紧张,增加子代夫妻的离婚风险。因此,家庭生态系统理论尤其强调的一个概念就是“界限”。“界限”是用来划定某个人是否属于家庭系统或者子系统、是否适合某个特定系统或子系统的(柯林斯等,2018:86)。不同子系统之间的关系是存在界限的,这种界限使得不同子系统之间形成相对隔离的状态。子系统内部是相对私密化的,子系统之间的信息传递是有选择性的、相互渗透的。理想的家庭系统状态是,子系统内部关系紧密、成员相互信任,不同子系统之间存在明确的、灵活的、清晰的界限。子系统之间界限的模糊化会导致子系统内部关系紧张乃至断裂。 (二)关于中国家庭代际关系类型的研究 家庭代际关系研究主要沿着两条脉络展开。一条脉络是以抚育与赡养为功能承载的代际关系学研究,其理论源起于费孝通(1983)在对中西方家庭代际关系展开人类学观察后提出的“接力-反馈”模式。由此衍生出一系列研究议题,包括:(1)反馈模式是互惠交换还是伦理责任?(2)反馈模式在中国现代化转型过程中是否存在,出现了哪些新的变化?(3)协作买房、照顾孙辈等社会现象的出现,是否说明产生了新的代际关系类型?上述议题已经成为国内学界关于中国家庭代际关系研究的主流脉络(郭于华,2001;钟晓慧、何式凝,2014;贺雪峰,2009)。 另一条脉络是家庭代际关系类型学研究,其理论源起于代际团结理论。家庭现代化理论预测,随着工业化和现代化的不断深入,家庭结构将小型化、核心化,扩展家庭关系纽带将被弱化,代际关系也相应弱化(Goode,1963)。这一理论判断提出后遭到很多学者的质疑,就连古德本人后期也承认代际关系在现代化过程中的复杂性(古德,1986)。基于此,本特森等提出了代际团结理论,认为可以从结构、联系、情感、认同、效用和义务六个维度测量代际关系(Bengtson & Schrader,1982)。史文斯坦和本特森将原有的六个测量维度提炼为亲和性、机会结构和功能性交换三个维度,并以此为框架把美国家庭代际关系结构划分为紧密型、和睦型、责任型、亲密但疏远型和疏离型五种(Silverstein & Bengtson,1997)。然而,随着研究的不断推进,代际团结理论由于过度强调代际关系的和谐、忽视代际关系中冲突的一面而遭到质疑,被认为“过于理想化”(Lüscher & Pillemer,1998)。虽然代际团结是代际关系最重要、最基本的形式,但不同代际依然会发生各种矛盾和冲突(Parrott & Bengtson,1999)。本特森等也承认此前研究忽视了冲突,由此引入冲突,提出了团结-冲突模型(Bengtson et al.,2002)。但在实际家庭生活中,代际关系不能仅仅归为团结和冲突两种对立类型,更多时候是处于矛盾和混合的情感状态中。路丘等由此提出“矛盾”的概念(Lüscher & Pillemer,1998),并进一步发展出代际矛盾模型(Lüscher,2002)。