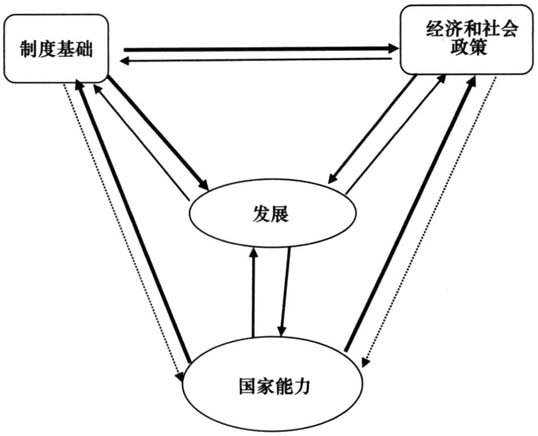

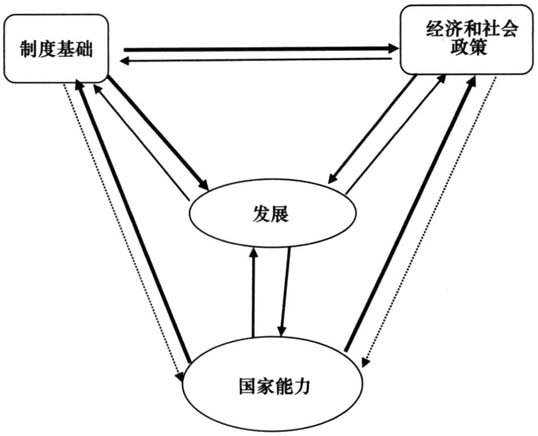

一 引言 亚当·斯密在《国富论》的开篇即指出,影响时空下经济绩效最关键的因素是经济、政治和社会决策对生产要素的(错误)配置,即谁,在什么样的制度、政策和权力关系下,决定使用什么样的知识和其他生产要素来制造什么。①如果这一表述正确,我们可以很容易地推导出,在塑造时空下的经济绩效方面,国家是最强大也是最关键的行为主体。② 然而,与老的制度经济学相比,在新古典经济学和受其影响的新制度经济学领域关于制度与发展的相关文献中,国家的作用却被严重忽视了。③事实上,21世纪之前的时代是新自由主义“华盛顿共识”广为流传的时代,“小政府”几乎总是最优解。尽管古典政治经济学认为适当限制政府职能是“有争议的”,并且预测争论会“增加而非减少”,④新古典经济学和新制度经济学则呼吁建立一个最低限度的甚至是极端最低限度的国家,“其职能仅限于防止暴力、盗窃、欺诈、保障合同执行等”。⑤事实上,科斯开创性的交易成本理论也隐含着“小政府”理念,⑥即国家的职能应该仅限于确定产权和执行合同。⑦ 幸运的是,20世纪80年代初,政治科学和历史社会学部分学者对国家在发展中的作用展开了根本性反思。⑧虽然“发展型国家”的概念可追溯至汉密尔顿⑨、李斯特⑩和格申克龙(11),但真正开启这场讨论的是查默斯·约翰逊及其著作《通产省与日本奇迹——产业政策的成长(1925-1975)》(MITI and the Japarese Miracle:The Growth of Industrial Policy,1925-1975)。(12)通过采取跨学科的、历史比较制度分析(HCIA)研究方法考察几个东亚国家和经济体,(13)学者们有力地证明了,即使并非绝对不可或缺,国家也将在促进发展方面发挥建设性作用,从而从根本上打破了新古典经济学和新制度经济学的正统观念。(14) 20世纪90年代初,在新古典经济学长期占据统治地位的一些议题领域出现了一种观念,即国家可以在促进发展方面积极作为,并且已经有国家在这样做了。在《东亚奇迹:经济增长与公共政策》一书中,来自世界银行的几位作者只是勉强承认国家能够发挥一些作用,他们仍坚持新自由主义“华盛顿共识”的正确性。(15)然而在1997年《世界发展报告:变化世界中的国家》中,世界银行的专家们毫不含糊地断言,“国家发展差异背后的决定性因素是国家有效性”。(16)由此可见,知识潮流确实发生了转变。(17)如今,发展,特别是后发国家的发展离不开强国家的论点已经变得无可争辩。(18)事实上,新的共识是,强国家在发展中国家启动和维持发展的过程中近乎必要条件。 这些探讨国家发展的新制度主义文献使得国家能力成了一个热门词语,甚至在刚刚被转化了的新制度经济学者之中也是如此。(19)然而,这些讨论多是归纳性的和零碎的。通过借鉴、扩展和整合现有的讨论,本文试图提供一个理解国家如何能够促进经济发展的更为整合性的分析框架。 本文接下来的讨论始于一个简单的前提:国家权力或能力本身并不能带来发展,一国必须将其权力作为塑造发展的工具,如果它确实拥有权力的话。(20)简单来说,国家可以使用两种主要工具促成长期和短期发展,即制度和政策。(21)然而,若想有效地使用这两种工具,国家必须具有某些关键能力。因此,国家能力、制度基础、经济和社会政策共同构成了“(新)发展三角”(见图1)。

图1 新发展三角 说明:实线箭头代表直接影响,虚线箭头代表间接影响。线条的宽度代表影响程度的大小。 理解这一新发展三角将极具挑战性,因为所有关键维度均相互关联,要素之间互为因果的情况普遍存在,使得采用传统计量经济学方法理解因果效应即使并非完全不可能,也将是极大的挑战。即使进行更为深入的比较案例研究,尝试解开三角内的因果联系也将是极为困难的。因此,本文仅尝试实现一个较为适度的目标,即概述理解复杂三角关系的一些尝试性步骤,并探讨新发展三角对理解和塑造经济发展的影响,特别是对发展中国家的影响。 在详细阐述新发展三角的三大支柱之前,我们需要正确理解一些关键概念,并提供用于度量这些关键概念的初始标准。 二 国家能力与治理:概念化和操作化 从迈克尔·曼(Michael Mann)(22)开始,学者们重新燃起了对国家能力和诸如国家有效性、国家自主性等相关概念的研究兴趣。(23)近年来,人们对治理质量(Quality of Governance,QoG)以及其他与治理相关的概念(如问责制、透明度和法治)越来越感兴趣。(24)在此过程中,许多实证研究试图探讨国家能力或治理质量与经济、政治和社会结果之间的关系,特别是与经济发展之间的关系。(25) 然而,迄今为止,还没有研究能够获得有关国家能力或治理质量与经济、政治和社会结果之间的一致和稳健的关系。一个可能的关键原因是,在处理这些难以处理的概念时,存在概念混淆、理论不足和度量上的缺陷。(26)

图1 新发展三角 说明:实线箭头代表直接影响,虚线箭头代表间接影响。线条的宽度代表影响程度的大小。 理解这一新发展三角将极具挑战性,因为所有关键维度均相互关联,要素之间互为因果的情况普遍存在,使得采用传统计量经济学方法理解因果效应即使并非完全不可能,也将是极大的挑战。即使进行更为深入的比较案例研究,尝试解开三角内的因果联系也将是极为困难的。因此,本文仅尝试实现一个较为适度的目标,即概述理解复杂三角关系的一些尝试性步骤,并探讨新发展三角对理解和塑造经济发展的影响,特别是对发展中国家的影响。 在详细阐述新发展三角的三大支柱之前,我们需要正确理解一些关键概念,并提供用于度量这些关键概念的初始标准。 二 国家能力与治理:概念化和操作化 从迈克尔·曼(Michael Mann)(22)开始,学者们重新燃起了对国家能力和诸如国家有效性、国家自主性等相关概念的研究兴趣。(23)近年来,人们对治理质量(Quality of Governance,QoG)以及其他与治理相关的概念(如问责制、透明度和法治)越来越感兴趣。(24)在此过程中,许多实证研究试图探讨国家能力或治理质量与经济、政治和社会结果之间的关系,特别是与经济发展之间的关系。(25) 然而,迄今为止,还没有研究能够获得有关国家能力或治理质量与经济、政治和社会结果之间的一致和稳健的关系。一个可能的关键原因是,在处理这些难以处理的概念时,存在概念混淆、理论不足和度量上的缺陷。(26)

图1 新发展三角 说明:实线箭头代表直接影响,虚线箭头代表间接影响。线条的宽度代表影响程度的大小。 理解这一新发展三角将极具挑战性,因为所有关键维度均相互关联,要素之间互为因果的情况普遍存在,使得采用传统计量经济学方法理解因果效应即使并非完全不可能,也将是极大的挑战。即使进行更为深入的比较案例研究,尝试解开三角内的因果联系也将是极为困难的。因此,本文仅尝试实现一个较为适度的目标,即概述理解复杂三角关系的一些尝试性步骤,并探讨新发展三角对理解和塑造经济发展的影响,特别是对发展中国家的影响。 在详细阐述新发展三角的三大支柱之前,我们需要正确理解一些关键概念,并提供用于度量这些关键概念的初始标准。 二 国家能力与治理:概念化和操作化 从迈克尔·曼(Michael Mann)(22)开始,学者们重新燃起了对国家能力和诸如国家有效性、国家自主性等相关概念的研究兴趣。(23)近年来,人们对治理质量(Quality of Governance,QoG)以及其他与治理相关的概念(如问责制、透明度和法治)越来越感兴趣。(24)在此过程中,许多实证研究试图探讨国家能力或治理质量与经济、政治和社会结果之间的关系,特别是与经济发展之间的关系。(25) 然而,迄今为止,还没有研究能够获得有关国家能力或治理质量与经济、政治和社会结果之间的一致和稳健的关系。一个可能的关键原因是,在处理这些难以处理的概念时,存在概念混淆、理论不足和度量上的缺陷。(26)