云南省图书馆机构用户,欢迎您!

中国电力产业快速发展与电力体制深化改革的进程呈现出“国家形塑市场”的特征。本文从社会学的结构分析和过程视角揭示了当前中国电力产业发展的困境:发电侧装机容量整体过剩与售电侧电力局部短缺的结构性失衡。这不能简单归因于市场失灵或政府失灵,而是多重结构关系相互作用的结果。中国电力产业嵌入于四种结构关系之中:电力产业链条中不同生产环节之间的产业结构关系;不同电能相互补充的行业之间的结构关系;“市场煤”与“政府电”以及电网公司内固定价与市场价并行的两重价格双轨的结构关系;各级电网公司与发电企业因多重归口管理形成的条块分割的结构关系。这四重结构关系相互作用形成了一种独特的“结构力量”,影响了中国电力产业发展模式以及电力体制改革进路,也是中国电力结构性失衡以及电荒频现的重要原因。

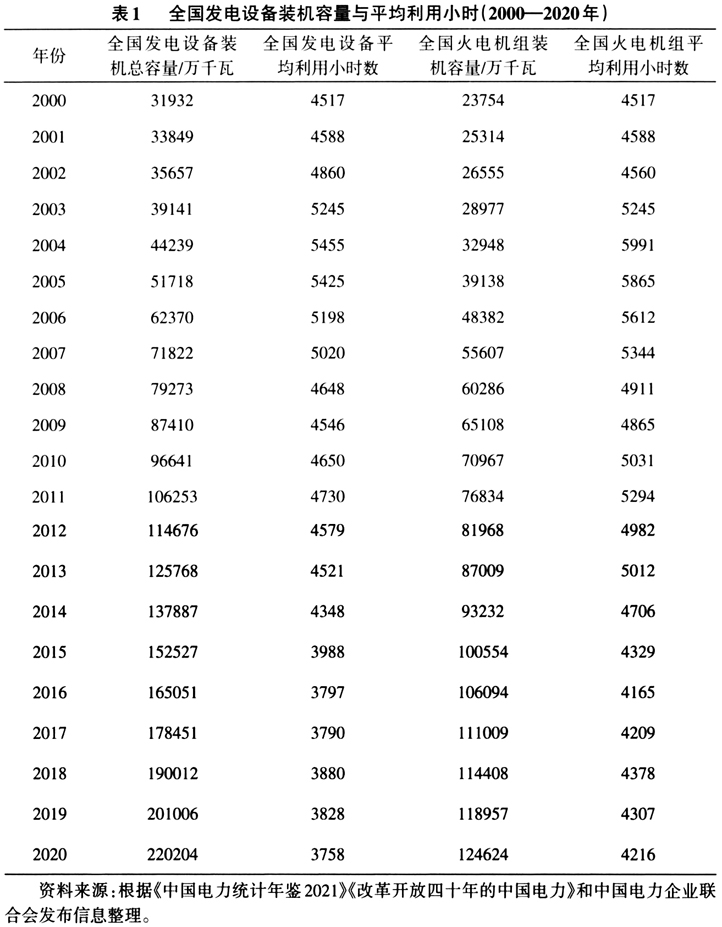

在近年来我国电力产能过剩的背景下,发电设备装机容量增速始终保持在5%以上。2005年以来,除了2010年、2011年和2018年,其余所有年份发电设备装机容量增速都高于全社会用电量增速,发电侧整体产能过剩和整体上供大于求的程度进一步加深。从全国发电设备装机容量增速与全社会用电增速比较示意图(2000—2020年)看更加一目了然(见图1)。

在近年来我国电力产能过剩的背景下,发电设备装机容量增速始终保持在5%以上。2005年以来,除了2010年、2011年和2018年,其余所有年份发电设备装机容量增速都高于全社会用电量增速,发电侧整体产能过剩和整体上供大于求的程度进一步加深。从全国发电设备装机容量增速与全社会用电增速比较示意图(2000—2020年)看更加一目了然(见图1)。  此外,中国发电机组的平均负荷率近年来也一直处于较低水平③,机组运转效率低下。例如,2020年7、8月“迎峰度夏”时期,全国火力发电设备平均机组负荷率为51.8%。换言之,在全年用电高峰时期的夏季,火电机组平均负荷率仍然不足六成,发电侧火力发电乃至整体电力产能均呈现出过剩迹象。2016年3月,国家发改委和国家能源局发布《关于促进我国煤电有序发展的通知》,指出我国当前用电量增速趋缓,电力供需总体宽松,面临规划建设规模较电力需求偏大的问题,并提出要“严控煤电总量规模”(国家发展和改革委员会、国家能源局,2016)。 然而,与发电侧电力产能过剩事实相悖的是,近年来售电侧电力短缺十分突出,特别是2020年冬季和2021年入夏以来,全国多省份都出现了不同程度的限电,2021年9月以来更是出现了华南、华东、东北、华北等多个地区十余个省份大规模停电限电现象。这次大规模电力短缺和部分省份拉闸限电的极端做法使得“电荒”成为社会关注的焦点。在从中央到地方普遍关心电力保障、努力优化电力输配的同时,社会上也产生了“阴谋论”“大旗论”等歪曲事实的揣测臆想。官方话语在辟谣的同时,特别澄清的事实是:煤炭市场供应紧张致使电煤价格上涨以及环保“双控”目标限制了发电企业的产量(央视网,2021)。无疑,这两点是当前电力短缺现象的直接诱因。但从学理层面看,中国式的电力短缺背后还有着深层的原因。 在既往关于电力短缺的解释中,多数经济学者认为“电荒”的产生,其本质与电力企业、煤炭企业和政策制定当局三方博弈相关联(于立、刘劲松,2004;孙涛,2009;于立宏、郁义鸿,2010)。当煤炭价格上涨影响企业利润时,发电企业会通过减少电力供给来降低煤炭需求,进而可能采取与政府讨价还价的策略,促使政府出台联动方案缓解其经营压力。针对这一现象,学界提出的解决途径大体上有两类:一是建立在亚当·斯密市场秩序分工理论基础上的纵向专业化分析思路,即签订长期煤电合同,完善合约形式;二是建立在科斯的交易成本理论基础上的纵向一体化分析思路,即实行煤电厂商纵向一体化,规避发电原料供给不确定性带来的风险(于立、刘劲松,2004;于立等,2010)。这些分析对于理解电力市场的失灵有重要价值,但另一个重要事实是,中国电力是国家主导的,且政府联动方案也没有从根本上消除电力短缺。从中国电力产业发展的经验事实与理论解释的张力出发,本文关注的核心问题是:为什么中国电力产能整体过剩背景下会频繁出现电力短缺?发电侧装机容量整体过剩与售电侧电力局部短缺的悖论背后潜藏着哪些制度结构原因和理论深意?以上述问题为指引,笔者重点考察电力产业内部的结构关系,在与产业经济学主流解释对话基础上引入社会学的结构分析与过程视角,并尝试建立一种关于电力短缺与结构失衡的社会学解释框架。 二、市场失灵抑或政府失灵:电力短缺主流解释的反思性述评 电力产业作为垄断性的基础能源行业,是中国经济发展的引擎。中国电力产业在发展过程中也形成了一套独特的产业政策。学术界围绕中国产业治理模式以及产业政策的兴废产生了重要争论。林毅夫强调任何一个国家经济领域的超常规发展都需要特定产业政策的助推,后发国家的赶超型发展与发达国家的持续性发展都需要产业政策的扶持,由此他强调积极的产业政策和“有为政府”的必要性,并认为正确的政府干预会促进有效市场的发育(林毅夫,2017,2020)。张维迎则反对政府主导的产业政策,认为针对任何行业、任何企业的扶持性产业政策都会诱发权力寻租并扼杀企业家精神,较之于产业政策,企业家更需要自由和公平的法治环境,实现产业转型升级和创新的唯一路径是自由市场中的经济试验,并由此主张“有限政府”(张维迎,2016a,2016b,2017)。

此外,中国发电机组的平均负荷率近年来也一直处于较低水平③,机组运转效率低下。例如,2020年7、8月“迎峰度夏”时期,全国火力发电设备平均机组负荷率为51.8%。换言之,在全年用电高峰时期的夏季,火电机组平均负荷率仍然不足六成,发电侧火力发电乃至整体电力产能均呈现出过剩迹象。2016年3月,国家发改委和国家能源局发布《关于促进我国煤电有序发展的通知》,指出我国当前用电量增速趋缓,电力供需总体宽松,面临规划建设规模较电力需求偏大的问题,并提出要“严控煤电总量规模”(国家发展和改革委员会、国家能源局,2016)。 然而,与发电侧电力产能过剩事实相悖的是,近年来售电侧电力短缺十分突出,特别是2020年冬季和2021年入夏以来,全国多省份都出现了不同程度的限电,2021年9月以来更是出现了华南、华东、东北、华北等多个地区十余个省份大规模停电限电现象。这次大规模电力短缺和部分省份拉闸限电的极端做法使得“电荒”成为社会关注的焦点。在从中央到地方普遍关心电力保障、努力优化电力输配的同时,社会上也产生了“阴谋论”“大旗论”等歪曲事实的揣测臆想。官方话语在辟谣的同时,特别澄清的事实是:煤炭市场供应紧张致使电煤价格上涨以及环保“双控”目标限制了发电企业的产量(央视网,2021)。无疑,这两点是当前电力短缺现象的直接诱因。但从学理层面看,中国式的电力短缺背后还有着深层的原因。 在既往关于电力短缺的解释中,多数经济学者认为“电荒”的产生,其本质与电力企业、煤炭企业和政策制定当局三方博弈相关联(于立、刘劲松,2004;孙涛,2009;于立宏、郁义鸿,2010)。当煤炭价格上涨影响企业利润时,发电企业会通过减少电力供给来降低煤炭需求,进而可能采取与政府讨价还价的策略,促使政府出台联动方案缓解其经营压力。针对这一现象,学界提出的解决途径大体上有两类:一是建立在亚当·斯密市场秩序分工理论基础上的纵向专业化分析思路,即签订长期煤电合同,完善合约形式;二是建立在科斯的交易成本理论基础上的纵向一体化分析思路,即实行煤电厂商纵向一体化,规避发电原料供给不确定性带来的风险(于立、刘劲松,2004;于立等,2010)。这些分析对于理解电力市场的失灵有重要价值,但另一个重要事实是,中国电力是国家主导的,且政府联动方案也没有从根本上消除电力短缺。从中国电力产业发展的经验事实与理论解释的张力出发,本文关注的核心问题是:为什么中国电力产能整体过剩背景下会频繁出现电力短缺?发电侧装机容量整体过剩与售电侧电力局部短缺的悖论背后潜藏着哪些制度结构原因和理论深意?以上述问题为指引,笔者重点考察电力产业内部的结构关系,在与产业经济学主流解释对话基础上引入社会学的结构分析与过程视角,并尝试建立一种关于电力短缺与结构失衡的社会学解释框架。 二、市场失灵抑或政府失灵:电力短缺主流解释的反思性述评 电力产业作为垄断性的基础能源行业,是中国经济发展的引擎。中国电力产业在发展过程中也形成了一套独特的产业政策。学术界围绕中国产业治理模式以及产业政策的兴废产生了重要争论。林毅夫强调任何一个国家经济领域的超常规发展都需要特定产业政策的助推,后发国家的赶超型发展与发达国家的持续性发展都需要产业政策的扶持,由此他强调积极的产业政策和“有为政府”的必要性,并认为正确的政府干预会促进有效市场的发育(林毅夫,2017,2020)。张维迎则反对政府主导的产业政策,认为针对任何行业、任何企业的扶持性产业政策都会诱发权力寻租并扼杀企业家精神,较之于产业政策,企业家更需要自由和公平的法治环境,实现产业转型升级和创新的唯一路径是自由市场中的经济试验,并由此主张“有限政府”(张维迎,2016a,2016b,2017)。