云南省图书馆机构用户,欢迎您!

不论是在《山海经》的接受史,还是在其图本的讨论序列中,《万宝全书》“诸夷门”所代表的坊刻“山海经图”都是明清时期《山海经》传承脉络中别开生面的一种文化现象。这种作为文化商品的通俗图本为民间知识形态的显影创造了空间,由此我们得以考察博物传统在民间的阐释与想象方式。在跨越雅俗区隔的文献网络中,《万宝全书》“诸夷门”的知识生产并不全部由《山海经》所决定,而是来自社会文化意义上的知识互动,折射并建构着民间视野中的博物知识传统。

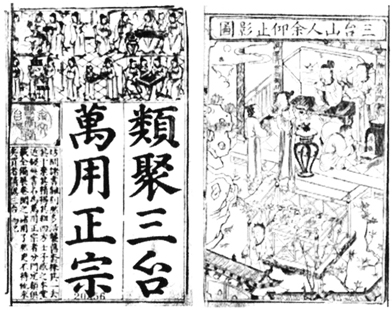

图1 《三台万用正宗》封面及扉页 图中的这位“余仰止”正坐在书桌前展卷欲读,背后环绕着三折山水屏风,而屏风后的牌匾上则提示着这处空间名为“三台馆”。在这个文人起居的传统空间中,主人身旁有家仆端茶送水,笔墨纸砚一应俱全,还有香炉等书斋清供,而“三台馆”前的院子里则点缀着太湖石,一派文人园林景致。这样一组视觉语言置于《万宝全书》的封面与扉页,构成一种唤起读者期待并可供模仿的文人生活样态。然而在今天学界关于《万宝全书》的所谓“民间日用”这种充满烟火气的文献定义下,封面与扉页图中这类传统文人生活的视觉修辞一方面显得有些格格不入,另一方面却也提示着《万宝全书》这类材料登上历史舞台之初,所携带的超越雅俗区隔的文化诉求。 事实上,图像中的“余仰止”正是这部《三台万用正宗》的出版者余象斗,而“三台馆”“双峰堂”皆是其刻书所用堂号。作为明代后期著名的书坊主,余象斗进入刻书业的背景也透露出当时通俗出版的一些信息。余象斗双峰堂所刊行的《新锓朱状元芸窗汇辑百大家评注史记品粹》卷首附有一个很长的书目广告。在这份书目前,余象斗有这样一段自陈: 辛卯之秋,不佞斗始辍儒家业,家世书坊,锓笈为事。遂广聘缙绅诸先生,凡讲说、文笈之裨业举者,悉付之梓。 由此可知,余象斗本以仕途功名为志,只是科举不利,故而于明万历十九年(1591)弃学从商,专门从事祖传的刻书事业④。众所周知,“国家恩典,惟养士为最隆”⑤的明代重科举、崇科名,与社会普遍的科考热情相对的则是大批科场失意、官场不济的下层文人,而这批文人则构成坊刻图书的主要编创人群。明清《万宝全书》的编者便是这批史册无传的下层文人,即便在题名中大张旗鼓地标榜其编者为陈继儒、艾南英甚至张溥等当世文化名流,也明显是为该版《万宝全书》提升商业噱头的一种营销策略。但无论如何,不管是下层文人以出版著述取得文化资本,谋求留名之道⑥,还是伪托当时社会所公认的文化名士“代言”,都可看出其编撰目的并非单向地服务于百姓日用,而是在商业出版的策略中,自然裹挟着沟通阶层对立,打破市场区隔与实现知识传递的文化。 明万历年间刊行的《新刻搜罗五车合并万宝全书》封面题识中有这样一段话: 坊间《万宝全书》不啻充栋,然不一精检,鲁鱼亥豕,混杂篇章者有之。本堂特请名士校雠,事物度数,一仿古典,启牍书札,别换新藻,端写绣梓,点画不差,应酬使用,价比南金矣。⑦

图1 《三台万用正宗》封面及扉页 图中的这位“余仰止”正坐在书桌前展卷欲读,背后环绕着三折山水屏风,而屏风后的牌匾上则提示着这处空间名为“三台馆”。在这个文人起居的传统空间中,主人身旁有家仆端茶送水,笔墨纸砚一应俱全,还有香炉等书斋清供,而“三台馆”前的院子里则点缀着太湖石,一派文人园林景致。这样一组视觉语言置于《万宝全书》的封面与扉页,构成一种唤起读者期待并可供模仿的文人生活样态。然而在今天学界关于《万宝全书》的所谓“民间日用”这种充满烟火气的文献定义下,封面与扉页图中这类传统文人生活的视觉修辞一方面显得有些格格不入,另一方面却也提示着《万宝全书》这类材料登上历史舞台之初,所携带的超越雅俗区隔的文化诉求。 事实上,图像中的“余仰止”正是这部《三台万用正宗》的出版者余象斗,而“三台馆”“双峰堂”皆是其刻书所用堂号。作为明代后期著名的书坊主,余象斗进入刻书业的背景也透露出当时通俗出版的一些信息。余象斗双峰堂所刊行的《新锓朱状元芸窗汇辑百大家评注史记品粹》卷首附有一个很长的书目广告。在这份书目前,余象斗有这样一段自陈: 辛卯之秋,不佞斗始辍儒家业,家世书坊,锓笈为事。遂广聘缙绅诸先生,凡讲说、文笈之裨业举者,悉付之梓。 由此可知,余象斗本以仕途功名为志,只是科举不利,故而于明万历十九年(1591)弃学从商,专门从事祖传的刻书事业④。众所周知,“国家恩典,惟养士为最隆”⑤的明代重科举、崇科名,与社会普遍的科考热情相对的则是大批科场失意、官场不济的下层文人,而这批文人则构成坊刻图书的主要编创人群。明清《万宝全书》的编者便是这批史册无传的下层文人,即便在题名中大张旗鼓地标榜其编者为陈继儒、艾南英甚至张溥等当世文化名流,也明显是为该版《万宝全书》提升商业噱头的一种营销策略。但无论如何,不管是下层文人以出版著述取得文化资本,谋求留名之道⑥,还是伪托当时社会所公认的文化名士“代言”,都可看出其编撰目的并非单向地服务于百姓日用,而是在商业出版的策略中,自然裹挟着沟通阶层对立,打破市场区隔与实现知识传递的文化。 明万历年间刊行的《新刻搜罗五车合并万宝全书》封面题识中有这样一段话: 坊间《万宝全书》不啻充栋,然不一精检,鲁鱼亥豕,混杂篇章者有之。本堂特请名士校雠,事物度数,一仿古典,启牍书札,别换新藻,端写绣梓,点画不差,应酬使用,价比南金矣。⑦