云南省图书馆机构用户,欢迎您!

迄今为止,对国家建构的“战争驱动模型”的研究大多使用统计工具进行大样本分析,在因变量设置方面严重忽视了国(民)族认同,在研究设计上则是“因素中心”导向,导致了重战争形式、轻战争过程的结构性缺陷。为弥补以上缺陷,本文通过“结果中心”导向的研究设计,对欧加登战争(1977-1978年)前后的埃塞俄比亚和索马里两个参战国财政汲取能力和国族认同进行有限追踪和分析。本文发现,国家建构的两个指标在埃索两国都大体呈现先升后降的趋势。一方面,战争对两国财政汲取能力的影响是非线性的。虽然战争能促使国家强化官僚机器对社会的控制和汲取能力,但糟糕的经济状况提供不了足够大的税基,国家的财政汲取能力依然较低。另一方面,战争对国族建构总体而言并没有起到积极的作用,而是起到消极作用。国际战争对国族建构的影响是条件性的,在国内存在族群叛乱的情况下,国际战争有可能进一步削弱国族建构。

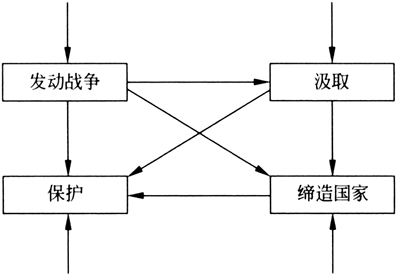

图1 查尔斯·蒂利的“战争驱动模型” 注:图中的“发动战争”等于国际战争,“缔造国家”指国内战争。 巴尼特(Michael Barnett)深刻地指出,国家建构的实质是调整国家和社会的关系。在没有战争威胁的情况下,政府缺乏动力而且也很难重构国家和社会间的契约。(12)巴尼特等人把蒂利模型的精髓归纳为“棘轮效应”(ratchet effect):面临战争所产生的巨大安全威胁,政府必须实行经济、社会和政治改革,大幅度调整国家和社会的关系。为了应对社会的反抗,国家不得不建立新的官僚机构和扩张已有的国家机器来积极应对。战争期间急剧扩张的政府税收、支出、政府机构规模和人员数量等具有很强的黏性,不会显著降低,国家建构因此得到大幅度提升。(13) 从逻辑上讲,战争也可能会削弱国家建构,产生某种“弱化效应”(debilitating effect):国际冲突会腐蚀国家对社会的控制。政府为了备战和作战,不得不和社会讨价还价以汲取资源,为此不得不缩小国家的权力范围,并让社会在政府相关决策中享有更大的发言权,后果是社会的相对权力得以扩大。(14)然而,这个命题能够成立取决于一个默认的前提:在一个比较成熟的资本主义社会,国家控制政治权力,社会控制资本。然而,在当代世界政治中,国家建构被视为后殖民和欠发达国家的专利(15),这些国家显然难以满足这个前提。 简言之,蒂利命题的自变量是国际战争,因变量是国家建构。(16)从知识演化的角度看,一个有生命力的社会科学命题往往会经历正、反、合三个发展阶段。具体而言,在第一阶段,这个命题会得到大量的理论加固和经验支持;在第二阶段,挑战性的理论建构和经验证据开始出现,学术争论由此展开;在第三阶段,原生的简单命题逐渐演变成以条件性命题为主的知识体系,这里的“条件”可能是自变量或因变量的约束条件,可能是新增的干预变量,也可能是对命题在时间和空间适用性上的限制。“商业和平论”这个研究纲领的演化则较为充分地体现了这样的发展轨迹:从奥尼尔(John Oneal)和拉西特(Bruce Russett)到巴比里(Katharine Barbieri)、再到科普兰(Dale C.Copeland)和彼德森(Timothy Peterson)(17),“商业和平论”发展成为国际关系学中一个成熟的议题。

图1 查尔斯·蒂利的“战争驱动模型” 注:图中的“发动战争”等于国际战争,“缔造国家”指国内战争。 巴尼特(Michael Barnett)深刻地指出,国家建构的实质是调整国家和社会的关系。在没有战争威胁的情况下,政府缺乏动力而且也很难重构国家和社会间的契约。(12)巴尼特等人把蒂利模型的精髓归纳为“棘轮效应”(ratchet effect):面临战争所产生的巨大安全威胁,政府必须实行经济、社会和政治改革,大幅度调整国家和社会的关系。为了应对社会的反抗,国家不得不建立新的官僚机构和扩张已有的国家机器来积极应对。战争期间急剧扩张的政府税收、支出、政府机构规模和人员数量等具有很强的黏性,不会显著降低,国家建构因此得到大幅度提升。(13) 从逻辑上讲,战争也可能会削弱国家建构,产生某种“弱化效应”(debilitating effect):国际冲突会腐蚀国家对社会的控制。政府为了备战和作战,不得不和社会讨价还价以汲取资源,为此不得不缩小国家的权力范围,并让社会在政府相关决策中享有更大的发言权,后果是社会的相对权力得以扩大。(14)然而,这个命题能够成立取决于一个默认的前提:在一个比较成熟的资本主义社会,国家控制政治权力,社会控制资本。然而,在当代世界政治中,国家建构被视为后殖民和欠发达国家的专利(15),这些国家显然难以满足这个前提。 简言之,蒂利命题的自变量是国际战争,因变量是国家建构。(16)从知识演化的角度看,一个有生命力的社会科学命题往往会经历正、反、合三个发展阶段。具体而言,在第一阶段,这个命题会得到大量的理论加固和经验支持;在第二阶段,挑战性的理论建构和经验证据开始出现,学术争论由此展开;在第三阶段,原生的简单命题逐渐演变成以条件性命题为主的知识体系,这里的“条件”可能是自变量或因变量的约束条件,可能是新增的干预变量,也可能是对命题在时间和空间适用性上的限制。“商业和平论”这个研究纲领的演化则较为充分地体现了这样的发展轨迹:从奥尼尔(John Oneal)和拉西特(Bruce Russett)到巴比里(Katharine Barbieri)、再到科普兰(Dale C.Copeland)和彼德森(Timothy Peterson)(17),“商业和平论”发展成为国际关系学中一个成熟的议题。