云南省图书馆机构用户,欢迎您!

二十多年来,美国反垄断法的消极实施,放任了由垄断行为造成的市场集中度升高、竞争减弱和消费者福利损失,重新激活了反垄断的民粹主义,也推动了美国国会的数字市场反垄断立法议程。反思美国数字市场监管方法与观念,长期以来反垄断法解释的学派化形成并固化的错误成本假定是症结,影响了数字市场监管的决策依据选择。当前,美国立法议案推动的从行为规制向主体规制的模式转变具有积极意义,但结果和成效均有待观察。对中国而言,更为关键的是明确数字市场反垄断中维护市场竞争的核心目标,在现行《反垄断法》结构下充分纳入数字市场相关考量因素,并确立数字市场反垄断法解释与适用中漏判成本大于误判成本的决策前提。

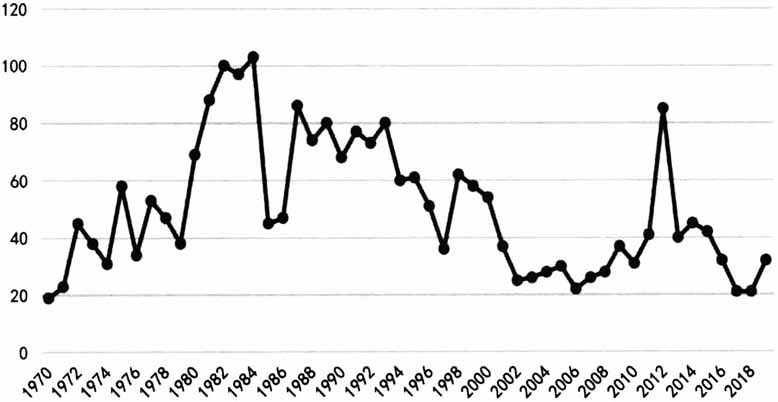

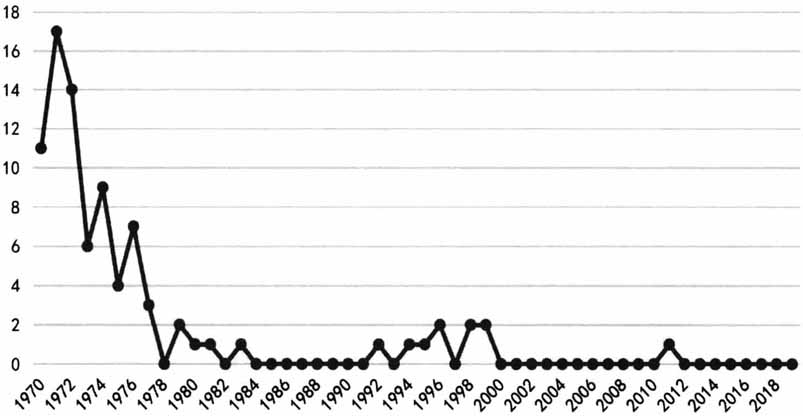

图1 美国针对垄断协议的执法案件数量(1970-2019年,单位:件) 资料来源:DOJ,"Antitrust Division Workload Statistics FY 1970-2019",March 24,2021,https://www.justice.gov/atr/division-operations[2021-08-03]。 执法机构在调查支配地位滥用上表现得更为保守。20世纪70年代,美国司法部就73起滥用类型案件向联邦法院提起诉讼,此后执法机构在滥用支配地位案件上的执法力度迅速衰减(见图2)。进入21世纪,司法部在长达二十年的时间里仅对一件案件提起诉讼,此后便再未将此类案件诉至法院。即使可能存在数据统计方面的偏差(在既可适用垄断协议规定也可适用滥用支配地位规制的情况下选择前者),也难以合理解释司法部在这一领域几乎空白的执法记录。

图1 美国针对垄断协议的执法案件数量(1970-2019年,单位:件) 资料来源:DOJ,"Antitrust Division Workload Statistics FY 1970-2019",March 24,2021,https://www.justice.gov/atr/division-operations[2021-08-03]。 执法机构在调查支配地位滥用上表现得更为保守。20世纪70年代,美国司法部就73起滥用类型案件向联邦法院提起诉讼,此后执法机构在滥用支配地位案件上的执法力度迅速衰减(见图2)。进入21世纪,司法部在长达二十年的时间里仅对一件案件提起诉讼,此后便再未将此类案件诉至法院。即使可能存在数据统计方面的偏差(在既可适用垄断协议规定也可适用滥用支配地位规制的情况下选择前者),也难以合理解释司法部在这一领域几乎空白的执法记录。  图2 美国针对滥用支配地位的执法案件数量(1970-2019年,单位:件) 资料来源:DOJ,"Antitrust Division Workload Statistics FY 1970-2019",March 24,2021,https://www.justice.gov/atr/division-operations[2021-08-03]。

图2 美国针对滥用支配地位的执法案件数量(1970-2019年,单位:件) 资料来源:DOJ,"Antitrust Division Workload Statistics FY 1970-2019",March 24,2021,https://www.justice.gov/atr/division-operations[2021-08-03]。