云南省图书馆机构用户,欢迎您!

基于CGSS2010和CGSS2015数据,论文比较分析了资源占有因素与资源分配因素对普遍信任感的影响。研究发现:总体而言,资源占有因素与资源分配因素均是城乡居民普遍信任感的重要影响因素。在资源占有因素中,宏观层面地区经济发展水平的影响并不显著,但微观层面的社会经济地位对城乡居民普遍信任感有显著促进作用;在资源分配因素中,无论是宏观层面的公共资源分配水平,还是微观层面的个体分配处境,都对城乡居民普遍信任感有显著促进作用。相对而言,较之城市居民,资源因素对农村居民普遍信任感的影响更为显著和稳健;较之资源占有因素,资源分配因素,尤其是个体分配处境对城乡居民普遍信任感的影响更为显著和稳健。因此,形成合理有序的收入分配格局,让社会成员共享发展成果,建立合理的回报机制和向上流动机制,对于培养普遍信任感至关重要。

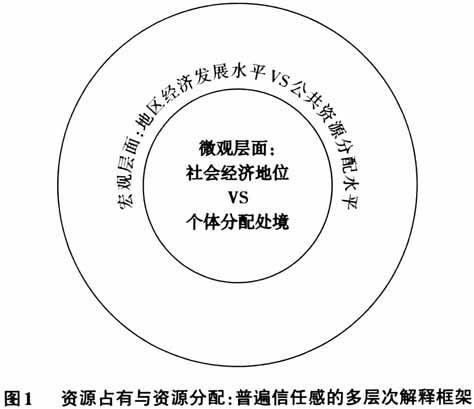

& Kraaykamp,2013)。“在现代社会,几乎没有一种关系是建立在对他人的确切了解之上的,没有人相互间的普遍信任,社会本身将会瓦解。”(齐美尔,2002:179) 作为嵌入人际关系中的社会事实(Welch et al.,2005),普遍信任的重要性已成为共识。问题在于,如何提升社会的普遍信任水平? 现有研究主要从“资源因素论”视角分析普遍信任的影响因素。例如,有学者研究了省级层面商业领域信任的影响因素,指出一个地区能否被其他地方的企业家信任,与其教育水平、交易发达程度和交易被重复的可能性相关(张维迎、柯荣住,2002);有学者论证了地区市场化程度对普遍信任的正向影响(唐有财、符平,2008);还有学者论证了地区经济发展水平对中国城镇居民普遍信任感的促进作用及其机制(敖丹等,2013)。然而,也有学者提出了与资源因素论相左的发现。例如,有研究指出,社会信任与区域经济发展水平呈负相关(胡涤非,2011);还有研究指出,社会资源对普遍信任无显著影响,但乐观主义等因素对普遍信任的影响显著(彭寅、谢熠,2017)。 相左的结论表明,已有相关研究主要关注资源占有因素对普遍信任感的影响,可能忽略了公共资源分配和个体分配处境等资源分配因素的重要作用。在宏观层面,地区经济发展水平反映的是地区经济资源的总量或平均水平,并不一定是普遍信任主体——每个个体实际的资源占有水平;在微观层面,个体社会经济地位是反映个体社会资源占有水平的一个绝对指标,并不能完全反映个体在社会资源分配体系中的相对地位。资源占有的多寡固然可能影响个体的获得感和普遍信任感,但资源分配格局及个体在资源分配体系中的相对位置更有可能影响其获得感和普遍信任感。 为弥补已有研究的不足,本文尝试建立普遍信任感的多层次解释框架,比较分析资源占有因素和资源分配因素对城乡居民普遍信任感的影响。在宏观层面,比较地区经济发展水平和公共资源分配水平对普遍信任影响的显著性和稳健性;在微观层面,比较个体社会经济地位和分配处境对普遍信任影响的显著性和稳健性(见图1)。

& Kraaykamp,2013)。“在现代社会,几乎没有一种关系是建立在对他人的确切了解之上的,没有人相互间的普遍信任,社会本身将会瓦解。”(齐美尔,2002:179) 作为嵌入人际关系中的社会事实(Welch et al.,2005),普遍信任的重要性已成为共识。问题在于,如何提升社会的普遍信任水平? 现有研究主要从“资源因素论”视角分析普遍信任的影响因素。例如,有学者研究了省级层面商业领域信任的影响因素,指出一个地区能否被其他地方的企业家信任,与其教育水平、交易发达程度和交易被重复的可能性相关(张维迎、柯荣住,2002);有学者论证了地区市场化程度对普遍信任的正向影响(唐有财、符平,2008);还有学者论证了地区经济发展水平对中国城镇居民普遍信任感的促进作用及其机制(敖丹等,2013)。然而,也有学者提出了与资源因素论相左的发现。例如,有研究指出,社会信任与区域经济发展水平呈负相关(胡涤非,2011);还有研究指出,社会资源对普遍信任无显著影响,但乐观主义等因素对普遍信任的影响显著(彭寅、谢熠,2017)。 相左的结论表明,已有相关研究主要关注资源占有因素对普遍信任感的影响,可能忽略了公共资源分配和个体分配处境等资源分配因素的重要作用。在宏观层面,地区经济发展水平反映的是地区经济资源的总量或平均水平,并不一定是普遍信任主体——每个个体实际的资源占有水平;在微观层面,个体社会经济地位是反映个体社会资源占有水平的一个绝对指标,并不能完全反映个体在社会资源分配体系中的相对地位。资源占有的多寡固然可能影响个体的获得感和普遍信任感,但资源分配格局及个体在资源分配体系中的相对位置更有可能影响其获得感和普遍信任感。 为弥补已有研究的不足,本文尝试建立普遍信任感的多层次解释框架,比较分析资源占有因素和资源分配因素对城乡居民普遍信任感的影响。在宏观层面,比较地区经济发展水平和公共资源分配水平对普遍信任影响的显著性和稳健性;在微观层面,比较个体社会经济地位和分配处境对普遍信任影响的显著性和稳健性(见图1)。  二、文献回顾和研究假设 (一)资源占有与普遍信任感 “资源因素论”认为,资源既包括从社会制度结构获取的公共资源,又包括通过自身努力获得的个体资源,两种资源均能对普遍信任感产生积极影响(敖丹等,2013)。 对于宏观资源因素的作用,学术界有两种解释路径。理性取向的解释认为,信任和风险紧密相联,经济发展水平越高的地区,居民更有能力去承担他人失信的风险而去相信陌生人(

二、文献回顾和研究假设 (一)资源占有与普遍信任感 “资源因素论”认为,资源既包括从社会制度结构获取的公共资源,又包括通过自身努力获得的个体资源,两种资源均能对普遍信任感产生积极影响(敖丹等,2013)。 对于宏观资源因素的作用,学术界有两种解释路径。理性取向的解释认为,信任和风险紧密相联,经济发展水平越高的地区,居民更有能力去承担他人失信的风险而去相信陌生人( ,2007);经济发达地区不仅为居民提供更频繁的接触陌生人的机会,也为其对抗背信风险提供了更多的公共服务资源(敖丹等,2013)。感性取向的解释认为,经济持续发展增强了人们的乐观主义情绪,从而有助于提高普遍信任感(文建东、何立华,2010;杨明、孟天广、方然,2011)。经济发展水平越高的国家,其公民普遍信任感越强(Delhey & Newton,2005);人均GDP越高,其社会信任水平也越高(Knack & Keefer,1997;Alesina & Ferrata,2002)。反之,在经济衰退时,普遍信任感会随之降低(Navarro-Carrillo et al.,2018)。综上,普遍信任是地区经济发展水平的一个正函数。由此,提出假设如下:

,2007);经济发达地区不仅为居民提供更频繁的接触陌生人的机会,也为其对抗背信风险提供了更多的公共服务资源(敖丹等,2013)。感性取向的解释认为,经济持续发展增强了人们的乐观主义情绪,从而有助于提高普遍信任感(文建东、何立华,2010;杨明、孟天广、方然,2011)。经济发展水平越高的国家,其公民普遍信任感越强(Delhey & Newton,2005);人均GDP越高,其社会信任水平也越高(Knack & Keefer,1997;Alesina & Ferrata,2002)。反之,在经济衰退时,普遍信任感会随之降低(Navarro-Carrillo et al.,2018)。综上,普遍信任是地区经济发展水平的一个正函数。由此,提出假设如下: