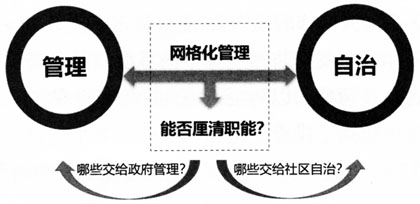

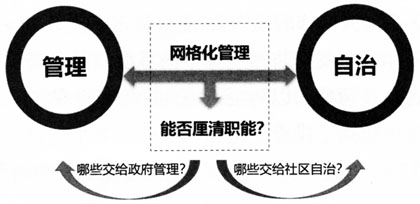

自2000年民政部发布《关于在全国推进城市社区建设的意见》以来,社区建设与治理一直在经历制度创新。2020年初以来,新型冠状病毒感染的肺炎(以下简称新冠肺炎)迅速演变为一场全国全球肆虐的疫情。面对这起突发重大公共事件,基层防控是防止疫情扩散蔓延的坚实堡垒。广大基层干部坚守在监测预警、教育疏导、管理服务等多个环节的工作中,建立健全从区县到社区的防护网络。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发的《关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》,充分肯定了广大城乡社区工作者在疫情防控工作中的重要贡献。基层工作者在疫情期间以防疫抗疫为中心工作的繁重任务至少包括:排查登记填写数据、参加会议、学习文件、设置卡点、宣传防疫信息、掌握新闻动态、接待检查组、联络上级部门、联络各卡点、发放物资、值勤、环境整治、邻里协调等,基层工作者承担着社区一线信息员、观察员、宣传员、防护员、联络员、警卫员、辅导员、协调员等多重职责。另一方面,在广大公众的认知中,对社区居委会(村委会)的好评也达到了空前的高度。①[1]党的十九届五中全会提出,“十四五”时期我国经济社会发展的主要目标之一是社会治理尤其是基层治理水平明显提高。为实现这一目标,我们首先需要观察:在疫情的现实场景下,社区究竟是如何“作战”的?要回答这个问题,需要回归到社区的本质属性上来。 一、社区的双重属性 中国的社区定位有其特殊性。首先,在中国,社区在很大程度上是人为形成的规划性组织,是政府按照“便于服务管理,便于开发资源,便于社区居民自治”的原则,基于地域差异、身份认同等社区构成要素人为划分的单元。也就是说,中国的社区是由经过体制改革和规模调整的社区居民委员会管辖的区域。另外,同样作为国家基层组织,社区居委会的性质与功能区别于城市的区、街。区、街是政府组织,主要运用行政手段管理本行政区域;社区是群众的自治组织,由群众自治来管理地方自治问题。 在这样的社区定位下,在党和政府领导下,中国城市社区的建设是通过依靠社区力量、利用社区资源、强化社区功能、解决社区问题的方式,促进社区全方面和谐发展的过程。在实践中,城市社区建设的改革体现为社会整合的两个方向。一是行政导向,发挥基层政府行政职能,运用政府资源开展社会整合,形成“新政府社会”。最具代表性的是上海的“两级政府、三级管理、四级落实”。[2]二是自治导向,指政府权力的下放,以基层社区为整合主体,发挥自治职能调动社区资源和社区力量,形成“社区制社会”。最具代表性的是沈阳开展的再造微观社会行动和武汉江汉区在“沈阳模式”基础上开展的社区建设试验。 无论是社区的定位,还是社区建设的制度背景,都显示出中国基层组织与西方话语体系中的“社区”并非等同性概念,中国情境下的社区本身内含着双重属性。一方面,社区作为最基本的城市社会管理单元,承担着自上而下行政体系最底部所需的支持与维护;另一方面,作为自治组织,社区是人民群众参与管理社区公共事务的载体。我国基层社区治理体制存在着社区作为“国家治理单元”与社区作为“地域社会共同体”建设的非同步性问题。[3]一面是管理的职能,一面是自治的本质,这一对双重属性的悖论能否衔接呢? 此次疫情防控为观察社区治理提供了一个极端条件下的现实场景。中央对于社区工作的部署及时而明确。2020年2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出:“要强化社区防控网格化管理,采取更加周密精准、更加管用有效的措施,防止疫情蔓延。”随后,武汉召开肺炎疫情全面排查动员会,中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰指出,要全力抓好源头防控,武汉市要举全市之力上门排查“四类”人员,强化网格化管理。在此次急时行政之下,在中共中央的指导下,全国行政体系对“网格化管理”寄予了厚望。疫情防控的场景为网格管理提供了一面镜子,得以厘清究竟哪些职能应该通过网格工具的实施交给政府管理,哪些职能应该交给社区自治(见图1)。为实现此目标,本文的第二部分建构了网格管理功能分析框架,第三部分利用该框架对基层治理成效进行实证分析,基于此,在结论部分提出厘清“管理与自治”功能性分权界限的路径。

图1 本文分析框架 二、理想设计下的网格化工具理性 (一)网格化管理的源起与定位 处于政府“金字塔”结构底端的基层,饱受条块分割格局之累,经常面临执行多头政策、机构协同困难、责权不匹配的问题。面对这样的困境,网格化管理模式应运而生。 自2005年在北京市东城区首创以来,网格化管理模式蜚声全国,广泛应用于问题搜寻、信息掌控、矛盾调处、应急处置等基层治理领域。2013年11月,“网格化管理”被写入《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》:“以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台,及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。”这标志着,国家决策者将网格化管理认定为应对基层治理问题的方向性政策工具。

图1 本文分析框架 二、理想设计下的网格化工具理性 (一)网格化管理的源起与定位 处于政府“金字塔”结构底端的基层,饱受条块分割格局之累,经常面临执行多头政策、机构协同困难、责权不匹配的问题。面对这样的困境,网格化管理模式应运而生。 自2005年在北京市东城区首创以来,网格化管理模式蜚声全国,广泛应用于问题搜寻、信息掌控、矛盾调处、应急处置等基层治理领域。2013年11月,“网格化管理”被写入《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》:“以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台,及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。”这标志着,国家决策者将网格化管理认定为应对基层治理问题的方向性政策工具。

图1 本文分析框架 二、理想设计下的网格化工具理性 (一)网格化管理的源起与定位 处于政府“金字塔”结构底端的基层,饱受条块分割格局之累,经常面临执行多头政策、机构协同困难、责权不匹配的问题。面对这样的困境,网格化管理模式应运而生。 自2005年在北京市东城区首创以来,网格化管理模式蜚声全国,广泛应用于问题搜寻、信息掌控、矛盾调处、应急处置等基层治理领域。2013年11月,“网格化管理”被写入《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》:“以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台,及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。”这标志着,国家决策者将网格化管理认定为应对基层治理问题的方向性政策工具。