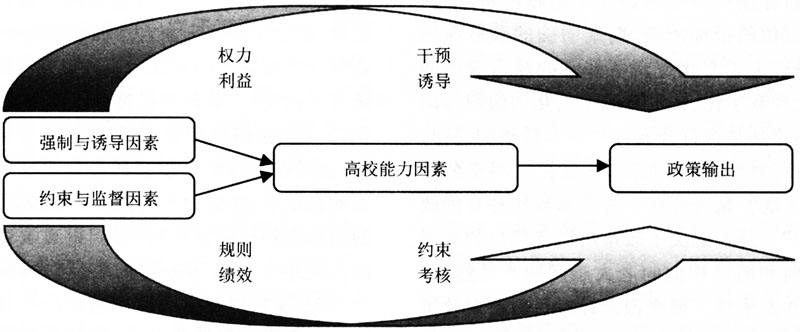

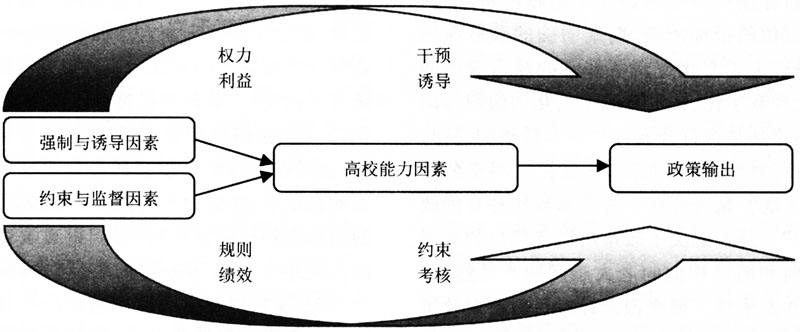

中图分类号:G649.2 文献标志码:A 文章编号:1000-4203(2019)07-0033-13 就宏观政策而言,无论其制定者为谁、制定意图与过程如何,一旦出台并进入日常运行状态,政策执行所产生的效果与效应未必就完全能够为政策制定者掌控,即它既可能基本符合或部分符合政策的预期目标,也可能与既定目标之间存在偏差甚至带来意想不到的副效应。简言之,任何政策在执行过程中,它的效果与效应都会存在不同程度的不确定性。导致这种不确定性的原因极为复杂,不仅与政策主体、政策设计与制定过程中的各种因素有关,而且与政策执行过程中诸多环节、环境以及人的因素有关。当然,对于这种不确定性的效果与效应,人们往往持有不同的判断,一种为事实判断,即它带来的显性效益究竟如何;另一种则为价值判断,即对其效应究竟为正与负、好与坏、积极与消极的评价。因为站位不同,对于政策设计与执行主体而言,可能更为关注政策的工具价值与事实证据,而对于政策的受动者尤其是基层行动者而言,可能更多的持价值立场与判断。正是这两者之间存在的错位,导致我们在社会生活中经常见到一种现象:一些被决策与执行方视为有效的政策反而可能在民间频遭质疑。自改革开放以来,我国涉及学术界的一系列基于效率取向的政策在实施过程中所表露出的这一问题便颇为突出,本文尝试对此略为展开分析。 一、政策情境与组织行动逻辑的嵌入 任何公共政策的实施大致都会经过这样一个过程:政府政策文件发布,科层化秩序中层层下级组织的领会与执行,政策施受对象——基层尤其是个人的行动。尽管贯穿这一过程的行动者众多,但最底端的个体行为表现及其行动结果的集合,才是政策效应的最终具象化形态。不过,在日常工作与生活世界中,又存在一个司空见惯的现象,即个体行动者通常对宏观政策很少予以关注,对其与自身之间的关联也往往缺乏足够的敏感与认知。这也意味着宏观政策极少与个体行动取向和选择直接发生联系,但它会通过一个中间环节——个体所在组织内部的改革、相关政策调整以及常态制度建设来行使激励或约束的功能并发挥作用。在学术界,高校便是这样一个处于中间环节的组织,对上,它通过领会上级政策意图来组织动员和制定规划,对下,它通过内部政策再生产和调整甚至改革既有内部制度结构来激发与调控人的动机与行为,以实现和满足政策的预期。然而,高校作为政策的中间执行主体,是否会不折不扣地执行并符合政策初衷?有人认为,“在中国,政策的制定往往只是博弈的开始,执行才是真正的难点所在,所以常常可以看到国家政策在地方执行过程中‘走样’”[1]。不过,在高等教育领域,所谓“走样”,其实未必都是“上有政策、下有对策”式的执行过程中的行为扭曲,在特定的政策情境中,组织的执行过程往往有着极为复杂且难以缕清的多重内在逻辑。 霍夫斯塔德(G.Hofstede)基于文化维度理论认为,中国是一个权力相对高度集中、集体性文化特性表现突出的国家,但与此同时,它又有着突出的实用主义取向,对不确定性规避程度较低,因而往往表现出对政策与规则适应的灵活变通性。这种权力集中与组织乃至个体行动的灵活性之间似乎存在一种内在矛盾,如在政府绩效管理过程中,下级一方面表现为对上级的服从,另一方面又并非完全遵循刻板的科层契约和规则,而更多寄赖于一种组织或人与人之间的“关系”所形成的人际信任结构。[2]前者刚性与后者柔性之间糅杂的结果,便是一种所谓的政策变通。正是源于这种文化传统,张振洋认为,“政策变通在中国有着十分悠久的历史”,它是中国作为“超大国家”一直存在组织失败与官僚制失败的难点问题。[3] 也许就是为了摆脱传统治理困境和克服这一长期痼疾,近些年来我国宏观政策设计越来越突出另外一种取向,政府的宏观政策在依旧强调科层控制与规则约束的同时,更为青睐以利益诱导、绩效考核的问责机制来强化政策的实施效果。如英明等人从中央与各级政府之间的关系角度缕析了当前政策执行过程中的关键要素及其三组变量,包括诱导因素(权力结构、利益结构、激励机制、资源配置)、约束因素(制度规约、绩效考核、监督检查、行政问责)、能力因素(组织协调、信息反馈、政策输出)。[4]这三组变量及其相互之间的关系也大致上能够反映当前中国高等教育政策执行过程中的府校互动状态。政府作为高校的举办者,不仅对高校具有指导乃至控制权,而且往往通过特定的资源配置方式来激励和诱导高校满足公共利益目标实现的需要;高校则通过内部组织动员参与竞争的方式来获得资源,按照相关法律与规则或者有时依靠领导的意志来制订内部资源分配、使用政策与管理制度,并接受政府的绩效考核与行政问责。简言之,控制、诱导与约束等多组变量之间的结合构成了政府介入高校的基本行政逻辑(见图1)。

图1 宏观政策实施流程简图 表面看来,这一行政逻辑的层次、结构和线路似乎非常简洁与明晰,高校作为政府的下属有着清晰的政策执行路线,然而,现实中的操作过程恐怕绝非如此简单。因为有几个关键变量在高校组织中存在特殊性,例如,在诱导性因素中,政府关于高等教育的公共政策目标是否能够界定清晰?在约束性因素中,与政策目标相关联的绩效考核工具如评价指标是否可以更具体与明确,或者是否存在完全客观性的标准?而恰恰在这些关键性变量上,无论是作为决策者的政府还是执行者的高校,可能都不得不面临一种困境:教育和学术组织不同于其他机构,它的目标界定与业绩表现评价本来就存在一种模糊性特征,组织内部的活动也根本不存在明晰的标准与技术路线。在如今一个由问责和战略规划主导的时代,尽管人们越来越少提及甚至不认可大学作为松散结合与有组织无序状态的主张,但正如林德赛(A.Lindsay)在论及大学业绩评价时所言:“高等教育管理有几个典型特征,一是目标的多样化与不确定性;二是生产技术的神秘性;三是它本质上为一个非竞争性的市场;四是无论投入与产出,都缺乏有效的测量与货币化的估值方法;五是在投入的获取与组织上,内部决策过程的弥散性严重限制了管理层的自由裁量权。”[5]

图1 宏观政策实施流程简图 表面看来,这一行政逻辑的层次、结构和线路似乎非常简洁与明晰,高校作为政府的下属有着清晰的政策执行路线,然而,现实中的操作过程恐怕绝非如此简单。因为有几个关键变量在高校组织中存在特殊性,例如,在诱导性因素中,政府关于高等教育的公共政策目标是否能够界定清晰?在约束性因素中,与政策目标相关联的绩效考核工具如评价指标是否可以更具体与明确,或者是否存在完全客观性的标准?而恰恰在这些关键性变量上,无论是作为决策者的政府还是执行者的高校,可能都不得不面临一种困境:教育和学术组织不同于其他机构,它的目标界定与业绩表现评价本来就存在一种模糊性特征,组织内部的活动也根本不存在明晰的标准与技术路线。在如今一个由问责和战略规划主导的时代,尽管人们越来越少提及甚至不认可大学作为松散结合与有组织无序状态的主张,但正如林德赛(A.Lindsay)在论及大学业绩评价时所言:“高等教育管理有几个典型特征,一是目标的多样化与不确定性;二是生产技术的神秘性;三是它本质上为一个非竞争性的市场;四是无论投入与产出,都缺乏有效的测量与货币化的估值方法;五是在投入的获取与组织上,内部决策过程的弥散性严重限制了管理层的自由裁量权。”[5]

图1 宏观政策实施流程简图 表面看来,这一行政逻辑的层次、结构和线路似乎非常简洁与明晰,高校作为政府的下属有着清晰的政策执行路线,然而,现实中的操作过程恐怕绝非如此简单。因为有几个关键变量在高校组织中存在特殊性,例如,在诱导性因素中,政府关于高等教育的公共政策目标是否能够界定清晰?在约束性因素中,与政策目标相关联的绩效考核工具如评价指标是否可以更具体与明确,或者是否存在完全客观性的标准?而恰恰在这些关键性变量上,无论是作为决策者的政府还是执行者的高校,可能都不得不面临一种困境:教育和学术组织不同于其他机构,它的目标界定与业绩表现评价本来就存在一种模糊性特征,组织内部的活动也根本不存在明晰的标准与技术路线。在如今一个由问责和战略规划主导的时代,尽管人们越来越少提及甚至不认可大学作为松散结合与有组织无序状态的主张,但正如林德赛(A.Lindsay)在论及大学业绩评价时所言:“高等教育管理有几个典型特征,一是目标的多样化与不确定性;二是生产技术的神秘性;三是它本质上为一个非竞争性的市场;四是无论投入与产出,都缺乏有效的测量与货币化的估值方法;五是在投入的获取与组织上,内部决策过程的弥散性严重限制了管理层的自由裁量权。”[5]