对于“昆仑”一词的来源,历来学者有不同的理解角度和方法,但是大抵都是以训诂的方式从字词原义去推估,似乎难有定见。“昆仑”与“崑崙”二词,所指涉的意义有别,从“崑崙”专指山名与造字学理来看,“崑崙”应该是后起之词,属于具体的地理山名或山系名,基本上没有超越性的概念。 目前所见文献,最早且明确的“昆仑”说法出自《山海经》。①《山海经》作为昆仑记录的最早载体,其成书历程犹有争议,而各卷所载的昆仑也多有参差。以“昆仑”一词于《山海经》进行检索,散见于《西次三经》《北山首经》《海外南经》《海外北经》《海内西经》《海内北经》《海内东经》《大荒西经》《大荒北经》等,分布方位可区分为东南和西北两种“昆仑”。其中,《海内东经》以昆仑虚为地标,既有流沙,又杂有大夏、月支等历史上具体的西域国名,应该如郝懿行、袁珂所言,此段文字是由《海内西经》内错简而来,该移入“流沙出钟山”节后。《海外南经》所记“岐舌国在其东。一曰在不死民东。昆仑虚在其东,虚四方”的情况应该也类似,或者至多只是单纯的地理名词,与《淮南子·地形》“崑崙、华丘在其东南方,爰有遗玉、青马、视肉、杨桃、甘樝、甘华,百果所生”②说法雷同。所以,位处西北而分别记载于《山海经》其他各经的昆仑,才是具有文化意义的昆仑。 从甲骨文的相关资料来看,殷商文化已有四方神、四方风的观念。丁山认为:“殷商文化时代四方风名,确含有四时节令的意义;其四方神名,则全是天空上的岁次……”③殷商文化与姬周以降的所谓东夷文化④,其所处地理位置有不少重叠,且关系密切;传说中的夏史,也与东方民族互动频仍。虽然目前还不容易具体掌握其神话内容,但是若以周人所传的《尚书》《左传》《国语》《山海经》等书为基础,似乎可以推测:即使周人继承了四方神、四方风的观念,如《山海经·大荒经》所载,同时保留了类似“岁次”、四季的原初内涵,则已然将殷商或东夷崇拜的上帝或神祇转化为天体名与帝王名。 例如《左传》关于东夷郯国称祖于少昊的记载,是历来学者经常注意到的材料。若整理《左传》的内容,有以下数则可以规模出大要: 陈,颛顼之族也,岁在鹑火,是以卒灭。陈将如之。今在析木之津,犹将复由。且陈氏得政于齐而后陈卒亡。(昭公八年) 今兹岁在颛顼之虚,姜氏、任氏实守其地,居其维首,而有妖星焉,告邑姜也。(昭公十年) 我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而名:……。自颛顼以来,不能纪远,乃纪于近。为民师而命以民事,则不能故也。(昭公十七年) 冬,有星孛于大辰……夏数得天,若火作,其四国当之,在宋、卫、陈、郑乎!宋,大辰之虚也;陈,大皞之虚也;郑,祝融之虚也,皆火房也。星孛及汉;汉,水祥也。卫,颛顼之虚也,故为帝丘,其星为大水,水,火之牡也。(昭公十七年)⑤ 其中,昭公十年、昭公十七年的“颛顼之虚”,应该是天文中的星占语词⑥,“大辰之虚”“大皞之虚”“祝融之虚”也是如此;所谓的“岁在颛顼之虚,姜氏、任氏实守其地”“卫,颛顼之虚也”,指的是星占之中的分野观念⑦。《昭公八年》载“陈,颛顼之族也”,以及《昭公十七年》所提到的宋、卫、陈、郑,分别为大辰⑧之虚、颛顼之虚、大皞(昊)之虚、祝融之虚,形成一种特殊的对应关系。若以殷商故地、宋都商丘为中央核心,那么包括鲁、郯、卫、陈、郑等国,皆在其周围。那么此一区域所构成的传说圈,很可能就是承袭自殷商旧说,其区域与九夷的活动区域重叠。 《左传·昭公二十九年》还有一则记载: 少昊氏有四叔,曰重,曰该,曰修,曰熙,实能金、木及水,使重为句芒,该为蓐收,修及熙为玄冥,世不失职,遂济穷桑,此其三祀也。

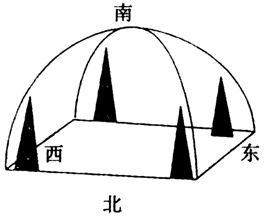

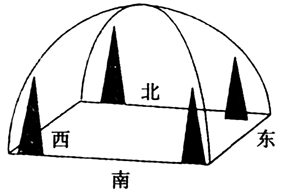

重为句芒,属春、木、东;该为蓐收,属秋、金、西;修、熙为玄冥,属冬、水、北。虽然独缺南方⑨,但是不难看出这是方帝、五行的雏形。若将战国后期如《吕氏春秋》所形成的五方、五帝、五神、五色与四季整体系统来进行比对,则此一传说圈的方位观念原来很可能是上、下、东、西的立体四方,与四方风、四方神的平面四方不同。如右两图:一图为“平面系统”的四方分布;另一图为“垂直系统”,其上为帝俊,其下为颛顼,其东为太昊,其西为少昊。其间的转化过程与周人立国翦商有关,也与姬姓、姜姓两族的关系密切,于是在周人帝系的构成中,关于殷商主神帝俊的纪录也就在古籍中消失,基本上只保留在《山海经·大荒经》与最末卷的《海内经》。颛顼、太昊、少昊,则并入取代帝俊为上帝的黄帝系谱。 因此,在中国神话语境中的所谓“西方”,对应于中原以西的地理方位,之所以会成为周代以后上帝所在的圣域,尤其是西方昆仑的特殊地位,应该是周人承袭殷商文化的信仰观念,并因为建国于西陲,而逐渐形成的神话系统。

重为句芒,属春、木、东;该为蓐收,属秋、金、西;修、熙为玄冥,属冬、水、北。虽然独缺南方⑨,但是不难看出这是方帝、五行的雏形。若将战国后期如《吕氏春秋》所形成的五方、五帝、五神、五色与四季整体系统来进行比对,则此一传说圈的方位观念原来很可能是上、下、东、西的立体四方,与四方风、四方神的平面四方不同。如右两图:一图为“平面系统”的四方分布;另一图为“垂直系统”,其上为帝俊,其下为颛顼,其东为太昊,其西为少昊。其间的转化过程与周人立国翦商有关,也与姬姓、姜姓两族的关系密切,于是在周人帝系的构成中,关于殷商主神帝俊的纪录也就在古籍中消失,基本上只保留在《山海经·大荒经》与最末卷的《海内经》。颛顼、太昊、少昊,则并入取代帝俊为上帝的黄帝系谱。 因此,在中国神话语境中的所谓“西方”,对应于中原以西的地理方位,之所以会成为周代以后上帝所在的圣域,尤其是西方昆仑的特殊地位,应该是周人承袭殷商文化的信仰观念,并因为建国于西陲,而逐渐形成的神话系统。

重为句芒,属春、木、东;该为蓐收,属秋、金、西;修、熙为玄冥,属冬、水、北。虽然独缺南方⑨,但是不难看出这是方帝、五行的雏形。若将战国后期如《吕氏春秋》所形成的五方、五帝、五神、五色与四季整体系统来进行比对,则此一传说圈的方位观念原来很可能是上、下、东、西的立体四方,与四方风、四方神的平面四方不同。如右两图:一图为“平面系统”的四方分布;另一图为“垂直系统”,其上为帝俊,其下为颛顼,其东为太昊,其西为少昊。其间的转化过程与周人立国翦商有关,也与姬姓、姜姓两族的关系密切,于是在周人帝系的构成中,关于殷商主神帝俊的纪录也就在古籍中消失,基本上只保留在《山海经·大荒经》与最末卷的《海内经》。颛顼、太昊、少昊,则并入取代帝俊为上帝的黄帝系谱。 因此,在中国神话语境中的所谓“西方”,对应于中原以西的地理方位,之所以会成为周代以后上帝所在的圣域,尤其是西方昆仑的特殊地位,应该是周人承袭殷商文化的信仰观念,并因为建国于西陲,而逐渐形成的神话系统。