云南省图书馆机构用户,欢迎您!

国际金融危机爆发以来,美国通过调整发展战略与支持政策,致力于实现制造业回流与振兴;中国则深入推进供给侧结构性改革,着力振兴实体经济,推动制造业迈向中高端。分析发现,美国制造业并不具备全面振兴的基础,GDP增长贡献主要来自汽车及零部件等少数行业,多数行业在GDP中的占比呈下降态势。中国制造业增长格局具有多样化特征,与居民消费关系密切的消费品行业和部分装备制造业增长优势明显。未来一段时期,由于中美两国对制造业发展的高度重视,制造领域的贸易摩擦或将更趋频繁,但是短期内中美经贸大格局难以扭转,对于我国来说,更重要的是加快技术、效率和质量变革,从而重塑竞争新优势、重构制造业竞争力。

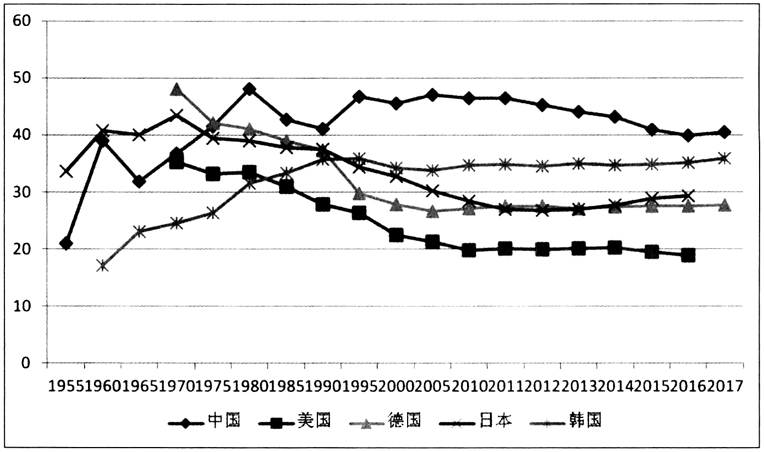

图1 世界主要国家工业在GDP中的占比变化(%) 资料来源:世界银行、国家统计局、前瞻数据库。 在制造业规模随着工业化进程而变化的同时,其内部结构、发展机理也在经历深刻变化,这是制造业的结构变化规律,包括内部的行业迭代和外部的空间转移。制造业内部的行业迭代,即不同行业依次经历“高速增长—达到峰值—逐步回落”的过程。其中,以纺织业、食品加工业等为代表的劳动密集型产业占制造业的比重最早达到峰值并逐步回落,随后,以钢铁、石化行业为代表的资本密集型重化工业占制造业的比重达到峰值并逐步回落。但也有一些国家以金属制品、电器制造、交通运输设备制造等为代表的资本和技术密集型产业占制造业的比重持续上升,达到峰值后趋于稳定,尚未出现明显回落。制造业外部的空间转移,即不同国家和地区先后经历承接产业转移与对外产业转移的过程。如,日本和韩国的崛起正是先期承接了欧美国家的纺织、钢铁工业转移,后期承接了汽车、电子产业转移的结果。20世纪90年代以来,我国制造业迅速崛起,很大程度上也是承接欧美日韩等先行国家纺织、钢铁、家电、造船、电子、汽车等产业转移的结果。需要说明的是,由于创新赶超难度大、全球分工格局固化等原因,二战以来真正能够顺利实现两个结构迭代的国家少之又少,较大的经济体仅有韩国等少数国家和地区,[3]这也是发展中国家从中等收入国家向高收入国家迈进时面临“中等收入陷阱”和“技术升级陷阱”的原因所在。 (一)后工业化时期的美国制造业 经济不平衡现象既存在于发展中国家,也存在于发达国家。这相当于全球产业分工体系的两个对等映射,映射在发展中国家表现为中低端制造能力过剩,以及高端制造和研发创新能力不足;映射在发达国家表现为制造业空心化、金融等现代服务业过度扩张。二战以后,美国经济进入后工业化时期,产业结构总体上呈现出第一产业和第二产业占比持续下降、第三产业占比不断升高的趋势。[4]通过构建和深化全球产业分工体系,美国制造业长期且大规模地向国外进行产业转移,其国内制造业发展生态和支撑条件也在逐步消退,相应地,经济增长越来越向金融、信息、科技、商务等服务业领域集中,经济不平衡的状况长期存在并日益加深。如,2009年美国制造业占GDP的比重为11.98%,服务业占比为79.30%,其中,金融、保险、房地产和租赁业占比近20%,专业和商业服务占比超过11%,比重均超过或接近制造业占比。失衡的产业结构一方面导致美国经济更易于受到全球和国外经济波动的影响,另一方面也给国内就业结构、财富分配等带来深刻影响,甚至给美国经济社会增添了许多不稳定因素。如,现代服务业对低端劳动力存在严重的挤出效应,[5]表现为一般劳动力的就业机会减少、薪酬增长缓慢。

图1 世界主要国家工业在GDP中的占比变化(%) 资料来源:世界银行、国家统计局、前瞻数据库。 在制造业规模随着工业化进程而变化的同时,其内部结构、发展机理也在经历深刻变化,这是制造业的结构变化规律,包括内部的行业迭代和外部的空间转移。制造业内部的行业迭代,即不同行业依次经历“高速增长—达到峰值—逐步回落”的过程。其中,以纺织业、食品加工业等为代表的劳动密集型产业占制造业的比重最早达到峰值并逐步回落,随后,以钢铁、石化行业为代表的资本密集型重化工业占制造业的比重达到峰值并逐步回落。但也有一些国家以金属制品、电器制造、交通运输设备制造等为代表的资本和技术密集型产业占制造业的比重持续上升,达到峰值后趋于稳定,尚未出现明显回落。制造业外部的空间转移,即不同国家和地区先后经历承接产业转移与对外产业转移的过程。如,日本和韩国的崛起正是先期承接了欧美国家的纺织、钢铁工业转移,后期承接了汽车、电子产业转移的结果。20世纪90年代以来,我国制造业迅速崛起,很大程度上也是承接欧美日韩等先行国家纺织、钢铁、家电、造船、电子、汽车等产业转移的结果。需要说明的是,由于创新赶超难度大、全球分工格局固化等原因,二战以来真正能够顺利实现两个结构迭代的国家少之又少,较大的经济体仅有韩国等少数国家和地区,[3]这也是发展中国家从中等收入国家向高收入国家迈进时面临“中等收入陷阱”和“技术升级陷阱”的原因所在。 (一)后工业化时期的美国制造业 经济不平衡现象既存在于发展中国家,也存在于发达国家。这相当于全球产业分工体系的两个对等映射,映射在发展中国家表现为中低端制造能力过剩,以及高端制造和研发创新能力不足;映射在发达国家表现为制造业空心化、金融等现代服务业过度扩张。二战以后,美国经济进入后工业化时期,产业结构总体上呈现出第一产业和第二产业占比持续下降、第三产业占比不断升高的趋势。[4]通过构建和深化全球产业分工体系,美国制造业长期且大规模地向国外进行产业转移,其国内制造业发展生态和支撑条件也在逐步消退,相应地,经济增长越来越向金融、信息、科技、商务等服务业领域集中,经济不平衡的状况长期存在并日益加深。如,2009年美国制造业占GDP的比重为11.98%,服务业占比为79.30%,其中,金融、保险、房地产和租赁业占比近20%,专业和商业服务占比超过11%,比重均超过或接近制造业占比。失衡的产业结构一方面导致美国经济更易于受到全球和国外经济波动的影响,另一方面也给国内就业结构、财富分配等带来深刻影响,甚至给美国经济社会增添了许多不稳定因素。如,现代服务业对低端劳动力存在严重的挤出效应,[5]表现为一般劳动力的就业机会减少、薪酬增长缓慢。