云南省图书馆机构用户,欢迎您!

04

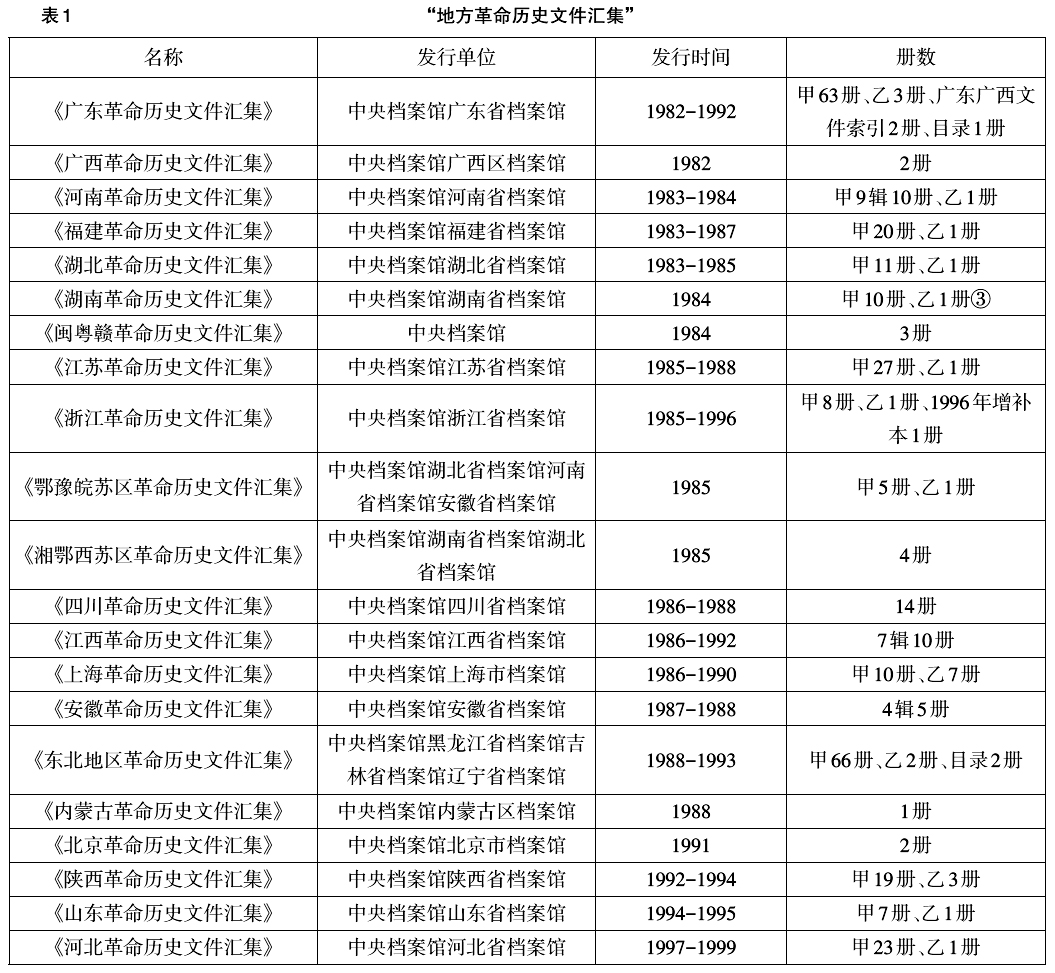

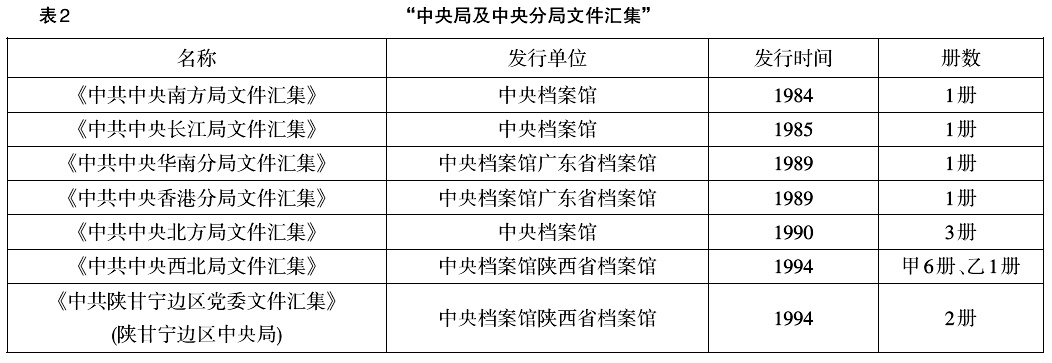

与“地方革命历史文件汇集”的发行密切相关的是,从1984年到1994年,中央档案馆或单独或与省级档案馆合作,还在内部发行了若干中央局或中央分局的文件,详见表2(其中鄂豫皖分局和湘鄂西分局的文件已汇入表1)。

与“地方革命历史文件汇集”的发行密切相关的是,从1984年到1994年,中央档案馆或单独或与省级档案馆合作,还在内部发行了若干中央局或中央分局的文件,详见表2(其中鄂豫皖分局和湘鄂西分局的文件已汇入表1)。  二、“地方革命历史文件汇集”的重要价值 “地方革命历史文件汇集”的主要内容包括从省到县区各级地方党组织、苏维埃组织、群团组织的通告政纲、公函往来、会议记录、登记表册,有些还汇编了当时的报刊资料,内容十分丰富生动。史料绝大部分来源于中央档案馆,史源可靠。而编者在编辑中均按原件刊印,保留了文件原有的面貌和风格,是研究中共地方党史的第一手文献。这套文件的学术价值主要体现在以下三个方面。 它有助于研究者在中共党史研究中实现从“制度史”到“实践史”的研究推进。传统的党史研究对制度层面的路线、方针和政策较为关注,而对制度的实践和运行则较为忽略。其实,这种情况在中国古代史研究中也有所体现。因此,著名学者邓小南就提倡中国古代史研究应该走向“活”的制度史研究,即从现实出发,注重制度的历史过程,注重制度与组织、制度与人事、中央与地方等诸种关系④。尽管中共制度史的研究深度远不能与中国古代制度史的研究深度相比,因此仍需要继续大力深化,但现在亦亟须同时在制度的实践层面的研究拓展。日本学者高桥伸夫对中共党史的研究率先展现这样一种以实践中的关系为核心的“活”的制度史研究的风貌⑤。在“地方革命历史文件汇集”中,举凡下级报告中的诉苦抱怨、上级巡视中的问题展示、会议记录中的众生百态、各种纠纷矛盾的滋生和化解过程等,都为党史学界开展制度的实践研究提供了最原始、最生动的材料。 它有助于研究者在中共党史研究中实现从“总体史”到“地方史”的研究推进。传统的党史研究大多着力于总体史的书写,地方史常常被看作总体史的缩影。中共领导的地方组织和军队固然受到中央组织与政策层面的直接影响,但各个地方的情况差别甚大,尤其是在战争时期交通万千阻隔,信息严重不畅,革命者来源芜杂,社会生态复杂多变,这就使中共的地方史尤其是根据地史各有其浓厚的地方性特点,如果满足于用“缩影”来理解地方革命史的进程,无疑会严重曲解历史的复杂性。因此,美国斯坦福大学研究中共党史的著名学者范力沛(L.P.Van Slyke)多年前就一直大力倡导“根据地研究”,他培养出的一批学生也正以功力深厚的中共地方史研究见长,甚至被人称为“斯坦福学派”⑥。毋庸置疑,“地方革命历史文件汇集”是中共地方史研究赖以立足的基本史料。 如果说前述两点已多有学者注意到的话⑦,那么还有一点是少有人论及的,即这套史料还有助于研究者在中共党史研究中实现从“流变”到“渊源”的研究推进。无论是国内传统的党史研究还是海外的中共革命史研究,常常聚焦在抗战时期。即使是提倡根据地研究的“斯坦福学派”亦如此,如陈永发研究新四军的华中和华东根据地,贺康玲(Kathleen Hartford)研究八路军的晋察冀根据地,保尔森研究八路军的山东根据地⑧。抗战时期(也可称为“延安时期”)既是中共在政治文化和思想路线成熟起来的时期,也是中共领导的军队茁壮成长以及在统一战线上大放光彩的时期。因此,对许多研究者来说,这一时期是理解中共领导的新民主主义革命取得胜利的关键所在。相对而言,在第二次国内革命战争时期,无论是苏区还是白区,都常常为“左”倾路线所左右,革命力量损失惨重,革命道路艰难曲折。因此,以往关于这段历史时期的相关研究,常常追寻的问题是革命为什么会屡遭失败?然而,这种简单割裂革命的失败和胜利、切割政治路线的幼稚和不成熟的做法,是一种“历史目的论”的表现。史学大师陈寅恪坚信“唐之文治武功,交通西域,佛教遍布,实为世界文明史上,大可研究者”,“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”,然而,他平生最重要的两部学术著作并没有落笔在盛唐或赵宋上,而是倾力研究隋唐制度的渊源和政治的兴替。这大概是因为他把“分析其因子,推论其源流”看作更紧要的事⑨。陈寅恪的治学思想给研究者的一个启示就是,在政治文化的理解上必须先“察其渊源”,而后才能更好地“观其流变”。就此而言,中共早期历史尤其是苏区革命史,对理解中共的政治文化至关重要⑩。而“地方革命历史文件汇集”总计七八千万字的史料,约有一半以上是苏区革命史料,对于党史研究者深入探析中共政治文化的渊源,构筑起了最坚实的学术基础。 三、在利用“地方革命历史文件汇集”中应注意的若干问题 首先,“地方革命历史文件汇集”(11)不能完全替代原始档案的查阅工作。这套史料毕竟是编者在众多的革命史料中挑选出来的。编者对史料的取舍会直接影响研究者对史实复杂性的全面把握。所以,尽管普通研究者几乎没有机会进入中央档案馆,到省级档案馆查档也困难重重,但研究者还是应该尽可能尝试到地方各级档案馆查阅原始档案。 其次,“地方革命历史文件汇集”在编辑过程中因为种种原因会出现一些问题。比如,不少文件没有标明写作的年月日,档案馆的工作人员经过自己的考证后会在文件上标明具体时间(12)。但既然是后人的考证,也就难免会出错。笔者在研究中就发现,江西文件1929年第1卷中的《中共赣西特委给江西省委的报告(1929年5月2日)》与1929年第2卷中的《中共赣西特委关于赣西游击战争与减租抗租斗争等情况给江西省委的报告(1929年9月26日)》的内文略有差别,实际上是同一个文件,但这两个文件版本各有一些错误。综合其他史料可以判断,这个文件的时间不是5月2日而是9月26日,但9月26日版本中“郭、罗、伍等都是负队长秘书干事主要责任的”是错误的,应为5月2日版本中“郭罗汪等都是负队长、指导员、秘书长等重要责任的”(13)。诸如此类的错误在文件中比较多(14),需要特别小心比对。 值得注意的是,由于收集原版的“地方革命历史文件汇集”非常困难或者价格过于昂贵,现在许多研究者已经习惯于通过“读秀”等网络资源获取这些文件的电子版。但“读秀”在制作电子版的过程中又会出现不少新的错误。一种错误是电子版在制作过程中本身产生的错误。比如,“读秀”上的封面标有“陕西革命历史文件1942”,其内文却是“中共中央西北局文件汇集1942”。另一种常见的错误是这些电子版没有书脊,甚至没有封面、扉页和封三,许多文件只标有单位和时间,而缺乏甲种本或乙种本的编号,需要读者自行判断,而在此过程中常常出错。比如,湖南文件电子版能找到甲1—10,也能找到甲12—17和乙种本,却一直没有找到甲11。如果核对原书才会发现,乙种本的书脊编号为11,即甲种本和乙种本在湖南文件中是连续编号的,而不是分别编号的。又如,“读秀”上的封面标有“陕西革命历史文件1941年1”“陕西革命历史文件1941年2”“陕西革命历史文件1941年”三个不同的文件,让人很容易混淆。实际上这三个文件的编号分别为陕西文件甲16、甲17和乙3。此外还有一个更为严重的错误,即陕西文件乙3原书内含了“陕西省党组织清洗工作总统计表”等四张重要的表格,但电子版制作时因为技术困难而将此表格完全略去了。总之,通过“读秀”获得电子版虽然极其方便,但也使史料出错的机会倍增,研究者需要将电子版与原版对照校核后才能放心使用。 再次,“地方革命历史文件汇集”是按照现在的省域来分编的,但这与历史上省域的划分及党组织的隶属是有相当差别的。故而,研究者必须非常熟悉中共组织史和民国行政区划,才能准确地找到所需文件的归档地。比如,在“地方革命历史文件汇集”中,没有天津文件,北京文件也仅有区区两册。实际上,从1927年5月到1937年7月,北京(1928年6月后更名北平)和天津的党组织都归属中共顺直省委及其后更名的河北省委领导(15),因此北京和天津的革命历史文件都归档在24册河北文件中。山西省没有编辑革命历史文件汇集,这可能是因为山西党组织在第二次国内革命战争时期处境十分艰难,保存下来的文件很少(16)。不过,因为山西党组织从1929年4月到1933年5月归属顺直省委和河北省委领导(17),所以在河北文件中也能找到一些有关山西党组织的文件。又如,1927年6月江苏省委和浙江省委建立前,两地的党组织多数时候都归属上海区执委领导(1924年到1925年初是一个例外时期,此时江浙党组织由中共中央直接领导),所以1927年6月前江苏和浙江的革命历史文件大多数归档在上海文件中;而1927年6月江苏省委成立时又兼上海市委,1930年10月后江苏省委(1930年10月到1931年1月一度改称为“江南省委”)虽然不再兼上海市委,但依然领导上海地方党组织直到1934年11月,所以江苏文件中又存有上海市委和区委的文件(18)。 又次,各地所编的文件厚薄各异,史料价值也高低有别,使用者需要仔细掂量。比如,24册河北文件的史料价值很高,因为它反映的是包括河北、北京(北平)、天津、山西、陕西、河南、宁夏等整个北方地区中共组织的活动状况。28册江苏文件的史料价值也较高,因为它反映了包括江苏、上海、安徽和浙江在内的国民党统治核心区的中共党组织的活动状况。山东虽然在1981年至1987年公开出版了23辑《山东革命历史档案资料选编》,但资料重心在抗战时期,就其收录第一、二次国内革命战争时期史料的前三辑而言,在丰富性上远不如8册山东文件。相比之下,江西文件仅有10册,与江西在第二次国内革命战争时期的地位远不相称。这是因为江西文件所收的主要是赣西南的部分文件,赣北、赣东的革命文件都是另行编辑出版的。在研究江西苏区史时,江西文件必须与《中央革命根据地史料选编》《井冈山革命根据地》《湘赣革命根据地》《湘鄂赣革命根据地》《江西党史资料》《中央革命根据地历史资料文库》等配合使用,合编出江西革命历史文件资料目录,才能窥见江西苏区革命的全貌。福建文件虽然有21册之多,但就其反映苏区时期地位十分重要的闽西的革命状况而言,史料仍嫌单薄,在研究时必须补充以10卷本的《闽西革命史文献资料》。而在使用湘鄂西苏区文件和鄂豫皖苏区文件时,则应补充以《中国工农红军第二方面军战史资料选编》《中国工农红军第四方面军战史资料选编(鄂豫皖时期)》《鄂豫皖革命根据地》等。此外,安徽文件因为印数少等原因,在市面上极其难寻,有如邮票市场上的“筋票”。不过,安徽抗战前的革命文献同时分布在江苏文件、鄂豫皖苏区文件、《中国工农红军第四方面军战史资料选编(鄂豫皖时期)》、《鄂豫皖革命根据地》以及《安徽早期党团组织史料选》等各类文件汇编中,安徽文件本身的史料价值并不太高。 最后,可能也是最重要的问题,现在研究者在使用这些文件时表现出两种比较突出的倾向。一种是按照地域来孤立地使用,即把这些文件仅仅用来研究地方革命史,比如用四川文件来研究四川党组织,用福建文件来研究福建党组织。如果按照这种路径研究下去,研究者固然可以用这366册文件炮制出许许多多的地方革命史论文,但这些高度碎片化的研究或者仅仅如同心圆一般复制出标准版本的中共革命史,或者似瞎子摸象般不识全貌,或者徒有史料而乏史识。另一种是按照专题来综合地使用,比如研究苏区创建时期的武器问题(19)。这种研究方式在综合性上比前一种方式有所进步,但在使用这些不同地方的材料时还存在一定的随意性。上文已谈到,这套文件的一个价值在于推进地方史的研究。然而,如果真的只把地方史当作地方史去研究,那就会使研究的旨趣黯然失色。以结合历史学与人类学著称的“华南学派”之所以能够获得学界认同,恰恰在于他们所做的地方史中有总体史的关怀,他们通过区域史的研究旨在“在历史中寻找中国”(20)。同样,从事革命史研究的学者也应“志存高远”,带着总体史的问题关怀进入地方史研究。这就要求研究者更加审慎地来使用这批珍贵的史料:一种研究路径是依然可以某个地域的个案材料为基础,但需要在总体的“问题意识”、研究对象的选择以及各层级各类型史料的综合运用上有更复杂的考虑;另外一种研究路径是利用若干真正适合比较研究的个案材料,根据研究主题对这些个案开展微观比较历史分析(21);还有一种研究路径是在收集齐所有的“地方革命历史文件汇集”后,进行某种横贯性的系统研究,尤其是利用量化历史分析技术,对苏区革命史、根据地史、白区革命史等问题进行大数据的比对分析,以勾勒中共早期革命在地方层面展开的全貌。当然,这也仅仅是笔者的初步设想。如何能够更好地利用这批史料,还需要有识者在研究中共同摸索、共同进步。 注释: ①王明哲:《近十年来中央档案馆编辑出版档案史料的情况》,《党的文献》1989年第5期。 ②唯一的例外是《闽粤赣革命历史文件汇集》,该文件由中央档案馆单独编辑

二、“地方革命历史文件汇集”的重要价值 “地方革命历史文件汇集”的主要内容包括从省到县区各级地方党组织、苏维埃组织、群团组织的通告政纲、公函往来、会议记录、登记表册,有些还汇编了当时的报刊资料,内容十分丰富生动。史料绝大部分来源于中央档案馆,史源可靠。而编者在编辑中均按原件刊印,保留了文件原有的面貌和风格,是研究中共地方党史的第一手文献。这套文件的学术价值主要体现在以下三个方面。 它有助于研究者在中共党史研究中实现从“制度史”到“实践史”的研究推进。传统的党史研究对制度层面的路线、方针和政策较为关注,而对制度的实践和运行则较为忽略。其实,这种情况在中国古代史研究中也有所体现。因此,著名学者邓小南就提倡中国古代史研究应该走向“活”的制度史研究,即从现实出发,注重制度的历史过程,注重制度与组织、制度与人事、中央与地方等诸种关系④。尽管中共制度史的研究深度远不能与中国古代制度史的研究深度相比,因此仍需要继续大力深化,但现在亦亟须同时在制度的实践层面的研究拓展。日本学者高桥伸夫对中共党史的研究率先展现这样一种以实践中的关系为核心的“活”的制度史研究的风貌⑤。在“地方革命历史文件汇集”中,举凡下级报告中的诉苦抱怨、上级巡视中的问题展示、会议记录中的众生百态、各种纠纷矛盾的滋生和化解过程等,都为党史学界开展制度的实践研究提供了最原始、最生动的材料。 它有助于研究者在中共党史研究中实现从“总体史”到“地方史”的研究推进。传统的党史研究大多着力于总体史的书写,地方史常常被看作总体史的缩影。中共领导的地方组织和军队固然受到中央组织与政策层面的直接影响,但各个地方的情况差别甚大,尤其是在战争时期交通万千阻隔,信息严重不畅,革命者来源芜杂,社会生态复杂多变,这就使中共的地方史尤其是根据地史各有其浓厚的地方性特点,如果满足于用“缩影”来理解地方革命史的进程,无疑会严重曲解历史的复杂性。因此,美国斯坦福大学研究中共党史的著名学者范力沛(L.P.Van Slyke)多年前就一直大力倡导“根据地研究”,他培养出的一批学生也正以功力深厚的中共地方史研究见长,甚至被人称为“斯坦福学派”⑥。毋庸置疑,“地方革命历史文件汇集”是中共地方史研究赖以立足的基本史料。 如果说前述两点已多有学者注意到的话⑦,那么还有一点是少有人论及的,即这套史料还有助于研究者在中共党史研究中实现从“流变”到“渊源”的研究推进。无论是国内传统的党史研究还是海外的中共革命史研究,常常聚焦在抗战时期。即使是提倡根据地研究的“斯坦福学派”亦如此,如陈永发研究新四军的华中和华东根据地,贺康玲(Kathleen Hartford)研究八路军的晋察冀根据地,保尔森研究八路军的山东根据地⑧。抗战时期(也可称为“延安时期”)既是中共在政治文化和思想路线成熟起来的时期,也是中共领导的军队茁壮成长以及在统一战线上大放光彩的时期。因此,对许多研究者来说,这一时期是理解中共领导的新民主主义革命取得胜利的关键所在。相对而言,在第二次国内革命战争时期,无论是苏区还是白区,都常常为“左”倾路线所左右,革命力量损失惨重,革命道路艰难曲折。因此,以往关于这段历史时期的相关研究,常常追寻的问题是革命为什么会屡遭失败?然而,这种简单割裂革命的失败和胜利、切割政治路线的幼稚和不成熟的做法,是一种“历史目的论”的表现。史学大师陈寅恪坚信“唐之文治武功,交通西域,佛教遍布,实为世界文明史上,大可研究者”,“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”,然而,他平生最重要的两部学术著作并没有落笔在盛唐或赵宋上,而是倾力研究隋唐制度的渊源和政治的兴替。这大概是因为他把“分析其因子,推论其源流”看作更紧要的事⑨。陈寅恪的治学思想给研究者的一个启示就是,在政治文化的理解上必须先“察其渊源”,而后才能更好地“观其流变”。就此而言,中共早期历史尤其是苏区革命史,对理解中共的政治文化至关重要⑩。而“地方革命历史文件汇集”总计七八千万字的史料,约有一半以上是苏区革命史料,对于党史研究者深入探析中共政治文化的渊源,构筑起了最坚实的学术基础。 三、在利用“地方革命历史文件汇集”中应注意的若干问题 首先,“地方革命历史文件汇集”(11)不能完全替代原始档案的查阅工作。这套史料毕竟是编者在众多的革命史料中挑选出来的。编者对史料的取舍会直接影响研究者对史实复杂性的全面把握。所以,尽管普通研究者几乎没有机会进入中央档案馆,到省级档案馆查档也困难重重,但研究者还是应该尽可能尝试到地方各级档案馆查阅原始档案。 其次,“地方革命历史文件汇集”在编辑过程中因为种种原因会出现一些问题。比如,不少文件没有标明写作的年月日,档案馆的工作人员经过自己的考证后会在文件上标明具体时间(12)。但既然是后人的考证,也就难免会出错。笔者在研究中就发现,江西文件1929年第1卷中的《中共赣西特委给江西省委的报告(1929年5月2日)》与1929年第2卷中的《中共赣西特委关于赣西游击战争与减租抗租斗争等情况给江西省委的报告(1929年9月26日)》的内文略有差别,实际上是同一个文件,但这两个文件版本各有一些错误。综合其他史料可以判断,这个文件的时间不是5月2日而是9月26日,但9月26日版本中“郭、罗、伍等都是负队长秘书干事主要责任的”是错误的,应为5月2日版本中“郭罗汪等都是负队长、指导员、秘书长等重要责任的”(13)。诸如此类的错误在文件中比较多(14),需要特别小心比对。 值得注意的是,由于收集原版的“地方革命历史文件汇集”非常困难或者价格过于昂贵,现在许多研究者已经习惯于通过“读秀”等网络资源获取这些文件的电子版。但“读秀”在制作电子版的过程中又会出现不少新的错误。一种错误是电子版在制作过程中本身产生的错误。比如,“读秀”上的封面标有“陕西革命历史文件1942”,其内文却是“中共中央西北局文件汇集1942”。另一种常见的错误是这些电子版没有书脊,甚至没有封面、扉页和封三,许多文件只标有单位和时间,而缺乏甲种本或乙种本的编号,需要读者自行判断,而在此过程中常常出错。比如,湖南文件电子版能找到甲1—10,也能找到甲12—17和乙种本,却一直没有找到甲11。如果核对原书才会发现,乙种本的书脊编号为11,即甲种本和乙种本在湖南文件中是连续编号的,而不是分别编号的。又如,“读秀”上的封面标有“陕西革命历史文件1941年1”“陕西革命历史文件1941年2”“陕西革命历史文件1941年”三个不同的文件,让人很容易混淆。实际上这三个文件的编号分别为陕西文件甲16、甲17和乙3。此外还有一个更为严重的错误,即陕西文件乙3原书内含了“陕西省党组织清洗工作总统计表”等四张重要的表格,但电子版制作时因为技术困难而将此表格完全略去了。总之,通过“读秀”获得电子版虽然极其方便,但也使史料出错的机会倍增,研究者需要将电子版与原版对照校核后才能放心使用。 再次,“地方革命历史文件汇集”是按照现在的省域来分编的,但这与历史上省域的划分及党组织的隶属是有相当差别的。故而,研究者必须非常熟悉中共组织史和民国行政区划,才能准确地找到所需文件的归档地。比如,在“地方革命历史文件汇集”中,没有天津文件,北京文件也仅有区区两册。实际上,从1927年5月到1937年7月,北京(1928年6月后更名北平)和天津的党组织都归属中共顺直省委及其后更名的河北省委领导(15),因此北京和天津的革命历史文件都归档在24册河北文件中。山西省没有编辑革命历史文件汇集,这可能是因为山西党组织在第二次国内革命战争时期处境十分艰难,保存下来的文件很少(16)。不过,因为山西党组织从1929年4月到1933年5月归属顺直省委和河北省委领导(17),所以在河北文件中也能找到一些有关山西党组织的文件。又如,1927年6月江苏省委和浙江省委建立前,两地的党组织多数时候都归属上海区执委领导(1924年到1925年初是一个例外时期,此时江浙党组织由中共中央直接领导),所以1927年6月前江苏和浙江的革命历史文件大多数归档在上海文件中;而1927年6月江苏省委成立时又兼上海市委,1930年10月后江苏省委(1930年10月到1931年1月一度改称为“江南省委”)虽然不再兼上海市委,但依然领导上海地方党组织直到1934年11月,所以江苏文件中又存有上海市委和区委的文件(18)。 又次,各地所编的文件厚薄各异,史料价值也高低有别,使用者需要仔细掂量。比如,24册河北文件的史料价值很高,因为它反映的是包括河北、北京(北平)、天津、山西、陕西、河南、宁夏等整个北方地区中共组织的活动状况。28册江苏文件的史料价值也较高,因为它反映了包括江苏、上海、安徽和浙江在内的国民党统治核心区的中共党组织的活动状况。山东虽然在1981年至1987年公开出版了23辑《山东革命历史档案资料选编》,但资料重心在抗战时期,就其收录第一、二次国内革命战争时期史料的前三辑而言,在丰富性上远不如8册山东文件。相比之下,江西文件仅有10册,与江西在第二次国内革命战争时期的地位远不相称。这是因为江西文件所收的主要是赣西南的部分文件,赣北、赣东的革命文件都是另行编辑出版的。在研究江西苏区史时,江西文件必须与《中央革命根据地史料选编》《井冈山革命根据地》《湘赣革命根据地》《湘鄂赣革命根据地》《江西党史资料》《中央革命根据地历史资料文库》等配合使用,合编出江西革命历史文件资料目录,才能窥见江西苏区革命的全貌。福建文件虽然有21册之多,但就其反映苏区时期地位十分重要的闽西的革命状况而言,史料仍嫌单薄,在研究时必须补充以10卷本的《闽西革命史文献资料》。而在使用湘鄂西苏区文件和鄂豫皖苏区文件时,则应补充以《中国工农红军第二方面军战史资料选编》《中国工农红军第四方面军战史资料选编(鄂豫皖时期)》《鄂豫皖革命根据地》等。此外,安徽文件因为印数少等原因,在市面上极其难寻,有如邮票市场上的“筋票”。不过,安徽抗战前的革命文献同时分布在江苏文件、鄂豫皖苏区文件、《中国工农红军第四方面军战史资料选编(鄂豫皖时期)》、《鄂豫皖革命根据地》以及《安徽早期党团组织史料选》等各类文件汇编中,安徽文件本身的史料价值并不太高。 最后,可能也是最重要的问题,现在研究者在使用这些文件时表现出两种比较突出的倾向。一种是按照地域来孤立地使用,即把这些文件仅仅用来研究地方革命史,比如用四川文件来研究四川党组织,用福建文件来研究福建党组织。如果按照这种路径研究下去,研究者固然可以用这366册文件炮制出许许多多的地方革命史论文,但这些高度碎片化的研究或者仅仅如同心圆一般复制出标准版本的中共革命史,或者似瞎子摸象般不识全貌,或者徒有史料而乏史识。另一种是按照专题来综合地使用,比如研究苏区创建时期的武器问题(19)。这种研究方式在综合性上比前一种方式有所进步,但在使用这些不同地方的材料时还存在一定的随意性。上文已谈到,这套文件的一个价值在于推进地方史的研究。然而,如果真的只把地方史当作地方史去研究,那就会使研究的旨趣黯然失色。以结合历史学与人类学著称的“华南学派”之所以能够获得学界认同,恰恰在于他们所做的地方史中有总体史的关怀,他们通过区域史的研究旨在“在历史中寻找中国”(20)。同样,从事革命史研究的学者也应“志存高远”,带着总体史的问题关怀进入地方史研究。这就要求研究者更加审慎地来使用这批珍贵的史料:一种研究路径是依然可以某个地域的个案材料为基础,但需要在总体的“问题意识”、研究对象的选择以及各层级各类型史料的综合运用上有更复杂的考虑;另外一种研究路径是利用若干真正适合比较研究的个案材料,根据研究主题对这些个案开展微观比较历史分析(21);还有一种研究路径是在收集齐所有的“地方革命历史文件汇集”后,进行某种横贯性的系统研究,尤其是利用量化历史分析技术,对苏区革命史、根据地史、白区革命史等问题进行大数据的比对分析,以勾勒中共早期革命在地方层面展开的全貌。当然,这也仅仅是笔者的初步设想。如何能够更好地利用这批史料,还需要有识者在研究中共同摸索、共同进步。 注释: ①王明哲:《近十年来中央档案馆编辑出版档案史料的情况》,《党的文献》1989年第5期。 ②唯一的例外是《闽粤赣革命历史文件汇集》,该文件由中央档案馆单独编辑