1951年7、8月间,周作人在《亦报》上开设“百草园”专栏,为此写作了95篇、每篇约六七百字的文章,回忆百草园“及其周围”①。不久,这组文章被周作人称作“‘百草园’杂记”②,收入以“鲁迅研究资料”③为定位的《鲁迅的故家》,成为占全书一半以上篇幅的第一部分。从专栏标题到写作缘起,周作人明言“百草园”杂记的写作与鲁迅《从百草园到三味书屋》有着直接关联。在他看来,“《从百草园到三味书屋》这篇文章篇幅不长,可是内容很丰富,解说起来须要几倍长的字数才成”④。于是,“百草园”杂记的一项重要内容,便是“解说”《从百草园到三味书屋》,对其进行逐句笺注。 在当时,这组文章就被认为是提供了“最难获得的”鲁迅早年生平资料,对鲁迅研究来说其价值“弥足珍贵”⑤,而读者为深入理解《朝花夕拾》而参阅《鲁迅的故家》并“得益匪浅”的,亦不乏其人⑥。 周作人与《从百草园到三味书屋》有着很深的渊源。如笔者曾撰文探讨,周作人1906年的文言作品《秋草闲吟序》对白话散文经典《从百草园到三味书屋》的写作起过不可忽视的作用,鲁迅是在受《秋草闲吟序》的影响并在对其进行趋避的过程中创作了《从百草园到三味书屋》,而周作人“秋草园”意象中的家族变迁等历史内涵则构成了“百草园”文本背后的丰厚容量⑦。 《百草园到三味书屋》发表后的二十多年间,周作人早已熟读了这篇与自己早年旧作有着明显对话意图的文章⑧,并在1940年代的“桑下丛谈”、《儿童杂事诗》中以自己的特定视角回首故乡、童年,与鲁迅文章形成呼应。而到了1951年,时值鲁迅逝世十五周年,周作人更以洋洋洒洒七万多字的篇幅对二人共同记忆与早年经验进行系统整理与集中表述。 作为周氏兄弟“百草园”书写历程的最早发起者,周作人的“百草园”杂记重新赋予了《从百草园到三味书屋》以鲁迅早年生活纲领性文本的重要意义。由于周作人的“解说”,这篇耳熟能详的“老课文”被重新激活、呈现出可供深入阐发的新空间。在鲁迅“百草园”文学世界的旁侧,周作人以其无可替代的特定身份呈现出另一方同样意味深长的“百草园”。在汗牛充栋的古代典籍中,注解分量超过文本、乃至自成一格、独具价值的情形比比皆是;而两千多字的鲁迅散文与七万多字的周作人杂记之间也构成了一种“镜像式”的互文关系,后者包含的丰富信息值得细究。 需要明确的是,周氏兄弟笔下的“百草园”含义并不相同:鲁迅的“百草园”仅指周家新台门的后园,而周作人的“百草园”则将周家三台门(新台门、老台门、过桥台门)、以及台门附近“鲁迅故家所在的街坊邻里”⑨都囊括进来,鲁迅故家的人物事迹与日常生活情境得以被纳入其间予以详述,其中当然也包含了与新台门相隔“一箭之路”的三味书屋,在空间上大大拓展了鲁迅“百草园”的范围。与此同时,在时间上,“从百革园到三味书屋”⑩在周作人的叙述中,也成为“鲁迅的早年”/家居时代的代名词。本文拟从时间刻度与空间拓展两个层面探讨周作人这番对“百草园”的“解说”。 一、“百草园”的时间刻度 在《从百草园到三味书屋》中,“百草园”与“三味书屋”被描绘为鲁迅早年生活的两大时段:“百草园”象征着儿童时代的“乐园”,而“三味书屋”则意味着鲁迅被送入全城“最严厉的书塾”,从而告别童年。倘若将“百草园”与“三味书屋”还原为鲁迅生平经历,会发现鲁迅进入“三味书屋”的时间是“光绪壬辰(1892)年”(11),次年即癸巳(1893)年祖父科场案发,家中便“遇着了风暴”(12)。正如周作人所强调的,“光绪癸巳年,这一年很重要,因为在鲁迅的生活中是一个重大关键”(13),作为“从百草园到三味书屋”分界线的“癸巳年”在鲁迅早年生平中具有重要意义。 根据《鲁迅的故家·第一分百草园》中事件出现的年份,可以统计出一份周作人“百草园”叙述的时间表:

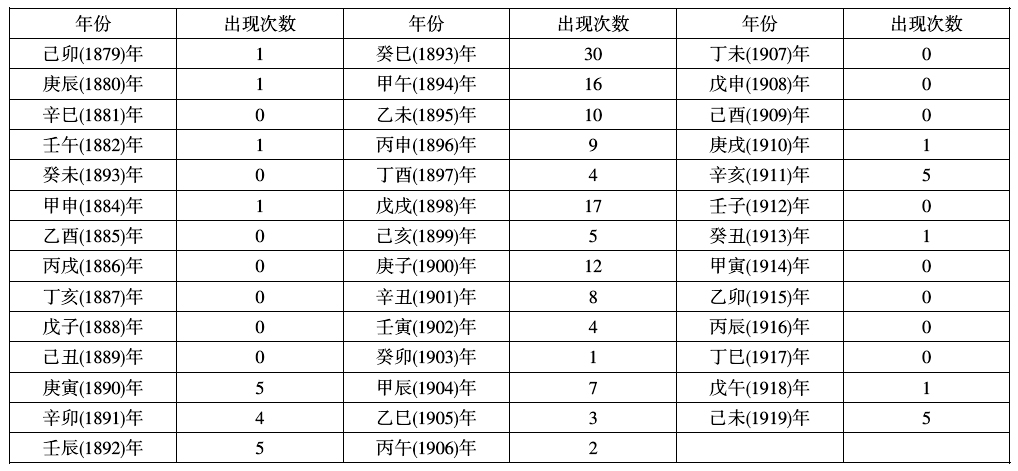

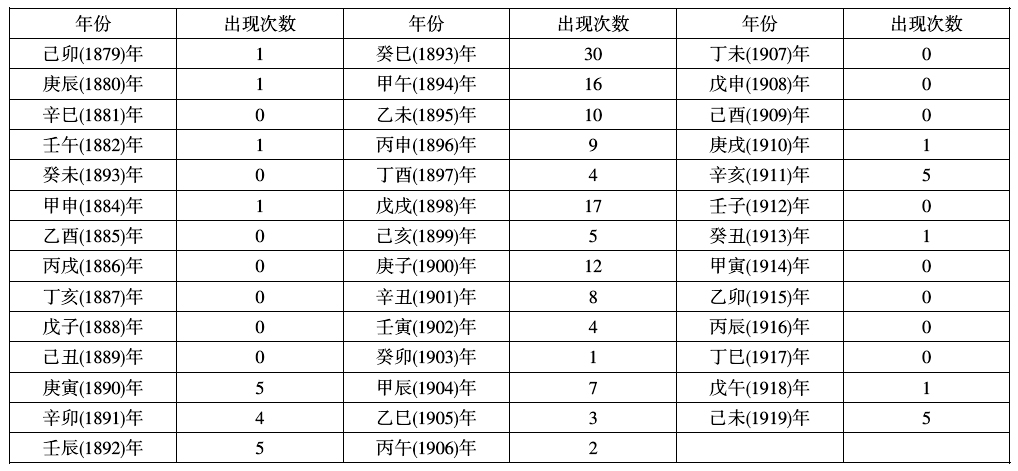

表面上看来,“百草园”杂记的主人公是鲁迅。表格显示出鲁迅的诞生年(1881,辛巳)基本上被设置为“百草园”杂记的叙述起点。更准确地说,鲁迅诞生前约一两年,即“光绪五六年(己卯庚辰)”,外祖父鲁希曾致信亲家周介孚,祝贺其子(也是自己的女婿)周伯宜入泮的贺信成为与鲁迅密切相关的生平事件的起点(14)。而《从百草园到三味书屋》开篇所言“现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年”(15),新台门的出售使得“民国八年”(1919)成为“百草园”杂记中涉及事件的最末一年。周作人的“百草园”叙述紧紧围绕鲁迅的生平和文本展开,这一点似乎毋庸置疑。 然而再做深究,则会发现“百草园”杂记明显还有另一位主角:周作人。“百草园”杂记的叙述终点基本上是丙午(1906)年,这一年周作人去往日本留学,此后只有个别具有特殊重要性的年份(如辛亥、民国八年)有事件记载,其他年份均呈现为空白状态。周作人以“自我”与“百草园”相遇终止来结束对鲁迅“百草园”的“解说”。由此可见周作人叙述中的“自我”视角实则颇具探究的必要。 当时年66岁的周作人写作“百草园”杂记时,正值辛卯(1951)年。在“百草园”杂记中,庚寅、辛卯(即1890-1891年)(16)是事件记载逐渐变多的年份的开始(17)。从“百草园”事件记载的开端直至周作人动笔追述“百草园”,刚好相隔六十年时间,这几乎涵盖了解说者一生的长度,他于一个甲子之后的另一个辛卯年追忆六十年以前的“百草园”,对“园”的叙述成为回溯个体生命的别样讲述方式。

表面上看来,“百草园”杂记的主人公是鲁迅。表格显示出鲁迅的诞生年(1881,辛巳)基本上被设置为“百草园”杂记的叙述起点。更准确地说,鲁迅诞生前约一两年,即“光绪五六年(己卯庚辰)”,外祖父鲁希曾致信亲家周介孚,祝贺其子(也是自己的女婿)周伯宜入泮的贺信成为与鲁迅密切相关的生平事件的起点(14)。而《从百草园到三味书屋》开篇所言“现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年”(15),新台门的出售使得“民国八年”(1919)成为“百草园”杂记中涉及事件的最末一年。周作人的“百草园”叙述紧紧围绕鲁迅的生平和文本展开,这一点似乎毋庸置疑。 然而再做深究,则会发现“百草园”杂记明显还有另一位主角:周作人。“百草园”杂记的叙述终点基本上是丙午(1906)年,这一年周作人去往日本留学,此后只有个别具有特殊重要性的年份(如辛亥、民国八年)有事件记载,其他年份均呈现为空白状态。周作人以“自我”与“百草园”相遇终止来结束对鲁迅“百草园”的“解说”。由此可见周作人叙述中的“自我”视角实则颇具探究的必要。 当时年66岁的周作人写作“百草园”杂记时,正值辛卯(1951)年。在“百草园”杂记中,庚寅、辛卯(即1890-1891年)(16)是事件记载逐渐变多的年份的开始(17)。从“百草园”事件记载的开端直至周作人动笔追述“百草园”,刚好相隔六十年时间,这几乎涵盖了解说者一生的长度,他于一个甲子之后的另一个辛卯年追忆六十年以前的“百草园”,对“园”的叙述成为回溯个体生命的别样讲述方式。

表面上看来,“百草园”杂记的主人公是鲁迅。表格显示出鲁迅的诞生年(1881,辛巳)基本上被设置为“百草园”杂记的叙述起点。更准确地说,鲁迅诞生前约一两年,即“光绪五六年(己卯庚辰)”,外祖父鲁希曾致信亲家周介孚,祝贺其子(也是自己的女婿)周伯宜入泮的贺信成为与鲁迅密切相关的生平事件的起点(14)。而《从百草园到三味书屋》开篇所言“现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年”(15),新台门的出售使得“民国八年”(1919)成为“百草园”杂记中涉及事件的最末一年。周作人的“百草园”叙述紧紧围绕鲁迅的生平和文本展开,这一点似乎毋庸置疑。 然而再做深究,则会发现“百草园”杂记明显还有另一位主角:周作人。“百草园”杂记的叙述终点基本上是丙午(1906)年,这一年周作人去往日本留学,此后只有个别具有特殊重要性的年份(如辛亥、民国八年)有事件记载,其他年份均呈现为空白状态。周作人以“自我”与“百草园”相遇终止来结束对鲁迅“百草园”的“解说”。由此可见周作人叙述中的“自我”视角实则颇具探究的必要。 当时年66岁的周作人写作“百草园”杂记时,正值辛卯(1951)年。在“百草园”杂记中,庚寅、辛卯(即1890-1891年)(16)是事件记载逐渐变多的年份的开始(17)。从“百草园”事件记载的开端直至周作人动笔追述“百草园”,刚好相隔六十年时间,这几乎涵盖了解说者一生的长度,他于一个甲子之后的另一个辛卯年追忆六十年以前的“百草园”,对“园”的叙述成为回溯个体生命的别样讲述方式。