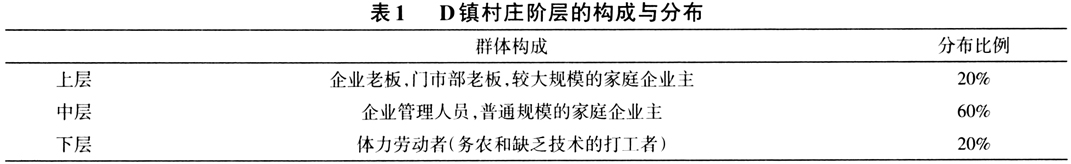

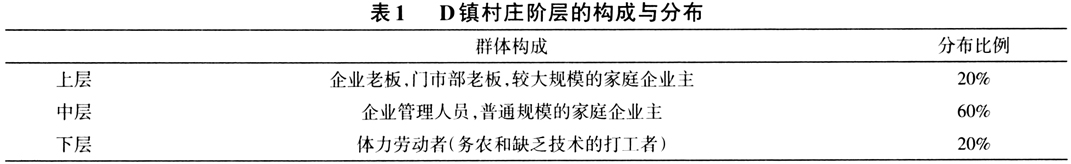

一、问题缘起 随着现代性的逐渐涌入,中国农村社会正经历着千年未有之大变局。均质化的小农经济逐渐解体,村庄内部经济分化程度逐渐加深。尤其是中国东部沿海发达地区的农村,依托优越的市场区位条件,当地村庄深度嵌入市场体系,农民与市场的经济关联和村庄内部的经济分化成为当地乡村社会的重要特征。阶层关系逐渐成为农村血缘关系和地缘关系之外的重要关系维度,阶层则日益成为理解农村社会性质和透视农村社会变迁的重要概念。 (一)阶层研究的“分配论”与“关系论” 在新时期,“利益关系市场化”和“社会结构阶层化”构成社会群体矛盾的基本特征(李路路,2012)。市场化与阶层化具有密切关联。受韦伯多元分层理论①的启发,市场能力被视为社会分层建构的重要原则(Giddens,1973)。市场能力的分化主要体现为占有资源能力和水平的分化。因此,资源在社会成员中不平等分布的量化特征产生了社会等级的差异。比较典型的是陆学艺建构的阶层分化的多元分类架构(陆学艺,2002)。基于市场能力的社会分层更多归结为个人特征的差异性,即掌握市场机会的概率(许嘉猷,1986)。与此不同,阶级的视野强调从关系出发解释社会的不平等,且倡导重回马克思的传统(仇立平、顾辉,2007;沈原,2006)。在马克思的理论传统中,阶级源于生产关系(尤其是财产关系)中的不平等,进而体现为雇佣与被雇佣、剥削与被剥削、统治与被统治的不平等关系。 李路路(1999)将上述两种研究取向分别称之为“分配论”和“关系论”,且认为二者虽然存在本质差异,但均指向“社会地位”的社会学意义。在抽象的意义上,阶层和阶级实际上都可以是“关系性”概念(冯仕政,2008;李路路,2002)。因此,当一项研究关注到了阶层之间关系的性质和状态,就不可能只注意到阶层间的市场性关系,而忽略阶层间的统治性关系(杨华,2013a)。作为关系性概念,阶层结构的分析思路强调的是不同社会位置之间的关系,而不是资源占有量上的差异(李路路,2005)。沿着这一思路,一些学者不仅在宏观层面讨论了阶层结构再生产的社会机制(吴晓刚,2016),而且从微观层面的劳动过程(潘毅等,2010)、组织结构(李路路,2012)等进一步揭示阶层意识的形成过程和阶层结构的塑造逻辑。 (二)在熟人社会中激活阶层 本文基于浙东农村的田野调研经验,探讨经济高度分化背景下的村庄阶层结构的生成机制。以既有的阶层研究为基础,本文试图回到乡村熟人社会的微观语境中理解阶层生产和阶层秩序。一般而言,农村阶层研究往往强调阶层化机制对于乡村社会的影响,村庄主要是承受阶层“切割效应”的社会空间,进而成为阶层化和市场化等力量改造的对象。然而,如果进入乡村社会的微观场域,熟人社会的秩序机制亦是阶层结构化的重要载体。杨华对农村阶层关系的研究揭示了农村阶层关系的复杂性,并基于农民分化程度建构了一套理解当前中国农村阶层关系的基本思路和初步框架(杨华,2013b;2014a)。熟人社会赋予了农村阶层以本土色彩,使其既不同于西方的阶层概念,也不同于中国城市的阶层样态(杨华,2014b)。在熟人社会中激活阶层研究,就是要改变“只见阶层不见村庄”的农村阶层研究路径,推进对转型期中国农村社会的认识。 对于东部发达地区的村庄而言,市场和村庄共同定义了农民的生活机遇结构。农民的本地市场化路径维系了熟人社会的基本形态,村庄依然是人们日常生活的基本场域。农民市场能力的差异直接转化为熟人社会场域中主体资源占有的分化。在这个意义上,市场中的经济分化与村庄中的社会确认实际上构成了两个前后相继的环节。在熟人社会中激活阶层研究,需沿着机制分析的路径展现微观场域中的阶层生产的动力学机制,回答“阶层秩序如何可能”这一基本命题。作为阶层生产的场域,熟人社会既塑造了阶层生产的路径,同时,阶层的结构化过程改变了熟人社会的秩序机制,熟人社会逐渐走向半熟人社会。 二、阶层分化的经验呈现 本文的经验主要来自于浙江省东部D镇多个村庄的田野调研②。D镇经济高度发达,自20世纪70年代后期开始,当地逐渐形成以五金水暖产业为基础的产业集群。D镇下辖17个行政村和6个社区。D镇本地人口6万,外来人口5万。D镇的经济发展深度嵌入市场,形成了以家庭工业为基础的经济发展模式。在本地工业化和市场化模式下,农民与土地的关联虽然弱化,但利益在村、关系在村和生活在村的基本格局维系了农民与村庄的紧密关联,村庄社会仍然呈现为熟人社会的面貌。在村庄发展过程中,农民之间的经济分化程度随之逐渐加剧,村庄中逐渐形成较为明显的上层、中层、下层之分化。上层主要是开办企业,或经营门市部,属于村庄中的“老板群体”,其年收入一般在百万元以上;中层主要在本地的工厂和企业从事管理工作,也有一部分是规模较小的家庭作坊主,其年收入在50万元左右。中层在经济上依附于上层,表现为劳动雇佣和行业依附;下层则属于村庄中的贫弱阶层,他们主要依靠体力在本地工厂打工获得不高的经济收入,年收入一般在10万元以下。因而,上层是村庄中的富人群体,下层则是村庄中的贫弱者,构成村庄的底层,中层则居于上层和下层之间,属于村庄中的主体,其内部也可以进一步分离出中上层和中下层,中层面临着向上流动和向下滑落的双重可能性。D镇各村的阶层结构大体如表1所示。

经济分化是理解当地乡村社会的底色,熟人社会中的经济分化进一步展现了阶层分化的社会学效应,形成消费、婚姻、空间和闲暇等不同维度的社会分化。第一,消费分化。阶层分化最直接地体现为消费分化,并表现为物质消费和仪式消费中的竞争性消费。物质性消费主要体现在诸如汽车、住房等方面。汽车、住房的档次很大程度上构成了阶层地位的重要标志。仪式消费主要体现为人情消费,酒席的规模、档次也成为阶层地位的重要标志。因此,消费分化是村庄经济分化的直接反映。第二,婚姻分化。婚姻分化主要通过高额的彩礼和嫁妆体现。上层通过高额彩礼和高额嫁妆维持了相对封闭的婚姻网络,形成了“门当户对”的婚姻标准。中层紧随其后,而下层家庭如果无法支付高额彩礼,只能选择外地女性资源,同时,如果难以承受高额的嫁妆,则只有沦为“剩女”,“嫁不起女儿”成为下层的普遍忧虑。第三,空间分化。空间分化主要体现为不同阶层居住空间的相对分离。本地市场化导致D镇宅基地资源普遍稀缺,形成了宅基地市场化的初始分配方式。因此,阶层之间的经济分化转化为宅基地取得能力的差异,导致宅基地资源配置的不均衡,普遍形成拥挤狭小的“穷人区”和宽阔敞亮的“富人区”。第四,闲暇分化。闲暇分化主要通过妇女的生态体现。上层妇女不仅可以成为全职的家庭主妇,而且还可以通过逛街、舞蹈、念佛等方式消费闲暇。中层在较大的竞争压力下形成的家庭劳动力充分动员模式压缩了女性消遣性闲暇的空间。下层则迫于生活的压力将女性闲暇压缩到极致。闲暇分化本质上体现为闲暇社会性程度的差异(从上层闲暇的社会性到下层闲暇的个体化,构成了一个连续统),进而反映了不同阶层生活趣味的区隔化。

经济分化是理解当地乡村社会的底色,熟人社会中的经济分化进一步展现了阶层分化的社会学效应,形成消费、婚姻、空间和闲暇等不同维度的社会分化。第一,消费分化。阶层分化最直接地体现为消费分化,并表现为物质消费和仪式消费中的竞争性消费。物质性消费主要体现在诸如汽车、住房等方面。汽车、住房的档次很大程度上构成了阶层地位的重要标志。仪式消费主要体现为人情消费,酒席的规模、档次也成为阶层地位的重要标志。因此,消费分化是村庄经济分化的直接反映。第二,婚姻分化。婚姻分化主要通过高额的彩礼和嫁妆体现。上层通过高额彩礼和高额嫁妆维持了相对封闭的婚姻网络,形成了“门当户对”的婚姻标准。中层紧随其后,而下层家庭如果无法支付高额彩礼,只能选择外地女性资源,同时,如果难以承受高额的嫁妆,则只有沦为“剩女”,“嫁不起女儿”成为下层的普遍忧虑。第三,空间分化。空间分化主要体现为不同阶层居住空间的相对分离。本地市场化导致D镇宅基地资源普遍稀缺,形成了宅基地市场化的初始分配方式。因此,阶层之间的经济分化转化为宅基地取得能力的差异,导致宅基地资源配置的不均衡,普遍形成拥挤狭小的“穷人区”和宽阔敞亮的“富人区”。第四,闲暇分化。闲暇分化主要通过妇女的生态体现。上层妇女不仅可以成为全职的家庭主妇,而且还可以通过逛街、舞蹈、念佛等方式消费闲暇。中层在较大的竞争压力下形成的家庭劳动力充分动员模式压缩了女性消遣性闲暇的空间。下层则迫于生活的压力将女性闲暇压缩到极致。闲暇分化本质上体现为闲暇社会性程度的差异(从上层闲暇的社会性到下层闲暇的个体化,构成了一个连续统),进而反映了不同阶层生活趣味的区隔化。

经济分化是理解当地乡村社会的底色,熟人社会中的经济分化进一步展现了阶层分化的社会学效应,形成消费、婚姻、空间和闲暇等不同维度的社会分化。第一,消费分化。阶层分化最直接地体现为消费分化,并表现为物质消费和仪式消费中的竞争性消费。物质性消费主要体现在诸如汽车、住房等方面。汽车、住房的档次很大程度上构成了阶层地位的重要标志。仪式消费主要体现为人情消费,酒席的规模、档次也成为阶层地位的重要标志。因此,消费分化是村庄经济分化的直接反映。第二,婚姻分化。婚姻分化主要通过高额的彩礼和嫁妆体现。上层通过高额彩礼和高额嫁妆维持了相对封闭的婚姻网络,形成了“门当户对”的婚姻标准。中层紧随其后,而下层家庭如果无法支付高额彩礼,只能选择外地女性资源,同时,如果难以承受高额的嫁妆,则只有沦为“剩女”,“嫁不起女儿”成为下层的普遍忧虑。第三,空间分化。空间分化主要体现为不同阶层居住空间的相对分离。本地市场化导致D镇宅基地资源普遍稀缺,形成了宅基地市场化的初始分配方式。因此,阶层之间的经济分化转化为宅基地取得能力的差异,导致宅基地资源配置的不均衡,普遍形成拥挤狭小的“穷人区”和宽阔敞亮的“富人区”。第四,闲暇分化。闲暇分化主要通过妇女的生态体现。上层妇女不仅可以成为全职的家庭主妇,而且还可以通过逛街、舞蹈、念佛等方式消费闲暇。中层在较大的竞争压力下形成的家庭劳动力充分动员模式压缩了女性消遣性闲暇的空间。下层则迫于生活的压力将女性闲暇压缩到极致。闲暇分化本质上体现为闲暇社会性程度的差异(从上层闲暇的社会性到下层闲暇的个体化,构成了一个连续统),进而反映了不同阶层生活趣味的区隔化。