云南省图书馆机构用户,欢迎您!

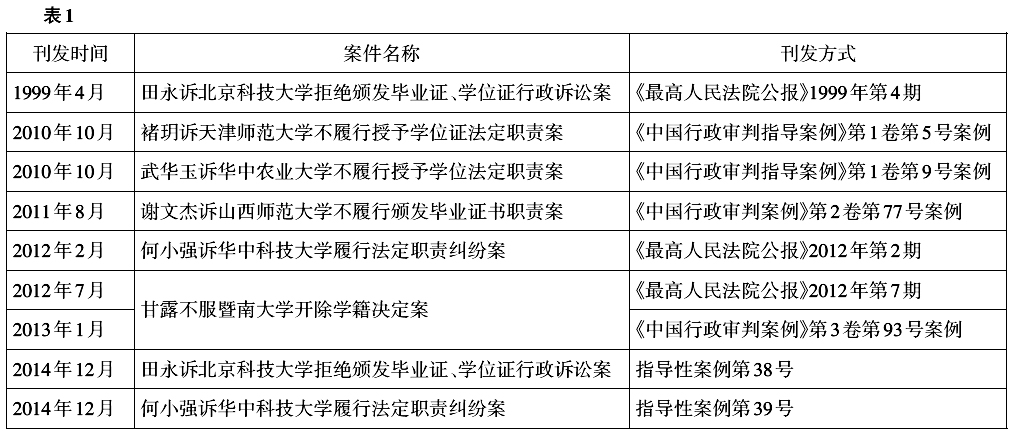

(二)关键的变化:“不违反”法规范要求与一元规范结构论的走向 1.沿袭与差异的出现 “褚玥案”判决在判断校规的属性方面,则与“田永案”判决有着微妙差异。 在授予学位的行政权与校规之间的关系方面,判决将依据“高校自主权”制定的违反考试作弊的校规内容成为学位授予的要件事项,纳入了行政权的内容之中,转化成为“介入性校规”的内容。但相关理由并没有阐述清晰。 2.关键性定位的转变 与前例相比,“武华玉案”判决则较为清楚地表述了这种转变,其判断思路如下。其一,“上位法”概念的出现及其定位。该判决将《学位暂行条例实施办法》定位为上位法,将此条为根据设定了学位授予方面要件的校规,成为其下位法,从而将这些校规便变为“介入性校规”。其二,被授权裁量中的“自主权”。由于该判决认为属于高校的自主权范围的有关学位授予要件的内容,须以《学位条例暂行实施办法》为根据。因此相应的“自主权”就成为由法规范授予的,在设定学位授予要件方面的裁量权,校规与法规范之间“不相抵触”的关系,便成为被授予的要件设定方面的自由。其三,司法判断的“一元校规体系论”。该判决将高校自主领域的事项纳入到行政权的范围之内,使司法的基本立场从“田永案”判决确立的“二元校规体系论”走向了只有“介入性校规”的“一元规范结构论”。 三、判例的到达点 (一)“一元校规体系论”的延续 “武华玉案”判决之后,其 “一元规范结构论” 司法判断方式在后续判例中得以延续,如“谢文杰案”、“何小强案”判决等。 (二)“二元规范结构论”的再现 2012年7月的“甘露案”判决再现了 “二元规范结构论”。 该判决将“介入性校规”可制定的范围,严格限定在了法规范设定行政行为要件的范围之内,而“自主性校规”的事项,则不能进入“介入性校规”的范围之内予以解释,即法规范内容具体化的校规属于“介入性校规”,而针对课程考核的规定,应该属于“自主性校规”,后者不能替代或进入前者的范围之内。这样的司法判断逻辑框架显示了该判决再次将“自主性校规”与“介入性校规”置于并行的状态。

(二)关键的变化:“不违反”法规范要求与一元规范结构论的走向 1.沿袭与差异的出现 “褚玥案”判决在判断校规的属性方面,则与“田永案”判决有着微妙差异。 在授予学位的行政权与校规之间的关系方面,判决将依据“高校自主权”制定的违反考试作弊的校规内容成为学位授予的要件事项,纳入了行政权的内容之中,转化成为“介入性校规”的内容。但相关理由并没有阐述清晰。 2.关键性定位的转变 与前例相比,“武华玉案”判决则较为清楚地表述了这种转变,其判断思路如下。其一,“上位法”概念的出现及其定位。该判决将《学位暂行条例实施办法》定位为上位法,将此条为根据设定了学位授予方面要件的校规,成为其下位法,从而将这些校规便变为“介入性校规”。其二,被授权裁量中的“自主权”。由于该判决认为属于高校的自主权范围的有关学位授予要件的内容,须以《学位条例暂行实施办法》为根据。因此相应的“自主权”就成为由法规范授予的,在设定学位授予要件方面的裁量权,校规与法规范之间“不相抵触”的关系,便成为被授予的要件设定方面的自由。其三,司法判断的“一元校规体系论”。该判决将高校自主领域的事项纳入到行政权的范围之内,使司法的基本立场从“田永案”判决确立的“二元校规体系论”走向了只有“介入性校规”的“一元规范结构论”。 三、判例的到达点 (一)“一元校规体系论”的延续 “武华玉案”判决之后,其 “一元规范结构论” 司法判断方式在后续判例中得以延续,如“谢文杰案”、“何小强案”判决等。 (二)“二元规范结构论”的再现 2012年7月的“甘露案”判决再现了 “二元规范结构论”。 该判决将“介入性校规”可制定的范围,严格限定在了法规范设定行政行为要件的范围之内,而“自主性校规”的事项,则不能进入“介入性校规”的范围之内予以解释,即法规范内容具体化的校规属于“介入性校规”,而针对课程考核的规定,应该属于“自主性校规”,后者不能替代或进入前者的范围之内。这样的司法判断逻辑框架显示了该判决再次将“自主性校规”与“介入性校规”置于并行的状态。