云南省图书馆机构用户,欢迎您!

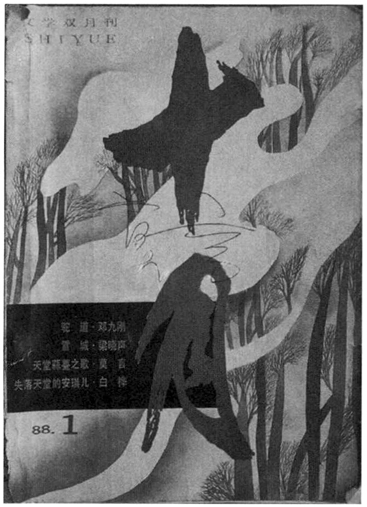

《天堂蒜薹之歌》最初发表于《十月》1988年第1期 小说家总是想远离政治,小说却自己逼近了政治。小说家总是想关心“人的命运”,却忘了关心自己的命运。(第329页) 捏造或戏仿领袖语录,在语言狂欢的先锋文学时代已不是什么禁忌,这是对历史的反讽。对过去的政治话语方式的征用,也是对曾经的现实主义文学的不满。但现实对形式的反叛却以“爆炸”的方式扑面而来,强行突破了先锋文艺的形式圈套。在“序言”中,莫言将文学与现实的联系理解为政治与小说的悲剧关系,也将因受现实干扰而导致与非现实的创作计划背道而驰视为“职业性悲剧”。意味深长的是,把莫言逼近“现实”,或者说促使他转而来关心“自己命运”的,恰恰是“蒜薹事件”中他四叔的惨死。 在“序言”中,我们可察觉到几种声音、力量相互碰撞:虚构的权力的声音、来自同辈的纯文学观念的声音、现实的声音,以及作家原创作计划的声音,都对《天堂蒜薹之歌》的诞生产生了重要影响。这使得《天堂蒜薹之歌》一改“红高粱家族”中浓烈狂野的风格,成为莫言作品中的“异类”②。那流淌在“我爷爷”“我奶奶”血管里的快意恩仇(或“原始生命力”)被压抑住了——作者自己也说,《天堂蒜薹之歌》针对的现实事件是一个“极具爆炸性的事件”(第330页)。但因为作家的犹疑困惑、自我规训,呈现在作品中的风格却依然是压抑、苦闷、阴暗的。为什么在处理现实问题时,作家还要看顾这么多的声音呢?为什么作家要对自己的作家身份和文学理念做如此多的说明呢?为什么中国农民在“家族史”中的形象是野性而有力的,到了现实中却又是压抑而软弱的呢?笔者将通过对《天堂蒜薹之歌》中多种声音的细读,探讨中国小说在八九十年代之交所面临的困局。 已有论者不断强调20世纪中国被抽走了最后一个十年,变成了“短20世纪”③,在这个短暂世纪的末尾,作家们学会了利用文学“重写历史”,凡是对当时而言过去了的革命岁月都在重写的范围内。这些被称为“新历史主义”④的作品,大部分成了当代文学的“经典”。这些所谓“经典”开启了解读革命中国的新方式,因此,考察作家在这种大势所趋之下不得不直面的“现实”——这些尚未被新历史主义解构的文学经验,便成为我们接受和分析这些新历史主义文学经典的必要参照。为此,笔者把对《天堂蒜薹之歌》的解读当做补足“短20世纪”的延长线,并试图通过这条“辅助线”,解开20世纪之“短”的历史之谜。 一、为什么要改动数字? 1987年7月20日,山东省委机关报《大众日报》头版刊发了中共临沂地委就两个月前发生在苍山县蒜薹种植户冲击县政府事件的官方处理结果:撤销县长、县委副书记的职务,县委书记停职检查。同版刊发的还有对该事件的“述评”《苍山“蒜薹事件”的反思》和“社论”《应当汲取的教训》。小说《天堂蒜薹之歌》的创作素材即来自于这份报纸。在演绎完整个故事之后,小说结尾的第二十一章用作品中的“记者”奉送给读者的一份报纸,几乎原文附录/复制了《大众日报》这一版中的三篇文章,只是报纸的名字变成了《群众日报》。详细对比报纸和小说,我们会发现,除了地点苍山换成了“天堂”之外,主要的几处差别都体现在数字上。笔者将这些差别列举如下: [蒜薹的政府收购价格变化]《大众日报》:“开始收购价格每公斤高达8角到1元,严重滞销时却下降到一角钱。”《天堂蒜薹之歌》:“开始收购价格每公斤高达一元至一元二角,严重滞销时则下降到每公斤一角,甚至六分、四分钱。”

《天堂蒜薹之歌》最初发表于《十月》1988年第1期 小说家总是想远离政治,小说却自己逼近了政治。小说家总是想关心“人的命运”,却忘了关心自己的命运。(第329页) 捏造或戏仿领袖语录,在语言狂欢的先锋文学时代已不是什么禁忌,这是对历史的反讽。对过去的政治话语方式的征用,也是对曾经的现实主义文学的不满。但现实对形式的反叛却以“爆炸”的方式扑面而来,强行突破了先锋文艺的形式圈套。在“序言”中,莫言将文学与现实的联系理解为政治与小说的悲剧关系,也将因受现实干扰而导致与非现实的创作计划背道而驰视为“职业性悲剧”。意味深长的是,把莫言逼近“现实”,或者说促使他转而来关心“自己命运”的,恰恰是“蒜薹事件”中他四叔的惨死。 在“序言”中,我们可察觉到几种声音、力量相互碰撞:虚构的权力的声音、来自同辈的纯文学观念的声音、现实的声音,以及作家原创作计划的声音,都对《天堂蒜薹之歌》的诞生产生了重要影响。这使得《天堂蒜薹之歌》一改“红高粱家族”中浓烈狂野的风格,成为莫言作品中的“异类”②。那流淌在“我爷爷”“我奶奶”血管里的快意恩仇(或“原始生命力”)被压抑住了——作者自己也说,《天堂蒜薹之歌》针对的现实事件是一个“极具爆炸性的事件”(第330页)。但因为作家的犹疑困惑、自我规训,呈现在作品中的风格却依然是压抑、苦闷、阴暗的。为什么在处理现实问题时,作家还要看顾这么多的声音呢?为什么作家要对自己的作家身份和文学理念做如此多的说明呢?为什么中国农民在“家族史”中的形象是野性而有力的,到了现实中却又是压抑而软弱的呢?笔者将通过对《天堂蒜薹之歌》中多种声音的细读,探讨中国小说在八九十年代之交所面临的困局。 已有论者不断强调20世纪中国被抽走了最后一个十年,变成了“短20世纪”③,在这个短暂世纪的末尾,作家们学会了利用文学“重写历史”,凡是对当时而言过去了的革命岁月都在重写的范围内。这些被称为“新历史主义”④的作品,大部分成了当代文学的“经典”。这些所谓“经典”开启了解读革命中国的新方式,因此,考察作家在这种大势所趋之下不得不直面的“现实”——这些尚未被新历史主义解构的文学经验,便成为我们接受和分析这些新历史主义文学经典的必要参照。为此,笔者把对《天堂蒜薹之歌》的解读当做补足“短20世纪”的延长线,并试图通过这条“辅助线”,解开20世纪之“短”的历史之谜。 一、为什么要改动数字? 1987年7月20日,山东省委机关报《大众日报》头版刊发了中共临沂地委就两个月前发生在苍山县蒜薹种植户冲击县政府事件的官方处理结果:撤销县长、县委副书记的职务,县委书记停职检查。同版刊发的还有对该事件的“述评”《苍山“蒜薹事件”的反思》和“社论”《应当汲取的教训》。小说《天堂蒜薹之歌》的创作素材即来自于这份报纸。在演绎完整个故事之后,小说结尾的第二十一章用作品中的“记者”奉送给读者的一份报纸,几乎原文附录/复制了《大众日报》这一版中的三篇文章,只是报纸的名字变成了《群众日报》。详细对比报纸和小说,我们会发现,除了地点苍山换成了“天堂”之外,主要的几处差别都体现在数字上。笔者将这些差别列举如下: [蒜薹的政府收购价格变化]《大众日报》:“开始收购价格每公斤高达8角到1元,严重滞销时却下降到一角钱。”《天堂蒜薹之歌》:“开始收购价格每公斤高达一元至一元二角,严重滞销时则下降到每公斤一角,甚至六分、四分钱。”