云南省图书馆机构用户,欢迎您!

符号学家罗兰·巴尔特的神话理论,面对的是20世纪中期蓬兴的大众媒介,立足于对法国资本主义意识形态的反思和批判,运用符号学的方法,揭示了法国资产阶级意识形态的炼金术,即借助大众媒介,通过神话化成为全社会共同文化,俘获大众意识的秘密。并指出只有用神话的方式去掠夺神话本身,即将神话神话化,才能解构神话。但巴尔特的神话理论,在涵指系统与元语言系统的关系上,神话与象征的区别上,还有进一步辨析的空间。

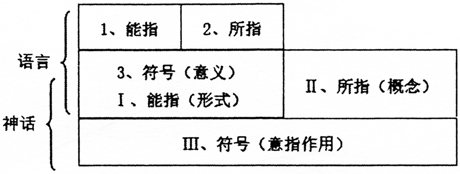

de sémiologie,1964)一书系统建立了巴尔特的符号学体系,推动了符号学作为一门科学的建立。这些符号学思想几乎是和神话理论同时生成的,在一定程度上为神话理论提供了符号体系支撑。 从理论源流看,巴尔特的符号学思想直接继承发展了索绪尔和叶尔姆斯列夫的语言符号理论,从语言学出发的,参照语言符号系统来解析符号;同时又突破语言学的框架,勾连起日常生活中的非语言现象。正如《符号学原理》序言中所说“符号学知识实际上只可能是对语言学知识的一种模仿……这种知识至少在构想中,已经被应用于非语言的对象了”。③ 在索绪尔的符号“能指—所指”二元结构和叶尔姆斯列夫ERC符号体系的基础上,巴尔特提出“能指—所指—符号”的三维模式,他说“我所领会的,完全不是单独地先是一项,尔后另一项,而是将它们联结起来的相互关系,因而有能指、所指和符号。”④在巴尔特看来,符号的能指与所指是两个“纯关系项”。能指是一种中介物,具有质料性(包括声音、物品、形象等),也就是可以被感知的部分。所指就是那些只能通过能指来言说的东西。而两者的联结关系就是符号。“能指—所指—符号”的三维模式是巴尔特符号学思想的基础结构。 叶尔姆斯列夫进一步突破直指符号系统(denotative semiotic),提出了涵指符号系统(connotative semiotics)和元符号系统(metasemiotics)。一个涵指符号系统“它的表达平面由一个外延符号系统的内容平面和表达平面提供”;而一个元符号系统就是“内容平面是一个符号系统的符号系统”。⑤巴尔特继承了叶尔姆斯列夫的二级符号系统思想,意识到符号系统本身也可以变成另一符号系统中的单一成分(能指/所指),由此生成的第二系统相当于是第一系统的引申,两者密切相联但又彼此脱离。这样的二级符号系统可通过两种方式生成,一是由一级符号系统构成二级符号系统的能指,称为涵指(connotation)系统(另有译为“含蓄意指”、“内涵”等);二是一级符号系统构成所指,称为元语言(métalangage)系统。两个系统呈现镜像对称结构。巴尔特的神话理论就建立在二级符号系统的基础之上。 二、神话:二级符号系统 《神话学》1970版的序言中写道“本书有一套双重理论架构:一方面是以所谓大众文化的语言工具作为意识形态的批评;另一方面,则是从语意学上来分析这套语言的结构。”⑥巴尔特给出了一个经典图示——

de sémiologie,1964)一书系统建立了巴尔特的符号学体系,推动了符号学作为一门科学的建立。这些符号学思想几乎是和神话理论同时生成的,在一定程度上为神话理论提供了符号体系支撑。 从理论源流看,巴尔特的符号学思想直接继承发展了索绪尔和叶尔姆斯列夫的语言符号理论,从语言学出发的,参照语言符号系统来解析符号;同时又突破语言学的框架,勾连起日常生活中的非语言现象。正如《符号学原理》序言中所说“符号学知识实际上只可能是对语言学知识的一种模仿……这种知识至少在构想中,已经被应用于非语言的对象了”。③ 在索绪尔的符号“能指—所指”二元结构和叶尔姆斯列夫ERC符号体系的基础上,巴尔特提出“能指—所指—符号”的三维模式,他说“我所领会的,完全不是单独地先是一项,尔后另一项,而是将它们联结起来的相互关系,因而有能指、所指和符号。”④在巴尔特看来,符号的能指与所指是两个“纯关系项”。能指是一种中介物,具有质料性(包括声音、物品、形象等),也就是可以被感知的部分。所指就是那些只能通过能指来言说的东西。而两者的联结关系就是符号。“能指—所指—符号”的三维模式是巴尔特符号学思想的基础结构。 叶尔姆斯列夫进一步突破直指符号系统(denotative semiotic),提出了涵指符号系统(connotative semiotics)和元符号系统(metasemiotics)。一个涵指符号系统“它的表达平面由一个外延符号系统的内容平面和表达平面提供”;而一个元符号系统就是“内容平面是一个符号系统的符号系统”。⑤巴尔特继承了叶尔姆斯列夫的二级符号系统思想,意识到符号系统本身也可以变成另一符号系统中的单一成分(能指/所指),由此生成的第二系统相当于是第一系统的引申,两者密切相联但又彼此脱离。这样的二级符号系统可通过两种方式生成,一是由一级符号系统构成二级符号系统的能指,称为涵指(connotation)系统(另有译为“含蓄意指”、“内涵”等);二是一级符号系统构成所指,称为元语言(métalangage)系统。两个系统呈现镜像对称结构。巴尔特的神话理论就建立在二级符号系统的基础之上。 二、神话:二级符号系统 《神话学》1970版的序言中写道“本书有一套双重理论架构:一方面是以所谓大众文化的语言工具作为意识形态的批评;另一方面,则是从语意学上来分析这套语言的结构。”⑥巴尔特给出了一个经典图示——