云南省图书馆机构用户,欢迎您!

沈从文的著名长篇小说《长河》,自1938年开始在《星岛日报·星座》连载以来,曾先后出现过4个版本。遵从“善本”的原则,对其中最关键的初刊本和初版本进行校勘,发现沈从文在文字校改上具有精雕细琢的功力,且看到在特殊政治的环境下,《长河》这部作品多舛的命运,以及它被意识形态化的写作态势。

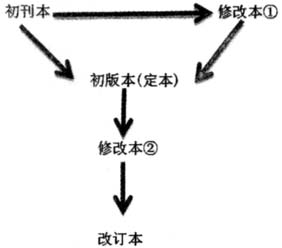

(《长河》版本源流图) 《长河》自1938年7月下旬起创作,作品第一部的文稿大部分从1938年8月7日到同年11月19日分67次在《星岛日报·星座》副刊连载,并署名沈从文(以下简称:初刊本)。1942年,沈从文又对它重新改写,并分成11个篇章。其中,4个篇章在当年报刊刊出,分别为:《秋收和社戏》,刊于桂林《自由中国》杂志第2卷1、2期合刊;《秋》(即后来的《秋〈动中有静〉》),刊于昆明《文聚》杂志第1卷3期;《大帮船拢码头时》,刊于桂林《文学创作》杂志第1卷2期(后经修订,又在1947年北平《知识与生活》杂志第5期重新刊出);《摘橘子》,刊于桂林《创作月刊》第1卷4、5期合刊(后经修订,又在1947年9月10日刊于作者自己主编的天津《益世报·文学周刊》和《文学杂志》第2卷4期)(以下简称:修改本①)。 1945年1月,沈从文对《长河》中已发表过的内容作了大量非情节性的修改,字数由之前连载时的6万余字增至10余万字,交由昆明文聚出版社出版的单行本,并作为定本编入2007年北岳文艺出版社出版的《沈从文全集》第6卷(以下简称初版本)。 1947年,沈从文在自己主编的报纸副刊刊出修改后的4个篇章,其中包括:《大帮船拢码头时》,刊于该年第5期北平的《知识与生活》杂志;《摘橘子》,刊于9月10日刊于天津的《益世报·文学周刊》和《文学杂志》;《人与地》,刊于6月18日天津的《益世报·文学周刊》;《枫木坳》,刊于8月17日北平的《平明日报·星期艺文》(以下简称:修改本②)。1948年8月,《长河》又由开明书店出版单行本(以下简称:改订本)。 可以说,1938年到1948年是中国社会的巨变期,经历了从抗战到内战的转变。在这种巨变的背景下,知识分子往往会发生显著的思想变化,而这也在沈从文不同时期对于《长河》的修改中体现了出来。通过对四个版本的《长河》对比发现,各个版本之间均有不同程度的修改。其中,1945年1月由昆明文聚出版社出版单行本出版的《长河》与前一时期的版本相比改动最大,而更多的是初版本《星岛日报·星座》连载本的补充和完善,在作品原有的语义系统和艺术系统中进行局部润色和打磨。 通过对《长河》初刊本和初版本逐字逐句的对校、归纳和统计,笔者发现,沈从文在四年间,从初刊本到初版本,对《长河》的修改可谓大刀阔斧。正如作者在初版本《题记》中所提到的,这是一次重作。之所以称为“重作”,因其不仅表现出作者对初刊本中字词句的重新斟酌和考量,更多的是出于社会和个人原因,导致对《长河》意蕴发生改变。为了进一步明晰修改的内容,本文将各版本《长河》内容增删情况列举如下(见表1):

(《长河》版本源流图) 《长河》自1938年7月下旬起创作,作品第一部的文稿大部分从1938年8月7日到同年11月19日分67次在《星岛日报·星座》副刊连载,并署名沈从文(以下简称:初刊本)。1942年,沈从文又对它重新改写,并分成11个篇章。其中,4个篇章在当年报刊刊出,分别为:《秋收和社戏》,刊于桂林《自由中国》杂志第2卷1、2期合刊;《秋》(即后来的《秋〈动中有静〉》),刊于昆明《文聚》杂志第1卷3期;《大帮船拢码头时》,刊于桂林《文学创作》杂志第1卷2期(后经修订,又在1947年北平《知识与生活》杂志第5期重新刊出);《摘橘子》,刊于桂林《创作月刊》第1卷4、5期合刊(后经修订,又在1947年9月10日刊于作者自己主编的天津《益世报·文学周刊》和《文学杂志》第2卷4期)(以下简称:修改本①)。 1945年1月,沈从文对《长河》中已发表过的内容作了大量非情节性的修改,字数由之前连载时的6万余字增至10余万字,交由昆明文聚出版社出版的单行本,并作为定本编入2007年北岳文艺出版社出版的《沈从文全集》第6卷(以下简称初版本)。 1947年,沈从文在自己主编的报纸副刊刊出修改后的4个篇章,其中包括:《大帮船拢码头时》,刊于该年第5期北平的《知识与生活》杂志;《摘橘子》,刊于9月10日刊于天津的《益世报·文学周刊》和《文学杂志》;《人与地》,刊于6月18日天津的《益世报·文学周刊》;《枫木坳》,刊于8月17日北平的《平明日报·星期艺文》(以下简称:修改本②)。1948年8月,《长河》又由开明书店出版单行本(以下简称:改订本)。 可以说,1938年到1948年是中国社会的巨变期,经历了从抗战到内战的转变。在这种巨变的背景下,知识分子往往会发生显著的思想变化,而这也在沈从文不同时期对于《长河》的修改中体现了出来。通过对四个版本的《长河》对比发现,各个版本之间均有不同程度的修改。其中,1945年1月由昆明文聚出版社出版单行本出版的《长河》与前一时期的版本相比改动最大,而更多的是初版本《星岛日报·星座》连载本的补充和完善,在作品原有的语义系统和艺术系统中进行局部润色和打磨。 通过对《长河》初刊本和初版本逐字逐句的对校、归纳和统计,笔者发现,沈从文在四年间,从初刊本到初版本,对《长河》的修改可谓大刀阔斧。正如作者在初版本《题记》中所提到的,这是一次重作。之所以称为“重作”,因其不仅表现出作者对初刊本中字词句的重新斟酌和考量,更多的是出于社会和个人原因,导致对《长河》意蕴发生改变。为了进一步明晰修改的内容,本文将各版本《长河》内容增删情况列举如下(见表1):  作为文学史上的“多产作家”,沈从文的作品共有70余种;同时,由于沈从文的名气与作品本身的意蕴,其作品再版次数很多。就《长河》这篇小说的出版历程而言,本文认为,其与当局政治要求下的报刊书籍审查制度息息相关。 1937年,沈从文回到湘西并住在沅水的县城,《长河》就是他这段经历的一篇随记。这次返乡经历使他真切地意识到社会的变化,“表面上看来,事事物物自然都有了极大的进步,试仔细注意注意,便见出在变化中那点堕落趋势。最明显的事,即是农村社会多保有那点正直朴素人情美,几乎要消失无余,代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种唯实利庸俗人生观……”①3这可以说是《长河》的酝酿,表明了他的创作使命感和政治关照意识,也显示出其现实主义的写作基调和作品中想要表达的政治意蕴。但是,《长河》的发表过程并没能如作者所愿,因为触及了国民党统治的诸多弊端。因此,小说从开始发表到最后成书,曾屡遭扣压和删削,可谓历经磨难。1943年,作者在为作品写的《题记》中曾有过这样一段话,内中道出了他的苦涩,“从目下检审制度的原则来衡量它时,作品的忠实,便不免多触忌讳,转容易成为无益之业了。因此作品最先在香港发表,即被删节了一部分,致前后始终不一致。去年重新分章发表时,又有部分篇章不能刊载。”①7笔者细读刊出的初刊本与初版本,通过比对分析,的确发现有许多地方因碰触了国民党“神经”而遭到严重删改。例如,在《长河》初刊本(四)(五)与《沈从文全集》(第10卷)的对比中,很容易发现初刊本中大量对人物心理及神态的字眼被删去,而“革命”一词对国民党政权来说作为敏感词汇,在初刊本很明显被隐去。再如,通过初刊本《长河》(二)(三)与《沈从文全集》(第10卷)的比对,初刊本其实对蒋介石的态度褒贬不明显,但到了初版本在前面加了句“人人都说老总统一了中国,国家就好了。”这一来,就有民意指向的意味,给蒋介石评功摆好了。又如,写到国民党的保安队长以“现钱”买橘子为名,想敲诈橘子园主人滕长顺时,在初版本中,国民党军队欺压百姓、胡作非为的行径揭露得入木三分,可在初刊本写到这保安队长要买橘子时,只说了“我也要买一船带下去送礼”,“值多少钱,我出多少”几句不疼不痒的话。诸如此类例子还有很多。有史料记载:1936年,邹韬奋在香港创办《生活日报》时,港英当局的警务处曾明确要求新闻检查处务必每日从《生活日报》上抽下来部分言辞和新闻稿,并及时送给警务处“察阅”。而新闻检查处在进行删削时,又是“根本不管之后的内容是否衔接和通顺”的。1941年,中国民主政团同盟(“民盟”前身)因在国统区不能公开活动,打算到香港办一份公开报纸——《光明报》。国民党当局知道后,立即派一名要员(立法院副院长)专程到香港去与英方当局交涉,阻挠该报创刊。后来,该企图虽未得逞,但创刊后的《光明报》仍受到港英新闻检查机关的多方刁难(见北京时事出版社《文化名人在香港》)。沈从文的《长河》在香港报纸连载,时间恰好在上述两件事情之间,他的稿子受到港英新闻检查机关的删削也是可能的。

作为文学史上的“多产作家”,沈从文的作品共有70余种;同时,由于沈从文的名气与作品本身的意蕴,其作品再版次数很多。就《长河》这篇小说的出版历程而言,本文认为,其与当局政治要求下的报刊书籍审查制度息息相关。 1937年,沈从文回到湘西并住在沅水的县城,《长河》就是他这段经历的一篇随记。这次返乡经历使他真切地意识到社会的变化,“表面上看来,事事物物自然都有了极大的进步,试仔细注意注意,便见出在变化中那点堕落趋势。最明显的事,即是农村社会多保有那点正直朴素人情美,几乎要消失无余,代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种唯实利庸俗人生观……”①3这可以说是《长河》的酝酿,表明了他的创作使命感和政治关照意识,也显示出其现实主义的写作基调和作品中想要表达的政治意蕴。但是,《长河》的发表过程并没能如作者所愿,因为触及了国民党统治的诸多弊端。因此,小说从开始发表到最后成书,曾屡遭扣压和删削,可谓历经磨难。1943年,作者在为作品写的《题记》中曾有过这样一段话,内中道出了他的苦涩,“从目下检审制度的原则来衡量它时,作品的忠实,便不免多触忌讳,转容易成为无益之业了。因此作品最先在香港发表,即被删节了一部分,致前后始终不一致。去年重新分章发表时,又有部分篇章不能刊载。”①7笔者细读刊出的初刊本与初版本,通过比对分析,的确发现有许多地方因碰触了国民党“神经”而遭到严重删改。例如,在《长河》初刊本(四)(五)与《沈从文全集》(第10卷)的对比中,很容易发现初刊本中大量对人物心理及神态的字眼被删去,而“革命”一词对国民党政权来说作为敏感词汇,在初刊本很明显被隐去。再如,通过初刊本《长河》(二)(三)与《沈从文全集》(第10卷)的比对,初刊本其实对蒋介石的态度褒贬不明显,但到了初版本在前面加了句“人人都说老总统一了中国,国家就好了。”这一来,就有民意指向的意味,给蒋介石评功摆好了。又如,写到国民党的保安队长以“现钱”买橘子为名,想敲诈橘子园主人滕长顺时,在初版本中,国民党军队欺压百姓、胡作非为的行径揭露得入木三分,可在初刊本写到这保安队长要买橘子时,只说了“我也要买一船带下去送礼”,“值多少钱,我出多少”几句不疼不痒的话。诸如此类例子还有很多。有史料记载:1936年,邹韬奋在香港创办《生活日报》时,港英当局的警务处曾明确要求新闻检查处务必每日从《生活日报》上抽下来部分言辞和新闻稿,并及时送给警务处“察阅”。而新闻检查处在进行删削时,又是“根本不管之后的内容是否衔接和通顺”的。1941年,中国民主政团同盟(“民盟”前身)因在国统区不能公开活动,打算到香港办一份公开报纸——《光明报》。国民党当局知道后,立即派一名要员(立法院副院长)专程到香港去与英方当局交涉,阻挠该报创刊。后来,该企图虽未得逞,但创刊后的《光明报》仍受到港英新闻检查机关的多方刁难(见北京时事出版社《文化名人在香港》)。沈从文的《长河》在香港报纸连载,时间恰好在上述两件事情之间,他的稿子受到港英新闻检查机关的删削也是可能的。