主持人语:电子游戏文化无疑已经成为当今文化现象中非常值得关注的热点。年轻人趋之若鹜的态势,令游戏成为最具观念和价值影响力的文化形态之一。手指的胜利与想象性战胜一切的欲望,内在地植根于电子游戏的文化逻辑之中。“游戏一代人”会是怎样的一代人?这个问题已经成为一个值得思考的重大问题。而老一代文化研究学者不熟悉游戏,年轻一代的学者缺少发言权,这令游戏的研究总是处于浅表的层面。这一期刊发三篇青年学者的新锐之作,旨在唤起青年人思考大众文化新现象的勇气,期待创生新的文化研究的阵地。同时,感谢北京第二外国语学院博士后流动站的孙静博士自香港游戏研讨会上的约稿。(周志强) 百年过去①,“现代游戏”②已是当下大众文化的主流形式,甚至生成一种文化环境,影响人类日常生活的方方面面。从经济生活里的视觉景观③,到突破次元壁④的政治媒介⑤,游戏已非单纯的计算机程序,而是一种媒介化的“新现实”,所有人都被置于如此“新现实”中。 首先回应这个“新现实”的是今天的文化。在几乎所有文化体裁中,都可找到游戏的魅影,或者说这些文化体裁正被游戏重新编码,生成以游戏为核心结构的文化环境——例如我们熟悉的小说、漫画、动漫、音乐、电影、视频直播等正在接纳游戏的内容与文法,出现了可以被冠以定语的游戏小说、游戏漫画、游戏直播等新的类型。笔者把这个现象称为“游戏通约”,指明与遍历这个现象,当是理解这个时代文化状况最恰切的入口。 “游戏通约”及其辨明 述说游戏通约,必须从广为人知的概念“媒介融合”谈起。二者似乎非常相似。媒介融合(Media Convergence)是20世纪70年代以来发生的文化现象,尼古拉斯·尼葛洛庞帝⑥(Nicholas Negroponte)首先觉察到“所有的传播技术正在承受联合变形之苦,它们只有被当作单个主题与工艺,才能被恰当地理解与推进”⑦。后来伊锡尔·索勒·普尔⑧(Ithiel de Sola Pool)更进一步,直接提出“媒介形态融合”(Convergence of Modes)的概念⑨,他认为一方面媒介间的边界正在模糊,多样媒介的不同功能正由一种媒介实现;另一方面,原本由单一媒介专属的功能,可以在多种媒介里得到表现。⑩游戏当然是媒介融合的最佳范本。最早的游戏只能在庞大的超级计算机里完成,现在竟可在电脑、家用游戏主机、电子词典、手机甚至男用小便池等多种媒介里“生存”。与此同时,游戏硬件作为高阶媒介,正不断将电视机、手机(11)、MP3、漫画书等各种媒介功能整合进来。 可是媒介融合只涉及媒介形式的分合,未有内容层面的考量。所以媒介融合只能作引,本文的核心关注点乃是游戏内容与文法在各种文化体裁里的互译与共享,也就是笔者所谓的“游戏通约”。一般情况下,我们对“游戏”(12)的理解还局限于它是一套游戏程序,这其实有些狭隘,甚至不符合现实了。“游戏”作为一种内容/文法,至少可在游戏程序、游戏纸媒、游戏声媒、游戏视频四种文化体裁里自由切换(13),成为它们的思想内核。游戏程序不过它的早期载体,与后来的其他文化体裁一样,共同从属于“游戏”这一抽象事物,只是分属不同介质。当然,由于介质差异,“游戏”在不同文化体裁中的操作办法不同、意义表达方式也各有侧重/增删,但终究不可否认它们之间的通约性。这种通约性的作用在于使得游戏纸媒、游戏声媒、游戏视频的内容/文法并非独立,而由游戏程序直译过来,共同表现“游戏”的内容与文法。简而言之,受众可以从不同的文化体裁中获取相同的思想、情感、想象力、认知图式、思维方式等游艺化(14)(ゲーム化)的生物信息,产生玩游戏的联觉。 于此,我们可隐约探知一种叫做“游戏”的抽象事物。它没有固定的媒介形态,但随着媒介技术与游戏产业的发展,却可在已知的各类文化体裁中自由穿行。考察及辨明它的文化生存,即是本文的中心关切。必须指明的是,考察工作并非碎片化的过程,而要将其历史化,从“游戏”发展史的向度予以探明。同时,也要指出其中存在的陷阱,即过分扩大“游戏”的外延,将所有以游戏为主题的文艺形式都统归为“游戏”。本文的“游戏”,是一种文艺思想或者文艺结构,只有演绎这种文艺思想/结构的文艺形式,方可算作本文的研究对象。比如电影《刺客信条》虽由育碧游戏《刺客信条》改编而来,但它没有保留任何“游戏”的文艺思想/结构,所以它不构成本文的研究对象;而《歪小子斯科特》(Scott Pilgrim vs.the World)上映时还没有电子游戏版,但它的拍摄手法、叙事结构、人物设定、语言选择等电影的构成要素却处处延伸“游戏”的艺术思想与文法特质,所以它是本文的讨论对象。

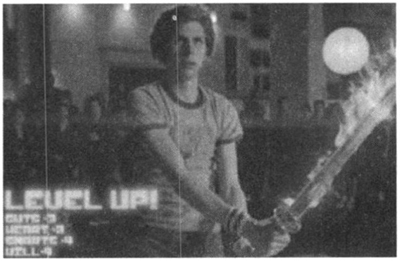

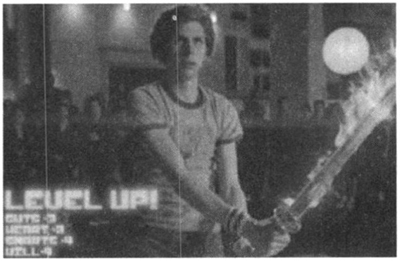

《歪小子斯科特》左下角的游戏语言 当然,此处又触及另一模糊地带,即游戏通约与游戏化、泛娱乐的区别。游戏化是2008年出现的概念,最早由布雷特·特里尔(Brett Terill)提出(15),塞巴斯蒂安·德特丁(Sebastian Deterding)等人将其定义为“在非游戏文本中运用游戏文本的元素”(16)。可见,游戏化依然以非游戏文本为其本质,游戏元素不过手段与工具,游戏与非游戏的界限依旧清晰。游戏化的使用者虽可从游戏方式中获得快感,但他们终不是游戏者,依然以非游戏的目标作为最终目的。而游戏通约恰恰与游戏化相反,游戏(元素)不是作为工具,而是它的本质,人们为了寻求“游戏”的快感,才“打开”这些文化体裁。当然,游戏通约与泛娱乐的差异更大。泛娱乐是腾讯副总程武2011年提出的产业概念(17),同样是跨媒介生存,泛娱乐是以IP(Intellectual Property)为核心的粉丝经济,一个IP可在多种媒介业务里游走,游戏不过其中一项媒介业务,绝非泛娱乐的文艺内核。而通约过程中,“游戏”却是所有文化体裁的文艺内核,而非形式之一。于此辨明了游戏通约的概念,接下来即是遍历这个通约过程。

《歪小子斯科特》左下角的游戏语言 当然,此处又触及另一模糊地带,即游戏通约与游戏化、泛娱乐的区别。游戏化是2008年出现的概念,最早由布雷特·特里尔(Brett Terill)提出(15),塞巴斯蒂安·德特丁(Sebastian Deterding)等人将其定义为“在非游戏文本中运用游戏文本的元素”(16)。可见,游戏化依然以非游戏文本为其本质,游戏元素不过手段与工具,游戏与非游戏的界限依旧清晰。游戏化的使用者虽可从游戏方式中获得快感,但他们终不是游戏者,依然以非游戏的目标作为最终目的。而游戏通约恰恰与游戏化相反,游戏(元素)不是作为工具,而是它的本质,人们为了寻求“游戏”的快感,才“打开”这些文化体裁。当然,游戏通约与泛娱乐的差异更大。泛娱乐是腾讯副总程武2011年提出的产业概念(17),同样是跨媒介生存,泛娱乐是以IP(Intellectual Property)为核心的粉丝经济,一个IP可在多种媒介业务里游走,游戏不过其中一项媒介业务,绝非泛娱乐的文艺内核。而通约过程中,“游戏”却是所有文化体裁的文艺内核,而非形式之一。于此辨明了游戏通约的概念,接下来即是遍历这个通约过程。

《歪小子斯科特》左下角的游戏语言 当然,此处又触及另一模糊地带,即游戏通约与游戏化、泛娱乐的区别。游戏化是2008年出现的概念,最早由布雷特·特里尔(Brett Terill)提出(15),塞巴斯蒂安·德特丁(Sebastian Deterding)等人将其定义为“在非游戏文本中运用游戏文本的元素”(16)。可见,游戏化依然以非游戏文本为其本质,游戏元素不过手段与工具,游戏与非游戏的界限依旧清晰。游戏化的使用者虽可从游戏方式中获得快感,但他们终不是游戏者,依然以非游戏的目标作为最终目的。而游戏通约恰恰与游戏化相反,游戏(元素)不是作为工具,而是它的本质,人们为了寻求“游戏”的快感,才“打开”这些文化体裁。当然,游戏通约与泛娱乐的差异更大。泛娱乐是腾讯副总程武2011年提出的产业概念(17),同样是跨媒介生存,泛娱乐是以IP(Intellectual Property)为核心的粉丝经济,一个IP可在多种媒介业务里游走,游戏不过其中一项媒介业务,绝非泛娱乐的文艺内核。而通约过程中,“游戏”却是所有文化体裁的文艺内核,而非形式之一。于此辨明了游戏通约的概念,接下来即是遍历这个通约过程。