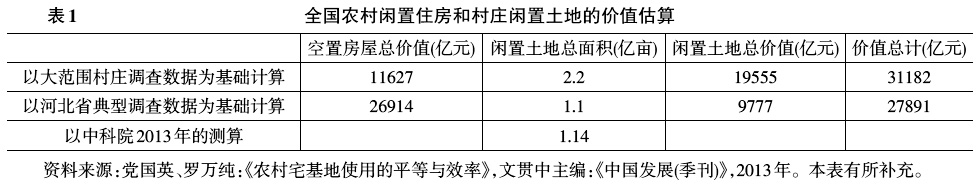

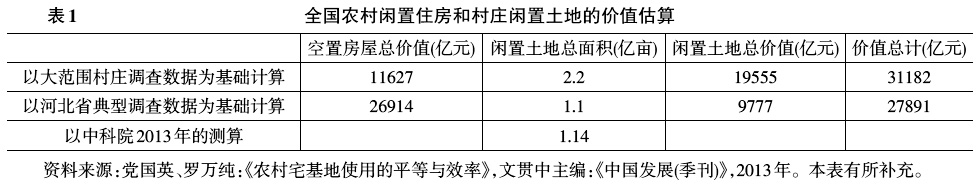

改革的合法性与正当性之间往往存在冲突,在土地制度领域尤其如此,改革越到关键时刻越是如此。正因为这种情形,2015年全国人大常委会专门通过决议,允许在国家安排的33个土地制度试点地区暂时中止某些法律条款的效力,给这些地区以改革探索的空间。这是“依法改革”的积极举措。在这33个地区中,约有15个地区对农村宅基地制度开展了改革试验。一项经济改革举措的正当性能否成立,要看改革是否能提高经济效率,是否有利于增进社会平等程度,以及是否有利于社会稳定。按这几方面的标准衡量,我国农村宅基地制度改革具有正当性。事实上,体现在法律文本上的农村宅基地制度本来也没有得到有效落实,不同程度的违法现象时有发生。有鉴于此,本文基于正当性考虑,讨论农村宅基地制度改革的基本理论问题,同时也对阶段性改革实践做一简要评论,在此基础上提出对深化农村宅基地改革的几点建议。 一 农村宅基地制度改革的正当性基础 一般而论,农村宅基地制度改革的正当性基础是确保宅基地使用的效率与平等。效率与平等如何定义,其中个人效率与社会效率又如何关联考虑,公共品用途的平等与私人品的平等又如何作出区分,在理论上本来可以说清楚。但是,以往的学术讨论用语受到政策用语的很大影响,给深入辨清问题带来很大困扰。我们不得不从基础概念开始分析问题。 (一)法律意义与技术意义所有权的区别 现阶段,官方与绝大多数的政策研究者通常认为,农村宅基地属于农村集体所有,更具体的说法是“宅基地属于农民集体所有、农户享有宅基地使用权”。①为深入讨论农村宅基地问题,本文拟区分以下两个概念:一是反映国家权威要求的法律意义的所有权,即国家通过立法,对一项财产的所有权性质做出规定,界定其所包含的利益关系与相关权利边界;二是反映社会经济规律要求的技术性意义的所有权,即不同类别的财产,不论一个国家如何规定其所有权,也不论国家的意识形态规定如何,这项财产使用何种所有权对于更好地满足社会经济利益要求,却是确定的、唯一的。这二者在实践中可以统一,也可能背离。统一意味着和谐,背离则往往带来低效与不公。举例来说,通过技术分析,可能认定国民的住房在大多数情况下应该归国民私人所有,但一个国家的法律有可能认定住房归国家所有,或者相反。学术和政策研究的任务便是对这里发生的一致或背离做出评估,而不应该将法律规定作为不可碰触的教条或前提。 涉及所有权问题的研究,很多麻烦是因为上述一致或背离引起的,其中包括概念体系的紊乱、模糊。所谓改革,一个重要方面就是将法律意义上的所有权与技术性意义的所有权尽可能统一起来,使国家的财产所有权制度更具有公正性。在二者还不统一的时候,连官方用语也会有很多不便甚至混乱。例如,关于农村土地我们就有所有权、使用权、承包权、经营权等边界并不是真正清晰的用语;在村庄建设用地方面,我们也有宅基地、公用地、经营性建设用地等多种用语。在涉及集体产权时,我们又常常纠结于“成员权”概念等等。 无疑,本文认为,我国农村宅基地作为一项重要财产,其法律意义上的所有权属性与社会经济规律所要求的技术属性不尽相同。按我国的法律,农村宅基地属于集体所有,而集体所有制的产权性质属于“社区共同共有产权”,但是从社会经济规律的要求看,这种规定有不尽合理之处。社区共同共有产权在世界上广泛存在,并不是我们国家所独有的。这种所有制的典型特征有三:一是财产属于社区成员共同所有,社区成员针对财产没有退出权;二是财产作为共同所有对象,其分配一般通过“少数服从多数”这类公共事务决策机制来决定;三是这种财产的分配一般采用平均方法。鉴于这种法定性质与农村宅基地的技术性质有所冲突,实践中这些原则很难完全落实。如果这些原则在压力之下越来越放宽,并通过法律修订加以认可,便意味着改革发生。改革越是深入,这些原则就越在更大的程度上被放弃,直至法律意义上的所有权蜕化为名义的所有权。到了一定时间,名义的共同共有产权也最终会被放弃,改革的任务便宣告结束。这个过程可能时间很长,也可能很短。本项研究的任务是揭示这个过程的必然性以及其中的可操作办法。 (二)现行农村宅基地制度带来巨大的效率损失 经多方面的数据佐证,我国农村闲置宅基地面积至少在1亿亩以上(表1)。如果经过合理的农村建设用地整理,其中包括农村宅基地的合理利用,按本文的采用的约束条件,不仅农村耕地可以大幅度增加,新增建设用地还可产出GDP达135万亿之多。我国经济发展本来不存在土地资源的约束,体制缺陷带来的低效土地利用方式才是麻烦所在。

我们利用调查数据所做的统计分析表明,农村内部宅基地分配的不平等状况不算严重,尽管接受调查的对象在较大程度上对宅基地分配有意见。 表2的数据只是表明村庄内部宅基地分配的平等状况。但是,从更大的视野看,宅基地财产权配置的不平等也是显而易见的。其一,中国农村宅基地管理体制内含了城乡建设用地使用不平等。城市居民的房屋可以自由流转,农村居民房屋在流转上却受到限制。交易权受限,意味着价值实现受阻,农村的宅基地价值大幅贬低。其二,以上数据分析的不足是未将发达地区的一部分没有得到宅基地年轻人纳入分析视野,低估了宅基地分配的不平等程度。因为发达地区农村计划生育政策力度比较大,且发达地区农村多建有多层住宅,故这部分年轻人的住房一般没有问题。但如果以跨代核心家庭(年轻人婚后与父母居住一起)为单位看宅基地的分配,则可以认为,不发达地区的宅基地面积会显著高于发达地区。其三,从笔者局部观察看,一些人假“法人”之名,在城市郊区修建居所,比较常见,实际上很奢侈地占有了农村建设用地。这种情形很难用数据来证明。

我们利用调查数据所做的统计分析表明,农村内部宅基地分配的不平等状况不算严重,尽管接受调查的对象在较大程度上对宅基地分配有意见。 表2的数据只是表明村庄内部宅基地分配的平等状况。但是,从更大的视野看,宅基地财产权配置的不平等也是显而易见的。其一,中国农村宅基地管理体制内含了城乡建设用地使用不平等。城市居民的房屋可以自由流转,农村居民房屋在流转上却受到限制。交易权受限,意味着价值实现受阻,农村的宅基地价值大幅贬低。其二,以上数据分析的不足是未将发达地区的一部分没有得到宅基地年轻人纳入分析视野,低估了宅基地分配的不平等程度。因为发达地区农村计划生育政策力度比较大,且发达地区农村多建有多层住宅,故这部分年轻人的住房一般没有问题。但如果以跨代核心家庭(年轻人婚后与父母居住一起)为单位看宅基地的分配,则可以认为,不发达地区的宅基地面积会显著高于发达地区。其三,从笔者局部观察看,一些人假“法人”之名,在城市郊区修建居所,比较常见,实际上很奢侈地占有了农村建设用地。这种情形很难用数据来证明。

我们利用调查数据所做的统计分析表明,农村内部宅基地分配的不平等状况不算严重,尽管接受调查的对象在较大程度上对宅基地分配有意见。 表2的数据只是表明村庄内部宅基地分配的平等状况。但是,从更大的视野看,宅基地财产权配置的不平等也是显而易见的。其一,中国农村宅基地管理体制内含了城乡建设用地使用不平等。城市居民的房屋可以自由流转,农村居民房屋在流转上却受到限制。交易权受限,意味着价值实现受阻,农村的宅基地价值大幅贬低。其二,以上数据分析的不足是未将发达地区的一部分没有得到宅基地年轻人纳入分析视野,低估了宅基地分配的不平等程度。因为发达地区农村计划生育政策力度比较大,且发达地区农村多建有多层住宅,故这部分年轻人的住房一般没有问题。但如果以跨代核心家庭(年轻人婚后与父母居住一起)为单位看宅基地的分配,则可以认为,不发达地区的宅基地面积会显著高于发达地区。其三,从笔者局部观察看,一些人假“法人”之名,在城市郊区修建居所,比较常见,实际上很奢侈地占有了农村建设用地。这种情形很难用数据来证明。