云南省图书馆机构用户,欢迎您!

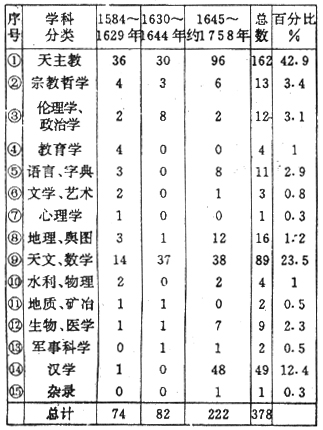

资料来源:以徐宗泽《明清间耶稣会士著译提要》,肖一山《清代通史》,樊洪业《耶稣会士与中国科学》及有关资料整理加工而成。 从表中我们可以看出: ①耶稣会士当时著译的书籍,主要以宣扬天主教教义、教规、仪式及耶稣会活动的书籍为主,所占比例最大,占42.9%,还不包括一些零散的祷文等小册子。这也和来华传教士的宗旨、目的相一致。利玛窦曾经说过:“易于宣传福音的方法,就是用书籍宣传圣教,书籍可以在中国各处畅行无阻[2]。”同时,明清时中国国力还较为强盛,当时的西方殖民国家还没有力量来征服中国,所以他们更加懂得借助书籍传播来宣扬上帝的福音,他们认识到:“到中国来传教,决不是强大的舰队、声势浩大的军队,或是其它人类的武力所能奏效的……,要传扬圣道,总得凭书籍才行[3]。”这也和鸦片战争后传教士在大炮掩护下的传教活动有本质的区别。 结合《明清间耶稣会士译著书名表》(见《明清间耶稣会士译著提要》附录),我们可以看出,最初的著译书籍是宣传天主教基本知识的书籍,为了让中国的士大夫相信,天主教和儒家学说并没有矛盾,他们拚命从儒家经典中寻章摘句,竭尽全力揉合天主教教义和儒家思想,论述天主教的“合儒”、“补儒”、“超儒”,利玛窦的《天主实义》为其创始之作。之后艾儒略的《三山论学记》、汤若望的《主制群征》,无一不体现了这种天儒合一的思想。尔后“有许多辟邪崇正之书”[4]。如《畸人十篇》、《辨学遗牍》等书。随着传教事业的发展,一些浅显易懂的旨在介绍天主教知识、仪式等方面的小册子已不能满足需要,就有《七克》、《修成神务》等提高天主教修养的书籍出现,而圣经、圣传为教徒必学之书、必学之人,所以有译述,且版本众多。到清初禁教以后,传教事业日益没落,教徒中“信教之摇动,间或有背教者,西士为助勉冷淡教友之热心,或劝亡羊之归栈,亦著有此类之书籍,如《莫居凶恶劝》、《策怠警喻》等等[5]”。从传教士著译宗教书籍的顺序来看,大致可窥天主教在华传教之一斑。 ②明末清初的西学之风,基本上未超出传统科学的学科范围,集中在天文、数学、地理学上,特别是天文数学方面的著作,高达89种,占总数的23.5%。其原因有二:一是自古以来,中国即重视历算之学,不仅因历法与农业生产息息相关,而且更重要的是皇权受命于天,颁布历法被看着是皇权的统治象征,所以观天象知人事就成为皇家天文机构的职责和专利。明代严禁民间私测天象,但不禁研习历法,清代取消禁令,康熙更是鼓励民间研习,因而历算之学大盛。加上明清两代改历的需要,中国士大夫急需从西洋之学中吸纳较为先进的天文数学知识,使得这一古老的学科焕发了青春。从某种意义上来说,这次西学的传播,可以说是中国古典学术传统的复归,是古代经典学说的重新发现。

资料来源:以徐宗泽《明清间耶稣会士著译提要》,肖一山《清代通史》,樊洪业《耶稣会士与中国科学》及有关资料整理加工而成。 从表中我们可以看出: ①耶稣会士当时著译的书籍,主要以宣扬天主教教义、教规、仪式及耶稣会活动的书籍为主,所占比例最大,占42.9%,还不包括一些零散的祷文等小册子。这也和来华传教士的宗旨、目的相一致。利玛窦曾经说过:“易于宣传福音的方法,就是用书籍宣传圣教,书籍可以在中国各处畅行无阻[2]。”同时,明清时中国国力还较为强盛,当时的西方殖民国家还没有力量来征服中国,所以他们更加懂得借助书籍传播来宣扬上帝的福音,他们认识到:“到中国来传教,决不是强大的舰队、声势浩大的军队,或是其它人类的武力所能奏效的……,要传扬圣道,总得凭书籍才行[3]。”这也和鸦片战争后传教士在大炮掩护下的传教活动有本质的区别。 结合《明清间耶稣会士译著书名表》(见《明清间耶稣会士译著提要》附录),我们可以看出,最初的著译书籍是宣传天主教基本知识的书籍,为了让中国的士大夫相信,天主教和儒家学说并没有矛盾,他们拚命从儒家经典中寻章摘句,竭尽全力揉合天主教教义和儒家思想,论述天主教的“合儒”、“补儒”、“超儒”,利玛窦的《天主实义》为其创始之作。之后艾儒略的《三山论学记》、汤若望的《主制群征》,无一不体现了这种天儒合一的思想。尔后“有许多辟邪崇正之书”[4]。如《畸人十篇》、《辨学遗牍》等书。随着传教事业的发展,一些浅显易懂的旨在介绍天主教知识、仪式等方面的小册子已不能满足需要,就有《七克》、《修成神务》等提高天主教修养的书籍出现,而圣经、圣传为教徒必学之书、必学之人,所以有译述,且版本众多。到清初禁教以后,传教事业日益没落,教徒中“信教之摇动,间或有背教者,西士为助勉冷淡教友之热心,或劝亡羊之归栈,亦著有此类之书籍,如《莫居凶恶劝》、《策怠警喻》等等[5]”。从传教士著译宗教书籍的顺序来看,大致可窥天主教在华传教之一斑。 ②明末清初的西学之风,基本上未超出传统科学的学科范围,集中在天文、数学、地理学上,特别是天文数学方面的著作,高达89种,占总数的23.5%。其原因有二:一是自古以来,中国即重视历算之学,不仅因历法与农业生产息息相关,而且更重要的是皇权受命于天,颁布历法被看着是皇权的统治象征,所以观天象知人事就成为皇家天文机构的职责和专利。明代严禁民间私测天象,但不禁研习历法,清代取消禁令,康熙更是鼓励民间研习,因而历算之学大盛。加上明清两代改历的需要,中国士大夫急需从西洋之学中吸纳较为先进的天文数学知识,使得这一古老的学科焕发了青春。从某种意义上来说,这次西学的传播,可以说是中国古典学术传统的复归,是古代经典学说的重新发现。