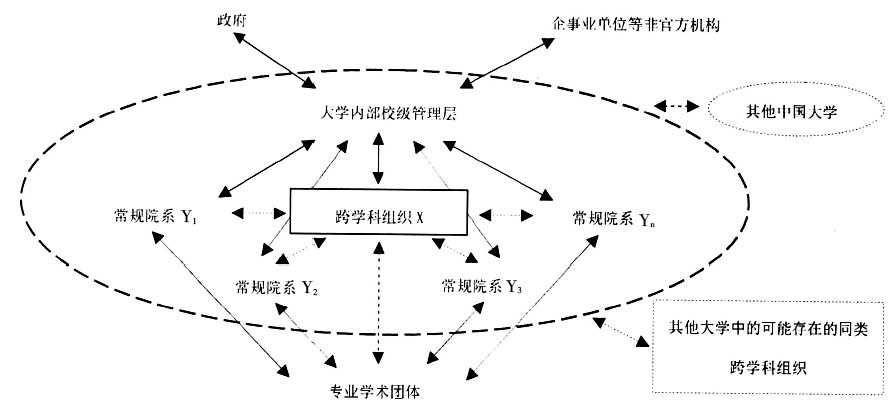

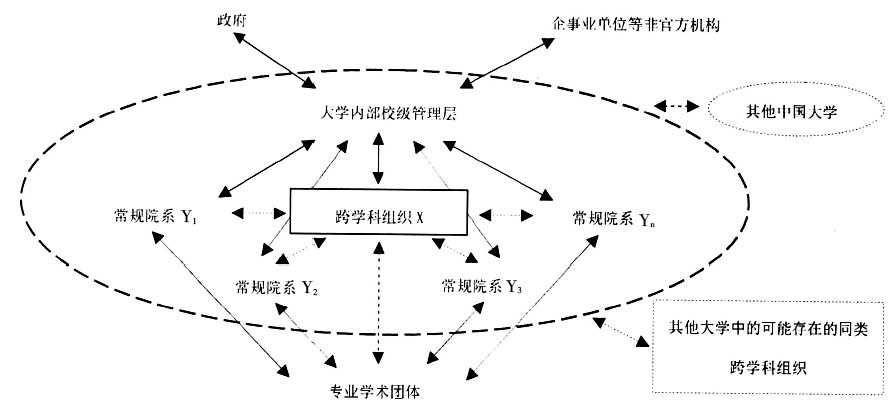

中图分类号:G647文献标志码:A文章编号:1000-4203(2016)10-0031-06 随着知识生产方式的变革,开展跨学科的研究与教学,在世界范围内,几乎成为研究型大学追求卓越的一种公开的“秘密武器”。虽然跨学科组织在大学中的存在并不稀奇,但在我国其处于“上不着天、下不着地的尴尬境地”[1],甚至“一直处在不可持续的‘病态’发展困境之中”[2]。对此,已有不少大学一线的管理人员和有关学者进行了相关研究[3-5],他们从不同的角度,对我国大学中跨学科组织的发展困境进行了很有价值的描述和分析。然而,令人不解的是,“大力推动/促进/加强高校的跨学科建设”的有关制度供给虽早已出现在我国政府和大学的多种政策文本当中,为什么现实中的跨学科组织仍难以彻底逃脱“达摩克利斯之剑”的魔咒呢?正所谓“他山之石,可以攻玉”,在新制度主义的视角下,我们或许可以尝试对这一问题做出进一步的解释。 一、我国大学中跨学科组织的诞生及其发展困境 跨学科组织是与跨学科研究相伴而生的。有学者将其界定为“是以两门及两门以上学科交叉融合为显著特征,以更有效地解决单门学科无法解决的问题为目的,而形成和维持的一种集约化的知识劳动组织。”[6]在我国,具有现代意义的跨学科研究是1985年随着高校科技创新工作步入正轨以后才发生的事情。此后,随着“211”和“985工程”的推进,跨学科研究被明确提出并得到高校的重视,逐步从政府主导牵引的发展模式步入高校自主规划与建设的发展模式,研究型大学中的跨学科组织也随之逐步建立和发展起来。[7]根据目前我国大学中的跨学科组织的运行特点,邹晓东将其划分为三种主要类型:跨学科创新团队、跨学科研究中心(所)和跨学科研究院。[8]这种在跨学科组织名称中心语上的微妙差异(如“团队”、“研究中心”、“研究所”或“研究院”)有时可能意味着其在组织地位、结构、职能及运行机制等方面先天地存在着某些差异(如是虚体还是实体,或是二级单位还是其挂靠单位),但有时也不过仅是一种言辞上的区分,并无多少实质上的不同。 经过一段时间以来的动员与酝酿,尽管我国大学中的跨学科组织已如雨后春笋般地发展起来,但其成长仍旧面临诸多的困境,这几乎成为身处其中的学术工作者和以其为研究对象的学者的共识。有学者将我国大学中的跨学科组织的发展困境概括为“流于形式的多,有机组合的少”,“短命组织过多,长寿组织太少”,“低绩效组织多,高绩效组织少”;[9]也有来自大学管理一线的工作者更细致地分析了跨学科组织在人事与评价、项目与经费、场地与设备以及研究生培养等方面面临的诸多阻碍[10],认为正是这些障碍导致跨学科组织的发展困境。基于上述讨论,笔者将以新制度主义学派中的“组织场域”和“制度”两个概念为工具,试图进一步解析我国大学中的跨学科组织发展困境的缘由。 二、我国大学中跨学科组织场域的形成 组织场域是制度理论中的新制度主义学派提出的一个重要的分析概念,它最早由迪马吉奥和鲍威尔(DiMaggio & Powell)引入,并将其定义为“那些由组织建构的、在总体上获得认可的一种制度生活领域,这些组织包括关键的供应者、资源和产品消费者、规制机构以及提供类似服务或产品的其他组织”。[11]新制度主义学派的代表人物斯科特(W.Richard Scott)认为,组织场域的概念有助于我们限定所要研究的制度过程的运行环境。[12]基于这一认识,结合我国大学中跨学科组织的运行实际,本研究所关注的组织场域可以看作是以大学中跨学科组织为焦点,由所有与其相关的重要组织/群体共同建构而成的制度生活领域(见图1)。 如图1所示,跨学科组织X是大学内部(用大椭圆虚线框圈定)的一个学术组织,由于其所关注的研究议题的复杂性,它可能需要与多学科的知识进行交叉融合,因此,也就可能与若干以相关学科为依托的常规院系Y[,1]、Y[,2]……Y[,n]发生从招生到教学科研上的多种业务联系。在它们之上,是负责对其进行管理的校级有关职能部门(如人事部门、财务部门、资产设备部门、教务处以及研究生院等)。在大学的边界之外,我国有关政府部门(主要是国务院、教育部、科技部等部委)、企事业单位等非官方机构以及各种学会、研究会等专业学术团体也可以通过出台或颁布有关政策法规、研究文本或以经费资助等方式,直接或间接地为大学内部的跨学科组织提供有关的制度规约。由于我国不同大学的同类跨学科组织群体常常要面对同样或相似的内外部环境,故也是一所大学内部某一跨学科组织的潜在影响源,在某些情况下,它们亦可能扮演着影响其生存与发展走向的重要角色。本研究所指的组织场域正是由以上若干行动主体及其互动所共同建构的。它们各自的行为及其通过互动所结成的意义关系共同塑造着大学跨学科组织的生存环境,而跨学科组织所面临的生存困境也正源于其中。

图1 我国大学中跨学科机构的组织场域关系 三、跨学科组织困境为何难以破解的制度分析 与组织场域一样,新制度主义学派对制度本身也有着自己独特的理解。这一学派的不同理论家先后把规制性(Regulative)、规范性(Normative)和文化—认知性(Cultural-Cognitive)系统确定为构成制度的关键要素,并将制度界定为“包括为社会生活提供稳定性和意义的规制性、规范性和文化—认知性要素以及相关的活动与资源”[13]。这一界定丰富和扩展了人们对制度内涵的认识,使得后续的研究者能够在多个制度要素的层面上对制度与组织存在的合法性来源展开颇有见地的分析。为此,本研究分别从规制、规范和文化—认知制度要素层面,结合跨学科组织的制度供给,分析我国政府和大学大力推动的跨学科建设为何没有摆脱发展困境的缘由。

图1 我国大学中跨学科机构的组织场域关系 三、跨学科组织困境为何难以破解的制度分析 与组织场域一样,新制度主义学派对制度本身也有着自己独特的理解。这一学派的不同理论家先后把规制性(Regulative)、规范性(Normative)和文化—认知性(Cultural-Cognitive)系统确定为构成制度的关键要素,并将制度界定为“包括为社会生活提供稳定性和意义的规制性、规范性和文化—认知性要素以及相关的活动与资源”[13]。这一界定丰富和扩展了人们对制度内涵的认识,使得后续的研究者能够在多个制度要素的层面上对制度与组织存在的合法性来源展开颇有见地的分析。为此,本研究分别从规制、规范和文化—认知制度要素层面,结合跨学科组织的制度供给,分析我国政府和大学大力推动的跨学科建设为何没有摆脱发展困境的缘由。

图1 我国大学中跨学科机构的组织场域关系 三、跨学科组织困境为何难以破解的制度分析 与组织场域一样,新制度主义学派对制度本身也有着自己独特的理解。这一学派的不同理论家先后把规制性(Regulative)、规范性(Normative)和文化—认知性(Cultural-Cognitive)系统确定为构成制度的关键要素,并将制度界定为“包括为社会生活提供稳定性和意义的规制性、规范性和文化—认知性要素以及相关的活动与资源”[13]。这一界定丰富和扩展了人们对制度内涵的认识,使得后续的研究者能够在多个制度要素的层面上对制度与组织存在的合法性来源展开颇有见地的分析。为此,本研究分别从规制、规范和文化—认知制度要素层面,结合跨学科组织的制度供给,分析我国政府和大学大力推动的跨学科建设为何没有摆脱发展困境的缘由。