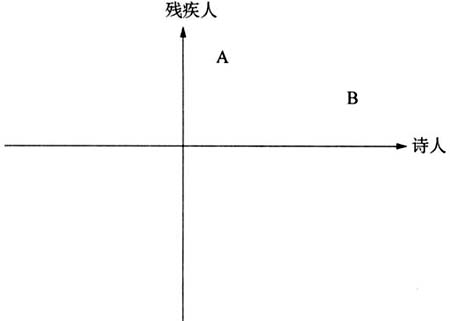

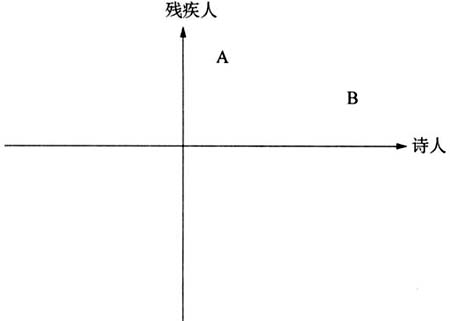

加拿大学者马苏米(Brian Massumi)的著作《虚拟的寓言:运动、情感和感知》已经成为当代文化研究领域的重要著作,却因其实验性的写作风格和大量科学术语,让大量人文研究者对其望而却步。在该书中,马苏米虽然强调了科学和人文研究的结合,但其理想读者并非科学或科学史研究者,而是人文研究者,尤其是熟悉当代法国激进文化理论的文化研究学者。而他所有的科学例证,即所谓寓言(Parable),并非单纯论证科学理论和人文理论的统一性,而是以当代文化研究的某些核心问题为切入点,通过打破学科界限的“解域化(de-territorization)”过程,在差异领域中激发当代文化理论变革的实验性变革,这也成为我们接受和思考本书的背景前提。 一、对主体位置的批判 在当下中国学界对当代西方文学和文化理论的应用过程中,潜在着一种并不为人所明言的对立:一派学者认为,特定的文艺形式是一种激发和建构个人和集体主体性的符号系统,在面对意识形态的宰制和压迫时,它具有抵御这种宰制和压制的功能,并能够超越这种宰制,并给受制于反动文化霸权桎梏的人们以超越的希望;另一派学者则相信,文艺形式不过是社会主流意识形态装置的再现形式和辅助工具,无论文艺作品在形式和内容上的反抗多么激进,他们不过是(或最终必然沦为)这种意识形态的共谋。奇怪之处在于,这样一种对立并不以文学趣味和学院政治立场的区分为分野,而往往悖论般的出现在同一研究者身上。例如,一个能娴熟利用符号学和精神分析学说分析当代大众文化产品中蕴含的意识形态陷阱的学者,却能对某些文本中所蕴含的“主体建构”力量充满了无限的怀想,并对这种“主体”的反抗价值做出超乎寻常的赞美。 而在马苏米的眼中,主导这样一种悖论状态的正是当代文化研究理论中最为核心的哲学前提:自然规律和社会规范的断裂。显然,这样一种断裂肇端于德国古典哲学。在康德那里,人类社会规范的最高价值与自然规律只残存着微弱的类比联系,把握自然科学的机械因果律无法直接等同于道德律(Kant 178-79);尽管黑格尔试图将自然哲学和精神哲学以辩证逻辑加以统一解释,但这种解释并未受到科学界的认同①;自狄尔泰之后,德国思想家们越来越倾向于以不同的规律来把握自然科学和与人的生活实践相关的科学,从而形成了自然科学和精神科学的对立。 而在20世纪20年代以后的德国,这种对立不仅分裂了自然科学和人文科学,而且直接延伸到人文思想内部:深受韦伯影响的卢卡奇在《历史与阶级意识》中重新发掘了马克思那里已经出现的“第二自然”概念,并侧重强调第二自然产生背后的“理性化逻辑”(卢卡奇151-55),法兰克福学派第一代学者的工作显然延续了这样的问题意识:对人在工具理性规范之下的异化逻辑进行思考,而人性,或人的主体性,则成为不断逃离和抵制这种规范的超越之物。这样一种压制—对抗模式的诞生,产生了两个始料未及的后果:一方面,我们必须(哪怕是批判性地)再现已经“自然化的”社会运转的理性化逻辑;另一方面,我们必须彻底超越一切因果律,主体意志、行动和本能的任意与自由成为理解人类存在本质和规律的核心准则。 我们可以说,随后的西方文化理论的发展笼罩在上述二重后果的阴影之中,在阿尔都塞“意识形态国家机器”理论的影响下,研究者们不再相信某种绝对超越的主体性存在于人的本质之中,而只有被规范所限定的各种主体位置,主体的宣告、行动和拒绝不过是对无处不在的意识形态他者的回应,通过捕捉和安置这样一种回应,个体(或集体)自身最终被牢牢嵌入社会规范所预备的牢笼之中;而在70年代以后,随着所谓“后结构主义思潮”②的兴起,反阿尔都塞的研究立场也在逐步兴起:作为主体,人在符号秩序的中介作用下,外在规范所限定的某个位置,没有任何自在的本质。那么,在相当程度上,我们虽然没有办法选择不被编码,却可以通过自主的解释和行动,来选择是否被既定的社会规范所编码,正是在这样的研究模式主导之下,操演性(performativity)这样一个产生于语言哲学和语用学的概念成为当代文化研究所特别关心的概念。③ 上述两种研究模式共享了同样的前提:外在于主体的规范是僵硬、客观的存在,它能彻底决定个人在整个社会中的位置感觉,并完全控制主体的行动逻辑;而主体处于规范的缝隙之中,它挪移辗转,试图逃脱规范对自身行动的限定和控制。只有当规范自身的矛盾和含混之处出现时,它才能获得某种临时的自由,随后不久,它又被新的规范体系所指涉、捕获和编码。 在符号系统中,这样一种主体和规范的嬉戏,并没有摆脱法兰克福学派所造就的僵局:我们对主体的理解更为虚无缥缈、空洞无常,在这种理解的前提下,越偶然、越怪异的生活状态中,往往孕育特定个人和集体摆脱规则操控的绝妙时机;可是,当对这样一种逃离被我们的理论所分析时,逃离者又在语言—符号秩序的延伸过程中被重新缚住了手脚。通俗一点说,当我们试图陈述一个打破陈规,具有创造力的文化事件时,这一事件立刻被我们的陈述之网所捕获,最终成为既定文化—社会秩序的一部分。 事实真的如此么?马苏米却并没有简单肯定这一点,在《虚拟的寓言》中,他指出,将主体和规范的互动中介看作语言,实际上仅仅界定了主体在符号空间中的位置。例如,当最近成名的诗人余秀华说:“我不是脑瘫诗人,我首先是诗人”的时候,通过回答社会系统的质询,她改变了自己在符号系统中的位置:她在社会既定符号秩序的空间位置由下面的A,变成了B: