云南省图书馆机构用户,欢迎您!

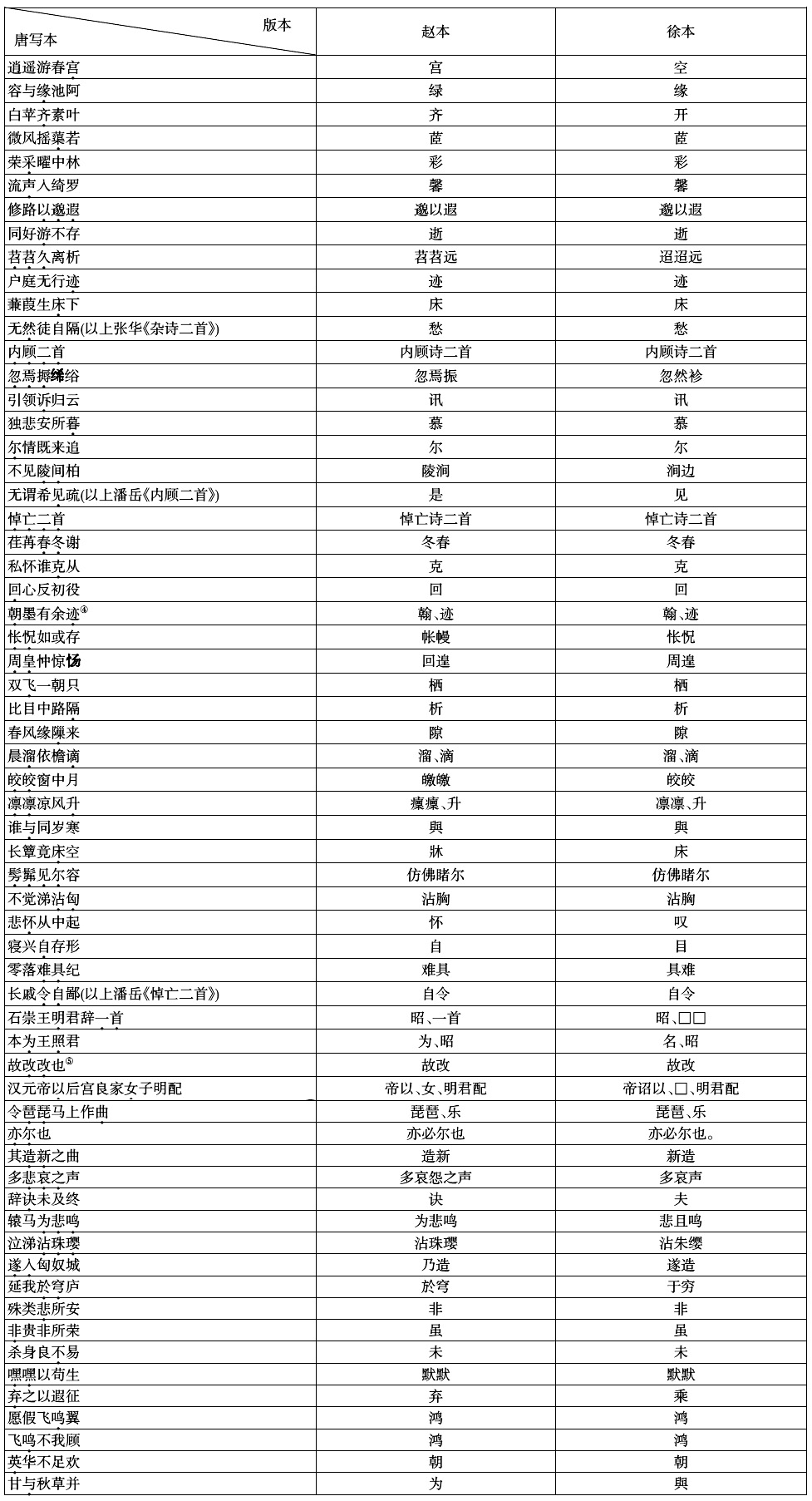

本文通过《玉台新咏》赵氏覆宋本、明通行本与唐写本《玉台新咏》残卷对校研究,论证赵氏覆宋本与唐写本多合,说明赵氏覆宋本最合于徐陵旧貌。后世刻本均有改动,但明通行本改动多于赵氏本,其改动的依据主要来自《文选》,尤其是李善注本《文选》。

绤”用《礼记·玉藻》文。“涧”、“間”是同源字、“霑”与“沾”通,则此五处,赵本基本合于唐写本。对比明通行本,“苕苕久”作“迢迢远”、“忽焉搙”作“忽然袗”、“陵涧”作“涧边”、“沾珠璎”作“沾朱缨”,“汉元帝”句增添出“诏”、“君”,又脱一“女”字。案,迢、苕二字意义不同,“迢迢”用于远,“苕苕”用于高,此处写久远,明通行本似为合理,但虽合理,却与唐写本不合。“袗”字合于《论语》,但亦不合于唐写本。至于“涧边”与“陵间”则不如赵氏覆宋本更合于唐写本。“朱缨”二字明显不合唐写本,虽然“朱缨”谓妇人之丝缨,但如刘履《选诗补注》说:“珠璎,谓以珠饰缨。”可指男子,故义可两存,但以版本校勘来看,明显是赵本合于唐写本。至于“汉元帝以后宫良家子明君配”一句,明通行本增删字多,去唐写本远。由以上对比看,明显明通行本较赵氏覆宋本距唐写本变化更大。

绤”用《礼记·玉藻》文。“涧”、“間”是同源字、“霑”与“沾”通,则此五处,赵本基本合于唐写本。对比明通行本,“苕苕久”作“迢迢远”、“忽焉搙”作“忽然袗”、“陵涧”作“涧边”、“沾珠璎”作“沾朱缨”,“汉元帝”句增添出“诏”、“君”,又脱一“女”字。案,迢、苕二字意义不同,“迢迢”用于远,“苕苕”用于高,此处写久远,明通行本似为合理,但虽合理,却与唐写本不合。“袗”字合于《论语》,但亦不合于唐写本。至于“涧边”与“陵间”则不如赵氏覆宋本更合于唐写本。“朱缨”二字明显不合唐写本,虽然“朱缨”谓妇人之丝缨,但如刘履《选诗补注》说:“珠璎,谓以珠饰缨。”可指男子,故义可两存,但以版本校勘来看,明显是赵本合于唐写本。至于“汉元帝以后宫良家子明君配”一句,明通行本增删字多,去唐写本远。由以上对比看,明显明通行本较赵氏覆宋本距唐写本变化更大。  以唐写本与今所见诸本对校,可见后世刻本在文字上都有一些改动,明通行本改编者在体例和文字上都下了较大功夫,如改“振”为“袗”,以迎合《论语》,实则《礼记》作“振”。又如“汉元帝以后宫良家子明君配”句,原出《汉书·匈奴传》“元帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于”,本无“诏”字,明通行本增“诏”。不过,赵本添一“女”字,亦属画蛇。后宫自然是女子,不待申说一“女”字。 还值得讨论的是“怅怳”和“周皇”,明通行本基本同于唐写本,惟“皇”作“遑”,本为同源字,不算歧异。赵氏覆宋本则作“帐幔”和“回遑”。“帐”字可解为形讹,“幔”字则不易解。“回”与“周”形近,也可用形讹解释,“遑”字则与明通行本一样,是同源字的变化。这两处因差异甚大,显然赵氏覆宋本此处不如明通行本更近唐写本。但是,我们仍然有理由认为赵氏覆宋本更近唐写本,即使这两处。为什么这样说呢?我在对《玉台新咏》版本调查研究中说过,明代合于宋陈玉父版本系统的,并不仅有赵均所得本,在赵均之前所流传的五云溪馆活字本就是出于陈玉父本。就其全书的体例看,这是无可怀疑的。除了五云溪馆活字本外,万历时张嗣修所录巾箱本《玉台新咏》,更是陈玉父本,因为此本附有陈玉父的跋。张本于康熙年间得为孟璟所刊刻,即后人所称之“孟本”。从孟本看,此本行格与冯舒、冯班所抄陈玉父本并不一致。冯舒、冯班知赵均藏有宋陈玉父本后,带着书手赴赵家手抄过录,此本保存于国家图书馆,因此二冯抄本应该保留了陈玉父本的原貌。据二冯抄本,宋陈玉父本的行格较乱,因此赵均覆刻时作了“整齐一番”⑥的工作。但我们看孟本,其行格颇为整齐,不知是经过孟璟或张嗣修的改动了,还是张嗣修保存的宋陈玉父本原就和赵均所得陈玉父本不同?这已经无可查考。从二冯抄陈玉父本看,陈玉父刻本错讹字存有不少。其实不仅陈玉父本,即使五云溪馆本,不仅文字有错讹,其题目、作者也存有漏题、错标等情况。这说明《玉台新咏》在流传过程中,因为没有得到官家的校勘刊刻,只是坊间印行,难免会存有诸多问题。赵均说他在覆刻时,曾请人对陈玉父本作过一些校改,包括行格和文字、题目等。不过,据二冯抄本检查上文提到的这两处,陈玉父本原文即是“帐幔”和“回遑”,可见陈玉父本在这两处所依据的底本已经发生了错误。这个错误是何时发生的呢?还是陈玉父本依据的底本不可信?陈玉父本的底本来源当然无从查考,但是,既然五云溪馆本和孟本的底本都和陈玉父本同一系统,则我们应该检查那两个本子。检查的结果,五云溪馆本这两处作“怅恍”、“回遑”,孟本作“怅怳”、“回遑”。五云溪馆本“怅”字不误,“怳”误为“恍”,“回遑”则与赵本相同。孟本“怅怳”不误,“回遑”同于赵本。这说明五云溪馆本和孟本的底本不误,可能陈玉父本在刊刻时发生了错误。至于“回遑”,确与唐写不合,也与《文选》不合。《文选》卷二十三引此诗作“怅怳如或存,周遑忡惊

以唐写本与今所见诸本对校,可见后世刻本在文字上都有一些改动,明通行本改编者在体例和文字上都下了较大功夫,如改“振”为“袗”,以迎合《论语》,实则《礼记》作“振”。又如“汉元帝以后宫良家子明君配”句,原出《汉书·匈奴传》“元帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于”,本无“诏”字,明通行本增“诏”。不过,赵本添一“女”字,亦属画蛇。后宫自然是女子,不待申说一“女”字。 还值得讨论的是“怅怳”和“周皇”,明通行本基本同于唐写本,惟“皇”作“遑”,本为同源字,不算歧异。赵氏覆宋本则作“帐幔”和“回遑”。“帐”字可解为形讹,“幔”字则不易解。“回”与“周”形近,也可用形讹解释,“遑”字则与明通行本一样,是同源字的变化。这两处因差异甚大,显然赵氏覆宋本此处不如明通行本更近唐写本。但是,我们仍然有理由认为赵氏覆宋本更近唐写本,即使这两处。为什么这样说呢?我在对《玉台新咏》版本调查研究中说过,明代合于宋陈玉父版本系统的,并不仅有赵均所得本,在赵均之前所流传的五云溪馆活字本就是出于陈玉父本。就其全书的体例看,这是无可怀疑的。除了五云溪馆活字本外,万历时张嗣修所录巾箱本《玉台新咏》,更是陈玉父本,因为此本附有陈玉父的跋。张本于康熙年间得为孟璟所刊刻,即后人所称之“孟本”。从孟本看,此本行格与冯舒、冯班所抄陈玉父本并不一致。冯舒、冯班知赵均藏有宋陈玉父本后,带着书手赴赵家手抄过录,此本保存于国家图书馆,因此二冯抄本应该保留了陈玉父本的原貌。据二冯抄本,宋陈玉父本的行格较乱,因此赵均覆刻时作了“整齐一番”⑥的工作。但我们看孟本,其行格颇为整齐,不知是经过孟璟或张嗣修的改动了,还是张嗣修保存的宋陈玉父本原就和赵均所得陈玉父本不同?这已经无可查考。从二冯抄陈玉父本看,陈玉父刻本错讹字存有不少。其实不仅陈玉父本,即使五云溪馆本,不仅文字有错讹,其题目、作者也存有漏题、错标等情况。这说明《玉台新咏》在流传过程中,因为没有得到官家的校勘刊刻,只是坊间印行,难免会存有诸多问题。赵均说他在覆刻时,曾请人对陈玉父本作过一些校改,包括行格和文字、题目等。不过,据二冯抄本检查上文提到的这两处,陈玉父本原文即是“帐幔”和“回遑”,可见陈玉父本在这两处所依据的底本已经发生了错误。这个错误是何时发生的呢?还是陈玉父本依据的底本不可信?陈玉父本的底本来源当然无从查考,但是,既然五云溪馆本和孟本的底本都和陈玉父本同一系统,则我们应该检查那两个本子。检查的结果,五云溪馆本这两处作“怅恍”、“回遑”,孟本作“怅怳”、“回遑”。五云溪馆本“怅”字不误,“怳”误为“恍”,“回遑”则与赵本相同。孟本“怅怳”不误,“回遑”同于赵本。这说明五云溪馆本和孟本的底本不误,可能陈玉父本在刊刻时发生了错误。至于“回遑”,确与唐写不合,也与《文选》不合。《文选》卷二十三引此诗作“怅怳如或存,周遑忡惊 ”。“遑”字五臣本作“惶”。怅怳,李善注说是“失意也”,周遑,据五臣吕向注,说是“周章惶惧,忧心惊

”。“遑”字五臣本作“惶”。怅怳,李善注说是“失意也”,周遑,据五臣吕向注,说是“周章惶惧,忧心惊 ”。“周章”一词,见谢灵运《拟魏太子邺中集·陈琳》“单民易周章”,五臣吕向注:“周章,惶惧貌。”是周遑即忧惧不知处置之意。“周遑”一词,魏晋以前并不多用,潘岳之后,沈约《宋书·张兴世传》载张兴世议曰:“使其首尾周遑,进退疑沮”,又,《艺文类聚》卷五十一载任昉为褚蓁代兄袭封表;“伏读周遑,罔寘心诚。”⑦意思大概皆是惶惧之意。对比“回遑”用法,则自汉以来,使用甚频。如《后汉书·西羌传》:“谋夫回遑,猛士疑虑。”《宋书·颜延之传》载其《庭诰》:“回遑顾慕。”《宋书·殷琰传》载刘勔与殷琰书:“于时人神回遑,莫能自保。”《北齐书·高德政传》:“帝(高洋)亦回遑,不能自决。”《南史·梁高祖本纪》:“帝(萧衍)谓咨议参军张弘策曰:‘今日(王)天武坐收天下矣,荆州得天武,至必回遑无计。’”又有写作“回惶”、“回皇”者,如《晋书·张轨附张重华传》:“臣所以回惶,忘寝与食也。”《梁书·世祖本纪》载王僧辩又奉表曰:“紫宸旷位,赤县无主,百灵耸动,万国回皇。”可见“回遑”一词于潘岳之前、同时及后来,所用频率远远大于“周遑”一词。《文选》与《玉台新咏》选诗有重叠者,文字每有不同,因此,不能以《文选》来证《玉台新咏》的是非,但唐写本《玉台新咏》既作“周遑”,我们仍然只能以此为依据,虽然还存其他的可能性。

”。“周章”一词,见谢灵运《拟魏太子邺中集·陈琳》“单民易周章”,五臣吕向注:“周章,惶惧貌。”是周遑即忧惧不知处置之意。“周遑”一词,魏晋以前并不多用,潘岳之后,沈约《宋书·张兴世传》载张兴世议曰:“使其首尾周遑,进退疑沮”,又,《艺文类聚》卷五十一载任昉为褚蓁代兄袭封表;“伏读周遑,罔寘心诚。”⑦意思大概皆是惶惧之意。对比“回遑”用法,则自汉以来,使用甚频。如《后汉书·西羌传》:“谋夫回遑,猛士疑虑。”《宋书·颜延之传》载其《庭诰》:“回遑顾慕。”《宋书·殷琰传》载刘勔与殷琰书:“于时人神回遑,莫能自保。”《北齐书·高德政传》:“帝(高洋)亦回遑,不能自决。”《南史·梁高祖本纪》:“帝(萧衍)谓咨议参军张弘策曰:‘今日(王)天武坐收天下矣,荆州得天武,至必回遑无计。’”又有写作“回惶”、“回皇”者,如《晋书·张轨附张重华传》:“臣所以回惶,忘寝与食也。”《梁书·世祖本纪》载王僧辩又奉表曰:“紫宸旷位,赤县无主,百灵耸动,万国回皇。”可见“回遑”一词于潘岳之前、同时及后来,所用频率远远大于“周遑”一词。《文选》与《玉台新咏》选诗有重叠者,文字每有不同,因此,不能以《文选》来证《玉台新咏》的是非,但唐写本《玉台新咏》既作“周遑”,我们仍然只能以此为依据,虽然还存其他的可能性。