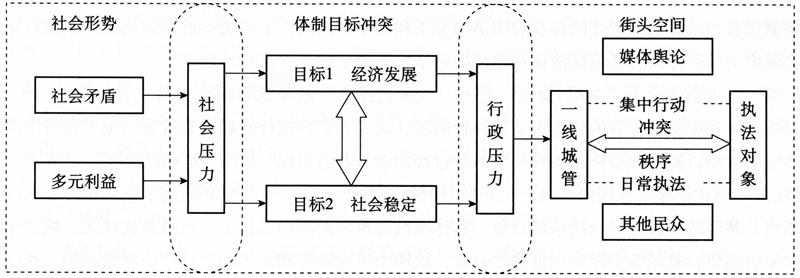

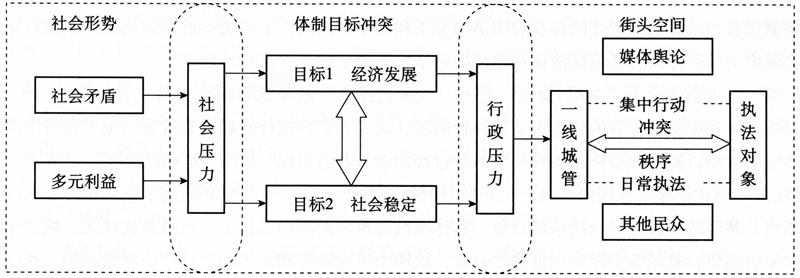

引言:问题与进路 目前,中国特色社会主义法律体系已经建成,①十八届四中全会进一步提出要建设中国特色社会主义法治体系。在法治体系建设过程中,高效的法治实施体系是重要环节;在“有法可依”的问题已得到总体解决的情况下,法律实施的重要性就更为凸显。法治实施体系包括司法、执法、守法、法律监督等内容。不过,目前法律社会学研究主要关注司法领域问题,呈现出“司法中心主义”的特点,对与普通民众日常生活息息相关的执法领域问题关注较少。②而在大多数情况下,与立法、司法、法律监督等环节相比,普通民众对执法环节的介入相对较多,法治实施中的大多数问题是解决于执法环节。因此,加强执法领域的法律社会学研究,具有重要的现实意义。 随着中国城市化进程的快速发展,城市管理秩序发生很大变化,各地逐渐探索出城市管理综合执法体制以应对新挑战。近年来,在很多媒体的报道中,城管形象具有暴力执法、执法失当、行政不作为、内部管理失当、违法违纪等定见,其中“暴力执法”首当其冲。如果放宽视野,可以发现城市暴力现象在各国城市发展特定阶段带有一定普遍性。③在其工业化进程的开启阶段,西方发达国家城市暴力频繁发生,“20世纪80-90年代,‘城市暴力’一词常见于媒体和政治言论中;90年代末期,‘失序’(désordres)或‘城市不安全感’取而代之;后来,这两个词也被束之高阁,继之而起的是‘骚乱’(émeutes)一词。”④在许多不发达国家,即便城市在生活水平上远高于乡村,城市也是动乱和暴力的中心。⑤在这些国家,城市暴力的兴起被看做是城市共同生活失败的征兆。⑥中国城管执法中出现的冲突和暴力,是否也意味着城市共同生活的失败?要回答此问题,必须认识城管执法的实际过程,并在此基础上分析执法中的冲突和暴力现象的生成机制。 学术界主流观点对城管执法中的冲突和暴力现象的认识,主要有以下两种进路和范式。 第一种是“行政执法化”进路。这种进路“将行政权力的行使目的和正当根据诉诸对中立性、一般性和形式性的法律规则与程序规定的严格执行”,⑦试图用严格规则主义的形式法治思维来解释和应对城管执法中的困境。⑧具体又体现为两种思路:第一种思路是要完善法律规定、规范执法程序、约束城管执法者的权力;第二种思路在执法者和一些相关利益群体中表现比较明显,认为应当加强立法,赋予城管执法者更有力的执法权力,以保障执法工作的顺利开展。上述第一种思路提出要加强对执法者的约束,但这并非就能带来比较好的执法效果和社会管理效果。如李普斯基(Michael Lipsky)所言,越强调对基层的控制,反而越可能迫使基层官僚更加僵化和形式化地依法行政,牺牲某些服务对象的需求。⑨从我国目前行政法体系的基本架构来看,第二种思路被实现的可能性不大,不太可能强调加强城管执法者的执法权力,特别是不太可能赋予城管执法者以行政强制权力。而且,即便法律上加强了执法者的权力,也并不意味着在实际执法过程中就能实现。如果加强城管的执法权力,还可能因城管主动行使而在执法过程中引发更为严重的冲突和暴力事件,影响社会稳定和政府的政治合法性。“行政执法化”的进路是基于“政治/行政”二分法,认为如果政策和法律制定完善,就能够得以实现,而忽视了具体执法实践的复杂性,没有把执法实践体现的丰富的政治和社会意涵揭示出来。在政策执行研究中,这属于典型的“自上而下”的认识模型,认为政策制定者与政策执行者之间存在着明确的分工和上下级关系,主要关心的是如何让政策执行结果符合既定决策目标,直接根据法律规定的特定结果来衡量执行的成功与否。⑩ 第二种进路体现为“支配—反抗”范式。这种进路属于政策执行研究中的“自下而上”模型,从目标人群和服务执行者的角度去认识执行问题,认为大多数执行问题来自政策与地方微观层面制度环境的互动,需要理解涉及微观层面执行过程的参与者的目标、战略、活动以及相互关系。(11)“支配—反抗”范式是建立在国家与社会二元对立的框架之上,将抗争和冲突归结于政府权力过大或行使不当,基层政府成为民众抗争的对象。具体到城管执法问题的认识上,这种范式认为,城管比执法对象更强势,是城管支配和压迫执法对象,执法中出现冲突和暴力的责任应由城管承担,执法对象是城管执法暴力下的受害者。随着媒体和一些公共知识分子的介入,这些事件被视为民众权利意识的觉醒,被赋予了“抗争性政治”的内涵,被认为意味着出现了“新民权运动”,(12)指向国家与社会关系的重构。这种进路意识到来自地方微观层面执法对象的“反抗”对执法的影响,在一定程度上填补了“行政执法化”进路的认识盲点。但这种进路指向以西方政治为方向的体制改革设想,认为现有体制缺乏合法性,这就抽离了冲突发生的具体政治社会条件,城管及政府在城市管理具体实践中的应对能力、策略选择、运行机制及管理成效未被揭示出来。这种解释没有看到城管街头执法的复杂性,也误解了城管执法过程中所呈现出的国家与社会关系。(13) 上述两种进路对解释城管街头执法困境都存在一定的局限性,我们需要新的解释进路来分析城管街头执法困境。格兰诺维特(Mark Granovetter)认为,人不是脱离社会结构、社会关系像原子式地进行决策和行动,而是嵌入于具体的、当下的社会结构、社会关系中做出符合自己主观目的的行为选择。(14)城管执法活动嵌入于特定的执法空间及一定的社会形势和体制环境之中,深受执法空间、社会形势、体制环境的影响,形成了嵌入式执法结构。本文以嵌入式执法结构作为理论框架(见图1所示),来认识街头执法中的冲突与秩序的生成机制。(15)

图1 嵌入式执法结构 马特兰德(Richard E.Matland)根据执行性质的冲突性和模糊性这两个维度,建立了政策执行的“模糊—冲突”模型,区分了四种执行类型:冲突性低、模糊性低的行政执行,冲突性高、模糊性低的政治执行,冲突性低、模糊性高的试验性执行,冲突性高、模糊性高的象征性执行。(16)城管的工作涉及领域非常广,最为典型同时也是被媒体报道最多的是管理街头摊贩。城管管理摊贩的执法活动,比较接近政治执行,执法目标明确,但执法过程的冲突性高,执法者与执法对象间存在目标冲突,城管部门与地方政府其它职能部门之间存在目标冲突,地方政府的体制目标本身也存在冲突。“在任何一种社会危机中,社会秩序中最本质的政治基础都会暴露无遗”,政治的维度“包含着冲突:由谁来决定如何分配资源,以及这些决定是什么的冲突;各种不同身份以及如何表达并代表这些身份的冲突;各种不同的政治、经济和社会秩序的基本原则的冲突”。(17)本文用“街头政治”(18)这一概念来概括和理解当前城管管理摊贩的执法活动中出现的冲突与秩序并存的状态。所谓“街头政治”是指,城管一线执法中出现的冲突和秩序具有政治性,体现出一定的利益博弈及利益分配,不同主体通过街头执法中出现的冲突和秩序展开利益博弈,这种利益博弈发挥着再造规则的作用,重新形成比较稳定的行为规则和利益配置格局,不同利益主体间达成一定的利益均衡状态,这种均衡状态并不是静止不变的,而是处于相对稳定但又动态的利益博弈之中。

图1 嵌入式执法结构 马特兰德(Richard E.Matland)根据执行性质的冲突性和模糊性这两个维度,建立了政策执行的“模糊—冲突”模型,区分了四种执行类型:冲突性低、模糊性低的行政执行,冲突性高、模糊性低的政治执行,冲突性低、模糊性高的试验性执行,冲突性高、模糊性高的象征性执行。(16)城管的工作涉及领域非常广,最为典型同时也是被媒体报道最多的是管理街头摊贩。城管管理摊贩的执法活动,比较接近政治执行,执法目标明确,但执法过程的冲突性高,执法者与执法对象间存在目标冲突,城管部门与地方政府其它职能部门之间存在目标冲突,地方政府的体制目标本身也存在冲突。“在任何一种社会危机中,社会秩序中最本质的政治基础都会暴露无遗”,政治的维度“包含着冲突:由谁来决定如何分配资源,以及这些决定是什么的冲突;各种不同身份以及如何表达并代表这些身份的冲突;各种不同的政治、经济和社会秩序的基本原则的冲突”。(17)本文用“街头政治”(18)这一概念来概括和理解当前城管管理摊贩的执法活动中出现的冲突与秩序并存的状态。所谓“街头政治”是指,城管一线执法中出现的冲突和秩序具有政治性,体现出一定的利益博弈及利益分配,不同主体通过街头执法中出现的冲突和秩序展开利益博弈,这种利益博弈发挥着再造规则的作用,重新形成比较稳定的行为规则和利益配置格局,不同利益主体间达成一定的利益均衡状态,这种均衡状态并不是静止不变的,而是处于相对稳定但又动态的利益博弈之中。

图1 嵌入式执法结构 马特兰德(Richard E.Matland)根据执行性质的冲突性和模糊性这两个维度,建立了政策执行的“模糊—冲突”模型,区分了四种执行类型:冲突性低、模糊性低的行政执行,冲突性高、模糊性低的政治执行,冲突性低、模糊性高的试验性执行,冲突性高、模糊性高的象征性执行。(16)城管的工作涉及领域非常广,最为典型同时也是被媒体报道最多的是管理街头摊贩。城管管理摊贩的执法活动,比较接近政治执行,执法目标明确,但执法过程的冲突性高,执法者与执法对象间存在目标冲突,城管部门与地方政府其它职能部门之间存在目标冲突,地方政府的体制目标本身也存在冲突。“在任何一种社会危机中,社会秩序中最本质的政治基础都会暴露无遗”,政治的维度“包含着冲突:由谁来决定如何分配资源,以及这些决定是什么的冲突;各种不同身份以及如何表达并代表这些身份的冲突;各种不同的政治、经济和社会秩序的基本原则的冲突”。(17)本文用“街头政治”(18)这一概念来概括和理解当前城管管理摊贩的执法活动中出现的冲突与秩序并存的状态。所谓“街头政治”是指,城管一线执法中出现的冲突和秩序具有政治性,体现出一定的利益博弈及利益分配,不同主体通过街头执法中出现的冲突和秩序展开利益博弈,这种利益博弈发挥着再造规则的作用,重新形成比较稳定的行为规则和利益配置格局,不同利益主体间达成一定的利益均衡状态,这种均衡状态并不是静止不变的,而是处于相对稳定但又动态的利益博弈之中。