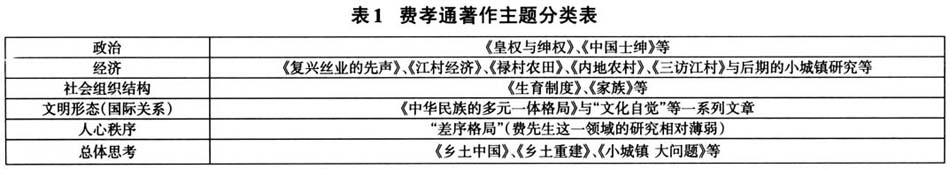

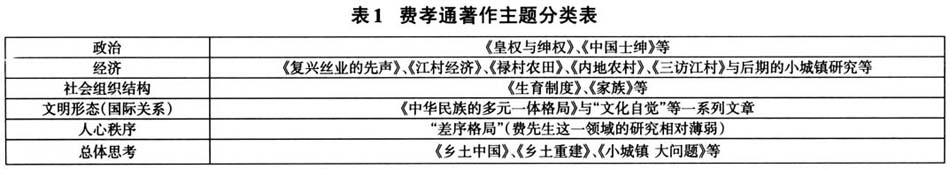

一、《江村经济》的主旨及其在费孝通思想体系中的位置 《江村经济》是一本怎样的书?学界通常称之为:“这是一本描述中国农民的消费、生产、分配与交易等体系”(费孝通,2001:20)的人类学著作。对这一约定俗成的评价,费先生本人似乎有不同看法。他在1996年《重读〈江村经济·序言〉》中写道:“实际上,真正了解我学人类学的目的,进入农村调查工作的,在当时——甚至一直到现在在同行中除了马老师之外,为数不多。”(费孝通,2001:342)费先生这番言论对我们这些社会学的后辈无异于当头棒喝;赧颜之余,不禁要问:《江村经济》的主题是什么,费先生乡村研究的目的何在?要准确回答这一问题,应当从费先生所处的时代,更准确地说,从近代中国转型的历史背景中去求取答案。 近代中国社会转型的本质是什么?简单地说,自1840年“西力东侵”以来,以天地人伦、礼俗教化、君主郡县、农副经济、家族村落与册封朝贡为核心要素的“中华文化体”,无力化解来自西方文明的挑战,在短短数十年间一败涂地、土崩瓦解,被迫卷入了西方主导的世界新秩序;中国也开启了“中华文明圈的宗主国”向“世界列国时代的一员”转型的历史新阶段。这场变革与以往改朝换代的“因循之变”截然不同,按钱穆先生的说法,其本质是一场酝酿已久的大病变,中国社会的人心秩序与社会体统都要彻底的转型(钱穆,1996:25-28)。昔人谓之“三千年未有之变局”,所言不虚。然而,对一个历史悠久、构成复杂、体量庞大的世界文明来说,一场彻底、全面的转型的难度是可想而知的。 可以说,近代中国的精英学者(包括费先生)多在为“近代中国如何转型”这一大问题夙兴夜寐;他们的理论思考与实践活动多指向“救亡的出路”与“复兴的蓝图”(费孝通,2001:14)。①至20世纪早期,学界围绕转型问题大致形成了两种思路:据传统思想与体制求变,或据西方模式重塑中国。以产业为例,就有“以农立国”与“工商立国”的争论;其他领域也同样充斥着各种对立的“主义”与“学说”。(费孝通,2001:23)对此,费先生写道,“分歧之处是由于对事实的误述或歪曲”,其实“这不是一个哲学问题,更不应该是各学派思想争论的问题。真正需要的是一种以可靠的情况为依据的常识性判断”。(费孝通,2001:23)那么,费先生在诊断近代中国转型问题时的依据是什么?大体可以归纳为以下两点: 其一,以科学调查的事实为依据。费先生明言,彼时中国社会的变迁,“既不是从西方社会制度直接转渡的过程,也不仅是传统的平衡受到了干扰”,其结果也不可能是“西方世界的复制”或“传统的复旧”(费孝通,2001:20-21);真正的过程是两种力量的碰撞、角力与融合,低估任何一方面都可能曲解事实。作为一名受过社会科学专业训练的青年学者,费先生认为,“传统派”与“西化派”都犯了一个错误,他们要么不正视历史的力量,要么不正视变化的现实;实际上,当时中国“所遭遇的问题,实在远超于选择哪一种主义,抄袭哪一种成法”。(费孝通,2009a:252)正确的做法应当是,基于对传统社会结构的本质与西方冲击引发的变迁的科学考察,及对于近代中国转型的方向、可能性及其限度的深入思考,小心试错,反复试验,“引导这种变迁趋向于我们所期望的结果”,“在中国的本土上建筑起一个切当的、新的社会组织”(费孝通,2001:21;费孝通,2009a:117、252)。 其二,以“总体”视野把握转型。青年时期的费先生就深切意识到,社会作为一个有机总体,政治制度、生产方式、价值观念等要素是相互匹配、交互运作的,中国社会更是积数千年之功磨合而成的“极复杂的结构”。(费孝通,2009a:91)作为一个悠久的文化体,传统中国的社会体制的诸要素及相应的人心秩序,已经形成了一种深度嵌套的关系。因此,他十分赞同当时(1933年)来华授课的派克教授的论断,即中国是一个“完成了的文明”(a finished civilization);这也就决定了近代中国的转型与改造必然是一种全面、彻底的转型与改造,而不是某个领域的修补突破或增量改革(费孝通,2009a:134)。 据以上两点,本文认为,费先生的著作构成了一个比较完整的思想体系,从人心秩序与社会体制的双重视角,考察了传统中国的政治、经济、社会组织结构与文明形态(国际关系)等核心要素及其转型可能性。大体如表1:

由此可知,《江村经济》是费先生关于传统农副经济向现代产业经济转型的主要著作之一,它与《复兴丝业的先声》等早期文章一同构成了费氏乡土工业与乡土重建的思想框架。费先生在1981年的《三访江村》中还强调,这部书的关注点是转型期中国农村的“农业、家庭副业与乡村工业的关系”,“在一个人口众多、土地有限的国家里,要进一步提高农民的生活水平,重点应当放在发展乡村工业上”(费孝通,2001:295)。由此可见,《江村经济》的主旨是乡村工业的发展;准确地说,这里涉及两个问题需要回答:(1)费先生主张走乡村工业道路的理由是什么?(2)何种模式的乡村工业适合中国?下文力图依次梳理费先生对这两个问题的思考。 二、伦理与产业的统一:“乡村工业”的理由 到1930年代,西方主导的世界市场与现代工商业已经深度侵蚀了中国农村的经济体系,从东南沿海一直波及内陆腹地,乡村社会凋弊溃败,高利贷横行,土地权持续外流,农民挣扎在饥荒边缘;农村经济乃至整个国家经济都面临破产的危机(费孝通,2006:80;梁漱溟,1989:613)。与此相应,彼时学界的主流问题便从20世纪初期的“以何立国”变为“如何工业化”,主要的声音则是“都市工业”,主要的分歧是选择英美自由市场式(资本主义)还是苏联集体计划式(社会主义)(费孝通,2009d:45)。②

由此可知,《江村经济》是费先生关于传统农副经济向现代产业经济转型的主要著作之一,它与《复兴丝业的先声》等早期文章一同构成了费氏乡土工业与乡土重建的思想框架。费先生在1981年的《三访江村》中还强调,这部书的关注点是转型期中国农村的“农业、家庭副业与乡村工业的关系”,“在一个人口众多、土地有限的国家里,要进一步提高农民的生活水平,重点应当放在发展乡村工业上”(费孝通,2001:295)。由此可见,《江村经济》的主旨是乡村工业的发展;准确地说,这里涉及两个问题需要回答:(1)费先生主张走乡村工业道路的理由是什么?(2)何种模式的乡村工业适合中国?下文力图依次梳理费先生对这两个问题的思考。 二、伦理与产业的统一:“乡村工业”的理由 到1930年代,西方主导的世界市场与现代工商业已经深度侵蚀了中国农村的经济体系,从东南沿海一直波及内陆腹地,乡村社会凋弊溃败,高利贷横行,土地权持续外流,农民挣扎在饥荒边缘;农村经济乃至整个国家经济都面临破产的危机(费孝通,2006:80;梁漱溟,1989:613)。与此相应,彼时学界的主流问题便从20世纪初期的“以何立国”变为“如何工业化”,主要的声音则是“都市工业”,主要的分歧是选择英美自由市场式(资本主义)还是苏联集体计划式(社会主义)(费孝通,2009d:45)。②

由此可知,《江村经济》是费先生关于传统农副经济向现代产业经济转型的主要著作之一,它与《复兴丝业的先声》等早期文章一同构成了费氏乡土工业与乡土重建的思想框架。费先生在1981年的《三访江村》中还强调,这部书的关注点是转型期中国农村的“农业、家庭副业与乡村工业的关系”,“在一个人口众多、土地有限的国家里,要进一步提高农民的生活水平,重点应当放在发展乡村工业上”(费孝通,2001:295)。由此可见,《江村经济》的主旨是乡村工业的发展;准确地说,这里涉及两个问题需要回答:(1)费先生主张走乡村工业道路的理由是什么?(2)何种模式的乡村工业适合中国?下文力图依次梳理费先生对这两个问题的思考。 二、伦理与产业的统一:“乡村工业”的理由 到1930年代,西方主导的世界市场与现代工商业已经深度侵蚀了中国农村的经济体系,从东南沿海一直波及内陆腹地,乡村社会凋弊溃败,高利贷横行,土地权持续外流,农民挣扎在饥荒边缘;农村经济乃至整个国家经济都面临破产的危机(费孝通,2006:80;梁漱溟,1989:613)。与此相应,彼时学界的主流问题便从20世纪初期的“以何立国”变为“如何工业化”,主要的声音则是“都市工业”,主要的分歧是选择英美自由市场式(资本主义)还是苏联集体计划式(社会主义)(费孝通,2009d:45)。②