云南省图书馆机构用户,欢迎您!

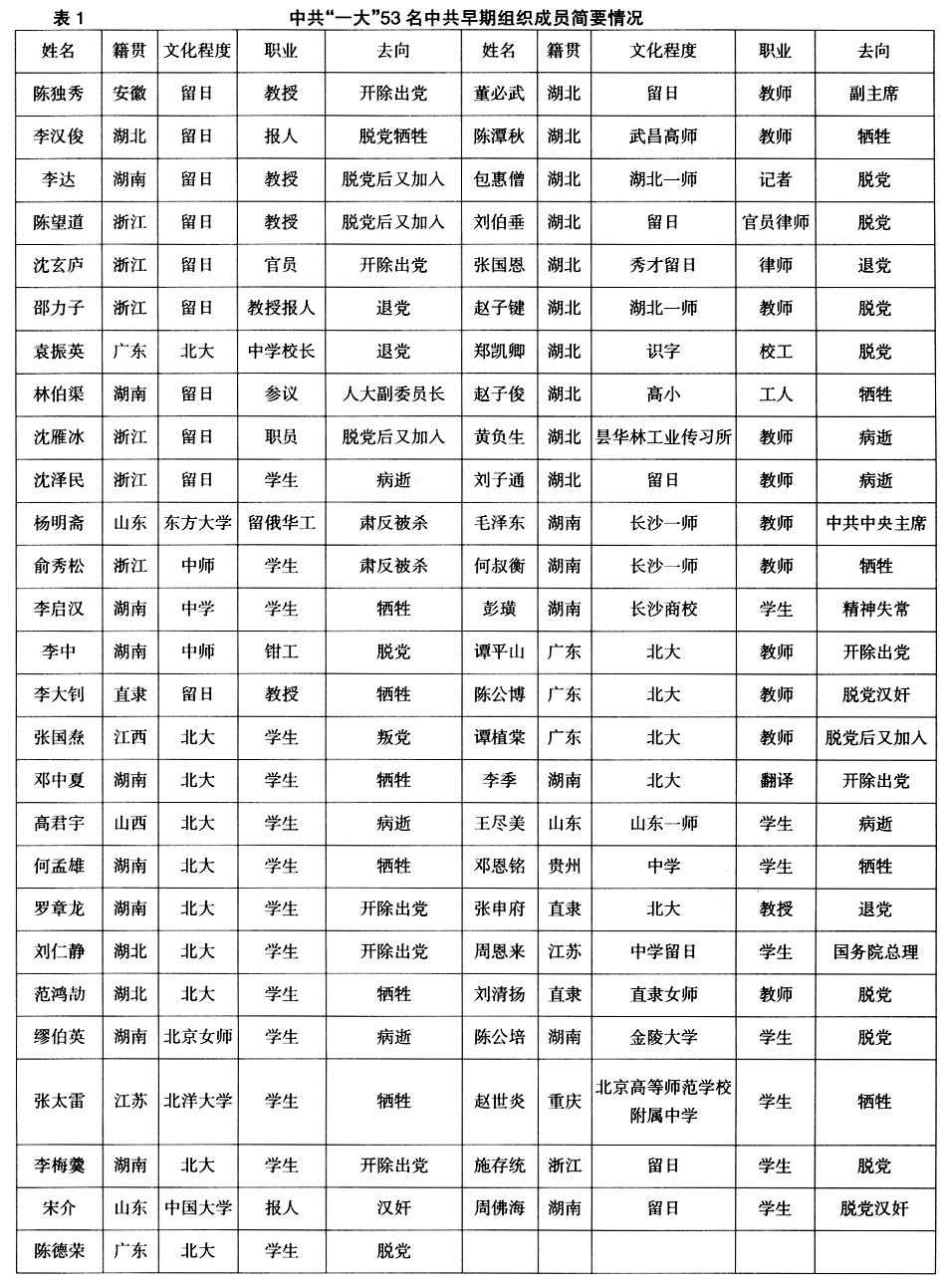

出席中国共产党第一次代表大会的代表有13人,代表全国53名党员,其中知识分子党员51人。从地域特征来看,这些知识分子党员主要集中在湖南、湖北、浙江、山东、直隶、广东和安徽等省份。共产主义小组成立的地点,主要在思想开放、知识分子众多的城市,这些知识分子离开差序格局的乡土社会来到流动的都市空间,寻找新的凝结纽带,这就为共产主义小组的成立创造了条件。知识分子在革命运动中的身份分化,可以从知识分子的社会地位、个人特质等方面来探寻解释因素。

从这些简要情况可以看出,除郑凯卿和赵子俊外,中共组织成员基本上是知识分子。知识分子占了总数的96%多。用知识谱系学来分析中共“一大”前的组织成员是可行的,而且有助于产生新的学术成果。 二、地域特征是知识分子党员来源的重要解释因素 正如列宁所指出:“地理环境的特性决定着生产力的发展,而生产力的发展又决定着经济关系以及随在经济关系后面的所用其他社会关系的发展……在马克思主义看来,地理环境是通过在一定地方、在一定生产力的基础上所产生的生产关系来影响人的,而生产力的发展的首要条件就是这种地理环境的特性。”[3]P459地域特征与知识分子党员的形成有非常重大的关系。 从籍贯来看,湖南最多,有15人;其次是湖北,有13人;浙江有8人;广东有5人;直隶有3人;山东有3人;安徽、江苏、重庆、江西、山西、贵州各有1人(其中贵州籍邓恩铭16岁就离开家乡投靠叔父黄泽沛,地域特征分析时以山东为统计对象)。 这些省份,正是鸦片战争以后,港口被迫对外开放的省份。广东的广州1842年被迫对外开放,汕头1858年开放;浙江宁波1842年开放,温州1876年开放,杭州1895年开放;湖北汉口1858年开放,宜昌1876年开放,沙市1895年开放;直隶天津1860年开放;山东烟台1858年开放;安徽芜湖1876年开放;江苏南京、镇江1858年开放,苏州1895年开放;重庆1895年开放;江西九江1858年开放。湖南虽然没有港口开放,但湖南紧邻广东、湖北,也较早地被国际资本主义生产体系活动所影响。 港口开埠通商,一方面,使这些省份的经济结构和思想观念发生了巨大的改变。张国焘在《我的回忆》中说:“中国再不能闭关自守,中国要自强起来,并不是铁路矿场洋货不好,而是要中国人自己能制造机器管理企业就好了。我们学生目击火车、矿场、洋货等新事物的优点,再也不会附和旧的观念。”[4]P17-18 对新事物的向往,促使传统的读书人去新式学堂寻求西方新的知识。“一大”前的知识分子类型的组织成员大多有这样的经历。毛泽东曾对斯诺说到:“我听说有一个非常新式的学堂,于是决心不顾父亲反对,要到那里去就学。学堂设在我母亲娘家住的湘乡县。我的一个表兄就在那里上学,他向我谈了这个新学堂的情况和‘新法教育’的改革。那里不那么注重经书,西方‘新学’教得比较多,教学方法也是很‘激进’的。”[5]P112新式学堂的开办促使一些传统的私塾生完成了向近代新兴知识分子的转变。 另一方面,“条约港知识分子”这个群体在近代中国意义深远的思想和文化变革中发挥了重要作用,“他们由于家庭贫困等原因退出科举考试而走向上海等开放城市,作为企业经营者或新闻记者而从事这些新的职业。……条约港知识分子们发现西方‘富强’的原因在于西方社会的诸制度,尤其是政治制度(特别是议会制)和教育制度(特别是学校教育制度)。他们认为议会制实现了‘君民一体’,加强了国家的团结;学校教育制度则培养了多方面的大量的人才。在他们看来,中国缺少这样的制度。因此,他们断言为了实现与西方同样的‘富强’,制度改革很有必要,包括议会制的引进。他们提出了具体的政策方案。”[6]P14-15其代表性人物主要有王韬、郑观应及后来的严复、康有为、谭嗣同和梁启超等。 他们人数虽然很少,但他们的思想影响着正在形成的新兴知识分子。陈独秀这样写道:“在家里读书的时候,天天只知道吃饭睡觉,就是奋发有为,也不过是念念文章,想骗几层功名,光耀门楣罢了。……后来读康先生及其徒梁任公之文章,始恍然于域外之政教学术,粲然可观,茅塞顿开,觉昨非而今是。”[7]可以说,“一大”前的知识分子党员大部分直接接受过或间接接受过条约港知识分子的影响,甚至有的直接在条约港接受新的知识,受到“条约口岸”特殊文化的熏陶。邵力子就是其中一位。1902年他来到上海南洋公学特班就学。在那里,他广泛地阅读了卢梭的《民约论》、孟德斯鸠的《万法精理》等西方原著及《时务报》,最使他感兴趣的是严复译述的《天演论》和当时能看到的《群学肆言》部分译文。他们的思想开始发生一些改变。正如毛泽东所指出:“那时,求进步的中国人,只要是西方的新道理,什么书也看。……我自己在青年时期,学的也是这些东西。这些是西方资产阶级民族主义的文化,即所谓新学,包括那时的社会学说和自然科学,和中国封建主义的文化即所谓旧学是对立的。学了这些新学的人们,在很长的时期内产生了一种信心,认为这些很可以救中国,除了旧学派,新学派自己表示怀疑的很少。要救国,只有维新,要维新,只有学外国。”[8]P1469-1470

从这些简要情况可以看出,除郑凯卿和赵子俊外,中共组织成员基本上是知识分子。知识分子占了总数的96%多。用知识谱系学来分析中共“一大”前的组织成员是可行的,而且有助于产生新的学术成果。 二、地域特征是知识分子党员来源的重要解释因素 正如列宁所指出:“地理环境的特性决定着生产力的发展,而生产力的发展又决定着经济关系以及随在经济关系后面的所用其他社会关系的发展……在马克思主义看来,地理环境是通过在一定地方、在一定生产力的基础上所产生的生产关系来影响人的,而生产力的发展的首要条件就是这种地理环境的特性。”[3]P459地域特征与知识分子党员的形成有非常重大的关系。 从籍贯来看,湖南最多,有15人;其次是湖北,有13人;浙江有8人;广东有5人;直隶有3人;山东有3人;安徽、江苏、重庆、江西、山西、贵州各有1人(其中贵州籍邓恩铭16岁就离开家乡投靠叔父黄泽沛,地域特征分析时以山东为统计对象)。 这些省份,正是鸦片战争以后,港口被迫对外开放的省份。广东的广州1842年被迫对外开放,汕头1858年开放;浙江宁波1842年开放,温州1876年开放,杭州1895年开放;湖北汉口1858年开放,宜昌1876年开放,沙市1895年开放;直隶天津1860年开放;山东烟台1858年开放;安徽芜湖1876年开放;江苏南京、镇江1858年开放,苏州1895年开放;重庆1895年开放;江西九江1858年开放。湖南虽然没有港口开放,但湖南紧邻广东、湖北,也较早地被国际资本主义生产体系活动所影响。 港口开埠通商,一方面,使这些省份的经济结构和思想观念发生了巨大的改变。张国焘在《我的回忆》中说:“中国再不能闭关自守,中国要自强起来,并不是铁路矿场洋货不好,而是要中国人自己能制造机器管理企业就好了。我们学生目击火车、矿场、洋货等新事物的优点,再也不会附和旧的观念。”[4]P17-18 对新事物的向往,促使传统的读书人去新式学堂寻求西方新的知识。“一大”前的知识分子类型的组织成员大多有这样的经历。毛泽东曾对斯诺说到:“我听说有一个非常新式的学堂,于是决心不顾父亲反对,要到那里去就学。学堂设在我母亲娘家住的湘乡县。我的一个表兄就在那里上学,他向我谈了这个新学堂的情况和‘新法教育’的改革。那里不那么注重经书,西方‘新学’教得比较多,教学方法也是很‘激进’的。”[5]P112新式学堂的开办促使一些传统的私塾生完成了向近代新兴知识分子的转变。 另一方面,“条约港知识分子”这个群体在近代中国意义深远的思想和文化变革中发挥了重要作用,“他们由于家庭贫困等原因退出科举考试而走向上海等开放城市,作为企业经营者或新闻记者而从事这些新的职业。……条约港知识分子们发现西方‘富强’的原因在于西方社会的诸制度,尤其是政治制度(特别是议会制)和教育制度(特别是学校教育制度)。他们认为议会制实现了‘君民一体’,加强了国家的团结;学校教育制度则培养了多方面的大量的人才。在他们看来,中国缺少这样的制度。因此,他们断言为了实现与西方同样的‘富强’,制度改革很有必要,包括议会制的引进。他们提出了具体的政策方案。”[6]P14-15其代表性人物主要有王韬、郑观应及后来的严复、康有为、谭嗣同和梁启超等。 他们人数虽然很少,但他们的思想影响着正在形成的新兴知识分子。陈独秀这样写道:“在家里读书的时候,天天只知道吃饭睡觉,就是奋发有为,也不过是念念文章,想骗几层功名,光耀门楣罢了。……后来读康先生及其徒梁任公之文章,始恍然于域外之政教学术,粲然可观,茅塞顿开,觉昨非而今是。”[7]可以说,“一大”前的知识分子党员大部分直接接受过或间接接受过条约港知识分子的影响,甚至有的直接在条约港接受新的知识,受到“条约口岸”特殊文化的熏陶。邵力子就是其中一位。1902年他来到上海南洋公学特班就学。在那里,他广泛地阅读了卢梭的《民约论》、孟德斯鸠的《万法精理》等西方原著及《时务报》,最使他感兴趣的是严复译述的《天演论》和当时能看到的《群学肆言》部分译文。他们的思想开始发生一些改变。正如毛泽东所指出:“那时,求进步的中国人,只要是西方的新道理,什么书也看。……我自己在青年时期,学的也是这些东西。这些是西方资产阶级民族主义的文化,即所谓新学,包括那时的社会学说和自然科学,和中国封建主义的文化即所谓旧学是对立的。学了这些新学的人们,在很长的时期内产生了一种信心,认为这些很可以救中国,除了旧学派,新学派自己表示怀疑的很少。要救国,只有维新,要维新,只有学外国。”[8]P1469-1470