云南省图书馆机构用户,欢迎您!

在《存在与时间》的导论部分,海德格尔通过批评性地诉诸亚里士多德的存在论思想,为自己的存在论策略的实施创造了前提。本文在深入分析海德格尔这些论述的基础上,对比亚里士多德的存在论立场,系统地揭示出海德格尔对亚里士多德存在论思想的关键性误读,表明正是由于忽略了亚里士多德基于存在的多种意义理论对存在的逻辑分析,海德格尔才有可能为存在意义的探寻开辟一条完全不同的现代道路,将传统的存在论导向他自己的特殊的生存论现象学上去。

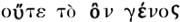

〔存在不是类〕。存在的“普遍性”超乎一切族类上的普遍性。按照中世纪存在论的术语,“存在”是“transcendens〔超越者〕”。亚里士多德已经把这个超越的“普遍〔者〕”的统一性视为类比的统一性,以与关乎实事的最高族类概念的多样性相对照。不管亚里士多德多么依附于柏拉图对存在论问题的提法,凭借这一揭示,他还是把存在问题置于全新的基础之上了。诚然,连他也不曾澄明这些范畴之间的联系的晦暗处。(海德格尔,导论,第4页) 不管海德格尔在这段话中如何试图用中世纪的存在论思想(特别是关于“存在”是超越者、所具有的是一种超越的普遍性的思想)来解释亚里士多德的“存在”观点,也不管他对“存在”的概念的“普遍性”理解受到了他那个时代有关亚里士多德的存在意义理论的研究水平多大程度的局限,同时,也不管他对亚里士多德的存在论思想的评价是否准确和公允,毕竟他在这段话中还是非常清楚地表明了他对存在意义的考察是可以追溯到亚里士多德的。 而在他所提出的这类成见的第二个方面,即“存在”是不可定义的,尽管在具体的阐述中他一个字都没有提到亚里士多德,但是,他仍然将这一思想的来源指向了亚里士多德。他这样说: “存在”这个概念是不可定义的。这是从它的最高普遍性推论出来的。这话有道理——既然definitio fit per genus proximum et differentiam specificam〔定义来自最近的属加种差〕。确实不能把“存在”理解为存在者,enti non additur aliqua natura:令存在者归属于存在并不能使“存在”得到规定。存在既不能用定义方法从更高的概念导出,又不能由较低的概念来表现。然而,结论难道是说“存在”不再构成任何问题了吗?当然不是。结论倒只能是:“存在”不是某种类似于存在者的东西。所以,虽然传统逻辑的“定义方法”可以在一定限度内规定存在者,但这种方法不适用于存在。其实,传统逻辑本身就根植在古希腊存在论之中。存在的不可定义性并不取消存在的意义问题,它倒是要我们正视这个问题。(同上,第5页) 这里,尽管海德格尔也不得不承认不可能在亚里士多德那里找到“‘存在’这个概念是不可定义的”这一思想的具体出处(他承认这一思想是“从它的最高普遍性推论出来的”),但是,他还是通过这样一种迂回的方式将“斗争”的矛头指向了亚里士多德,尽管仍然与中世纪的、甚至近代的存在论思想(他在脚注中引用了帕斯卡尔的观点作为文献支持)搅在一起。但是,这是否是基于对亚里士多德思想的正确理解呢?是否“存在”概念的普遍性就导致了“存在”概念的不可研究,并且因此“存在”的意义问题就被亚里士多德以这种理由搁置了呢?显然,这正是我们在这篇文章中所要关注的问题的焦点。由于海德格尔在后面所展开的他对“存在”问题的研究是基于他对亚里士多德的“存在”观点的那样一种理解,因此,我们就有必要来考察他的理解是否正确,以及他的这种理解如何导致了他对“存在”问题的特殊的“海德格尔式的”研究计划。 海德格尔上引的存在论方面的两个成见无疑都直接或间接地来自于亚里士多德。因为,正是在《形而上学》B3中,在讨论到究竟是属(genus)更是存在者的本原,还是事物由以构成的元素更是存在者的本原这个形而上学的难题时,亚里士多德针对作为最高的普遍者的“存在”(连同“一”)作出如下思考: 如果说属尤其是本原,究竟应当认为最初的属是本原,还是那些谓述不可分的东西的最终的属是本原呢?因为这是有争议的。因为,如果普遍者永远更是本原,那么很明显,最高的属就是本原;因为它们陈述一切。因此,就会有和最初的属一样多的存在者的本原,这样存在和一就将是本原和实体;因为它们尤其陈述一切存在者。然而无论一或存在都不是存在者的一个属;因为必然地,每一个属的种差也存在,并且每一个都是一,但无论属的种谓述自己的种差,还是属离开了它的种进行谓述,都是不可能的;所以,如果一或者存在是属,那么,就没有一个种差将是存在、将是一。然而,如果它们不是属,那么它们也将不是本原,如果属才是本原的话。(998b15-29,凡本文所引用的《形而上学》中的段落均由笔者根据希腊原文直接译出。)

〔存在不是类〕。存在的“普遍性”超乎一切族类上的普遍性。按照中世纪存在论的术语,“存在”是“transcendens〔超越者〕”。亚里士多德已经把这个超越的“普遍〔者〕”的统一性视为类比的统一性,以与关乎实事的最高族类概念的多样性相对照。不管亚里士多德多么依附于柏拉图对存在论问题的提法,凭借这一揭示,他还是把存在问题置于全新的基础之上了。诚然,连他也不曾澄明这些范畴之间的联系的晦暗处。(海德格尔,导论,第4页) 不管海德格尔在这段话中如何试图用中世纪的存在论思想(特别是关于“存在”是超越者、所具有的是一种超越的普遍性的思想)来解释亚里士多德的“存在”观点,也不管他对“存在”的概念的“普遍性”理解受到了他那个时代有关亚里士多德的存在意义理论的研究水平多大程度的局限,同时,也不管他对亚里士多德的存在论思想的评价是否准确和公允,毕竟他在这段话中还是非常清楚地表明了他对存在意义的考察是可以追溯到亚里士多德的。 而在他所提出的这类成见的第二个方面,即“存在”是不可定义的,尽管在具体的阐述中他一个字都没有提到亚里士多德,但是,他仍然将这一思想的来源指向了亚里士多德。他这样说: “存在”这个概念是不可定义的。这是从它的最高普遍性推论出来的。这话有道理——既然definitio fit per genus proximum et differentiam specificam〔定义来自最近的属加种差〕。确实不能把“存在”理解为存在者,enti non additur aliqua natura:令存在者归属于存在并不能使“存在”得到规定。存在既不能用定义方法从更高的概念导出,又不能由较低的概念来表现。然而,结论难道是说“存在”不再构成任何问题了吗?当然不是。结论倒只能是:“存在”不是某种类似于存在者的东西。所以,虽然传统逻辑的“定义方法”可以在一定限度内规定存在者,但这种方法不适用于存在。其实,传统逻辑本身就根植在古希腊存在论之中。存在的不可定义性并不取消存在的意义问题,它倒是要我们正视这个问题。(同上,第5页) 这里,尽管海德格尔也不得不承认不可能在亚里士多德那里找到“‘存在’这个概念是不可定义的”这一思想的具体出处(他承认这一思想是“从它的最高普遍性推论出来的”),但是,他还是通过这样一种迂回的方式将“斗争”的矛头指向了亚里士多德,尽管仍然与中世纪的、甚至近代的存在论思想(他在脚注中引用了帕斯卡尔的观点作为文献支持)搅在一起。但是,这是否是基于对亚里士多德思想的正确理解呢?是否“存在”概念的普遍性就导致了“存在”概念的不可研究,并且因此“存在”的意义问题就被亚里士多德以这种理由搁置了呢?显然,这正是我们在这篇文章中所要关注的问题的焦点。由于海德格尔在后面所展开的他对“存在”问题的研究是基于他对亚里士多德的“存在”观点的那样一种理解,因此,我们就有必要来考察他的理解是否正确,以及他的这种理解如何导致了他对“存在”问题的特殊的“海德格尔式的”研究计划。 海德格尔上引的存在论方面的两个成见无疑都直接或间接地来自于亚里士多德。因为,正是在《形而上学》B3中,在讨论到究竟是属(genus)更是存在者的本原,还是事物由以构成的元素更是存在者的本原这个形而上学的难题时,亚里士多德针对作为最高的普遍者的“存在”(连同“一”)作出如下思考: 如果说属尤其是本原,究竟应当认为最初的属是本原,还是那些谓述不可分的东西的最终的属是本原呢?因为这是有争议的。因为,如果普遍者永远更是本原,那么很明显,最高的属就是本原;因为它们陈述一切。因此,就会有和最初的属一样多的存在者的本原,这样存在和一就将是本原和实体;因为它们尤其陈述一切存在者。然而无论一或存在都不是存在者的一个属;因为必然地,每一个属的种差也存在,并且每一个都是一,但无论属的种谓述自己的种差,还是属离开了它的种进行谓述,都是不可能的;所以,如果一或者存在是属,那么,就没有一个种差将是存在、将是一。然而,如果它们不是属,那么它们也将不是本原,如果属才是本原的话。(998b15-29,凡本文所引用的《形而上学》中的段落均由笔者根据希腊原文直接译出。)