云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文对“百花文学”进行叙事学分析,意在呈现“百花文学”在情节设置、人物塑造方面的叙事特点,及其作为短篇小说的抒情特征。本文认为“百花文学”虽然在一定程度上偏离了十七年主流的叙事成规,但也在叙事层面体现出暴露社会阴暗面与歌颂美好光明的社会主义社会、表达个人情感与体现阶级情谊之间的叙述平衡,其在叙事层面所做的尝试和努力为我们进一步了解十七年文学的丰富性和复杂性提供了有益的视角。

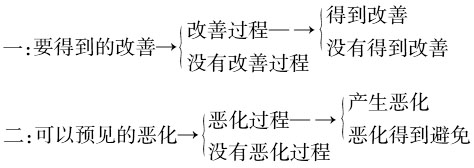

并且在此基础上总结了改善与恶化在叙事作品中的三种结合方式:首尾接续式、中间包含式和左右并联式。⑤在建国初十七年的主流叙述中,无论是书写艰苦卓绝的革命战争,比如《红日》,还是展现困难重重的社会主义改造,比如《创业史》;无论是受到主流批评界充分肯定的《红旗谱》,还是出版后有诸多争议的《三家巷》,尽管故事的发展经历种种艰难曲折,但故事的主干往往遵循一种简单、明确而固定的程式展开,即:要得到的改善→改善过程→得到改善,这一程式同时也是建国初十七年主流叙述的既定成规。然而在“百花文学”中,“要得到的改善”并非只经历“改善过程”,也并非仅有“得到改善”一个叙事终点,事件的发展变化呈现出更多的可能性。 比如《本报内部消息》的情节设置可以表示为:“要得到的改善”→“改善过程”→“没有得到改善”。报社领导的保守和教条是“要得到的改善”,年轻记者黄佳英对“不合理的事情”的不妥协推动事件向着“改善过程”发展,但事件并未走向“得到改善”的叙事终点,总编辑陈立栋被公认是报社发展的最大阻力,但仍没有被调离工作岗位;工业组组长张野依然怀抱明哲保身、收支平衡的处世态度,在“仔细地核算一回今天在一些事情上耗费的精力是不是浪费,认为不是才安心地闭上了眼睛”⑥,在情节设置上与之相近的文本还有《沉默》(秦兆阳)等。又如《改选》的情节设置可以表示为“要得到的改善”→“没有改善过程”→“看到改善希望”。好大喜功、惟命是从却不顾及群众利益的工会主席希望能在改选中连任成为事件“要得到的改善”,但是事件并没像我们已经习惯的那样向着改善的方向发展,一心为公的工会干部老郝不断地受到工会排挤,最后连提名权也被剥夺,事件最终在老郝辞世中结束。不过这个带有悲剧性的叙事终点仍带出一点“光明的尾巴”,让读者看到了“得到改善”的希望:老郝的工作获得了工会会员的认可,并且以最高的支持率当选为工会主席。与之情节设置相近的文本还有《灰色的帆蓬》(李凖)、《小巷深处》(陆文夫)等。再如《在桥梁工地上》的情节设置可以表示为“要得到的改善”→“没有改善过程”。队长罗立正安于现状、墨守成规、工作缺乏魄力是“要得到的改善”,事件同样也没朝着改善的方向发展,积极实践、敢于创新、勇于担责的工程师曾刚不断受压制、遭排挤,最终被调离桥梁大队。叙事人在文本结尾感慨:“春风啊,你几时才能吹进这个办公室呢?”⑦与之情节设置相近的文本还有《爬在旗杆上的人》(耿简)、《被围困的农庄主席》(白危)等。

并且在此基础上总结了改善与恶化在叙事作品中的三种结合方式:首尾接续式、中间包含式和左右并联式。⑤在建国初十七年的主流叙述中,无论是书写艰苦卓绝的革命战争,比如《红日》,还是展现困难重重的社会主义改造,比如《创业史》;无论是受到主流批评界充分肯定的《红旗谱》,还是出版后有诸多争议的《三家巷》,尽管故事的发展经历种种艰难曲折,但故事的主干往往遵循一种简单、明确而固定的程式展开,即:要得到的改善→改善过程→得到改善,这一程式同时也是建国初十七年主流叙述的既定成规。然而在“百花文学”中,“要得到的改善”并非只经历“改善过程”,也并非仅有“得到改善”一个叙事终点,事件的发展变化呈现出更多的可能性。 比如《本报内部消息》的情节设置可以表示为:“要得到的改善”→“改善过程”→“没有得到改善”。报社领导的保守和教条是“要得到的改善”,年轻记者黄佳英对“不合理的事情”的不妥协推动事件向着“改善过程”发展,但事件并未走向“得到改善”的叙事终点,总编辑陈立栋被公认是报社发展的最大阻力,但仍没有被调离工作岗位;工业组组长张野依然怀抱明哲保身、收支平衡的处世态度,在“仔细地核算一回今天在一些事情上耗费的精力是不是浪费,认为不是才安心地闭上了眼睛”⑥,在情节设置上与之相近的文本还有《沉默》(秦兆阳)等。又如《改选》的情节设置可以表示为“要得到的改善”→“没有改善过程”→“看到改善希望”。好大喜功、惟命是从却不顾及群众利益的工会主席希望能在改选中连任成为事件“要得到的改善”,但是事件并没像我们已经习惯的那样向着改善的方向发展,一心为公的工会干部老郝不断地受到工会排挤,最后连提名权也被剥夺,事件最终在老郝辞世中结束。不过这个带有悲剧性的叙事终点仍带出一点“光明的尾巴”,让读者看到了“得到改善”的希望:老郝的工作获得了工会会员的认可,并且以最高的支持率当选为工会主席。与之情节设置相近的文本还有《灰色的帆蓬》(李凖)、《小巷深处》(陆文夫)等。再如《在桥梁工地上》的情节设置可以表示为“要得到的改善”→“没有改善过程”。队长罗立正安于现状、墨守成规、工作缺乏魄力是“要得到的改善”,事件同样也没朝着改善的方向发展,积极实践、敢于创新、勇于担责的工程师曾刚不断受压制、遭排挤,最终被调离桥梁大队。叙事人在文本结尾感慨:“春风啊,你几时才能吹进这个办公室呢?”⑦与之情节设置相近的文本还有《爬在旗杆上的人》(耿简)、《被围困的农庄主席》(白危)等。