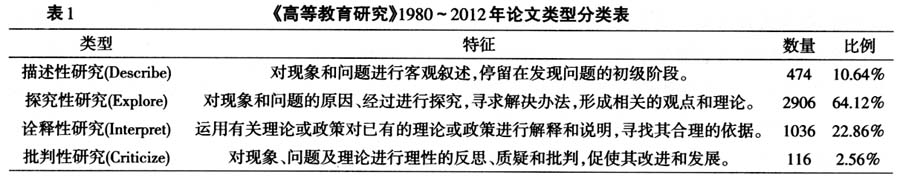

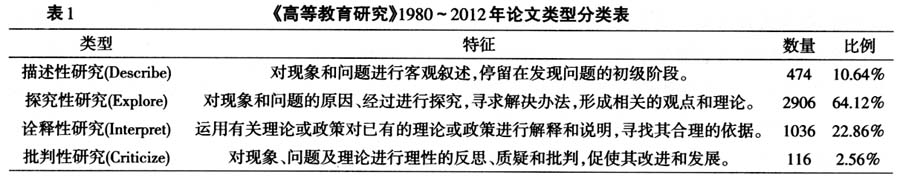

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2014)02-0016-06 一、高等教育研究发源于批判 从世界学术发展史看,学术研究发源于批判。中国先秦儒、墨、道、法诸子间的学术批判,开创了百家争鸣的学术繁荣时代。古希腊早期思想家通过学派之间的批判,创生了西方哲学,确立了崇尚真理的科学精神。文艺复兴后,“人权”对“神权”的批判,“人文”对“神学”的批判,推动了近代科学的发展和近代学科的诞生……毋庸置疑,批判是学术研究的题中之意和基本职能,没有批判就没有学术的发展、进步与繁荣。 同样,西方高等教育研究也发轫于批判。19世纪,随着欧洲新大学的迅速崛起,传统大学的古典人文主义理念岌岌可危,一场发生在科学主义(功利主义)与古典人文主义之间的批判和论战在欧洲学术界展开,由此催生了西方最早的高教理论研究。纽曼的《大学的理想》就是19世纪大学教育理念论战的代表性成果。此后100多年,尽管西方高教研究职能趋于多样化,但批判风格始终不曾消逝。翻开雅斯贝尔斯、赫钦斯、布鲁贝克、伯顿·克拉克、阿特巴赫等西方各个时期的高教名著,他们对当时大学理念及办学实践的批判和质疑随处可见。 中国高教研究起步晚于西方,但从一开始即以批判见长。打开民国时期的教育杂志,当时学者对大学教育的批判和质疑会不时映入眼帘。试举几例[1](P57-68)。 东吴大学教授孙晓楼在《教育杂志》上撰文批判当时的大学教育“忘了中国本位”,是“亡国教育”;“完全讲职业,讲功利,讲学分,讲文凭,置礼义廉耻做人的方法于不顾……这是‘相率而为盗’,中国社会的总崩溃,其病因即在于此”。 复旦大学教授郑若谷在他的专著《大学教育的理想》中,批判当时的大学“只不过是几所红顶高楼,几十位日暮途穷的老朽,几种理化工程的仪器……而其内容腐败,尽人皆知……如果这样新式的大学教育,再继续存在人间,恐怕现代文化马上就要破产”。 北京大学教授傅斯年在《独立评论》撰文批评民国初年的大学“只是一个大的学堂,民国五六年以后,北京大学侈谈新学问,眼高手低,能嘘气,不能交货”。他对二十世纪30年代的中国大学也持批判态度:“仍不能发展学术,而足以误青年,病国家”。 对高教的这类批判,在民国时期屡见不鲜。当今很多人对民国的大学教育充满神往之情,认为民国的大学教育办得好,体现了大学的精神。但如果我们查阅民国时期的主要教育杂志,却难以找到为当时大学唱赞歌的文章,见到的多是质疑、批判。笔者曾拟撰写一篇研究民国时期大学教授的论文,在“大成网”搜索了一下当时以“大学教授”为主题词的文章,结果看到的是大学教授“没落”、“堕落”、“悲哀”之类的文章。难道当时的教授真如此吗?倘若我们对照一下今天的教授,答案不难找到。 由此观之,无论是西方还是中国,高教研究都起步于对当时大学的批判,批判是高教研究的初始禀赋,也是高教研究一个不可或缺的重要职能。不同时期的高教研究学者通过批判,充分彰显了他们的社会责任,有力地推动了高等教育的改革和进步。或许可以这么认为,民国时期的大学之所以办得精彩,大师之所以不断涌现,也有当时高教研究学者不懈批判、不断质疑的一份功劳。 新中国建立后,为了配合学习苏联教育经验,高教界放弃了民国时期的批判风格,转而“对苏联经验全面肯定,不加分析地吸收,甚至大唱赞歌”[1](P66)。直到1956年“百花齐放、百家争鸣”方针的提出,才使高教界的学术批判重新掀起了一个个的“小高潮”。当时《高等教育》刊物组织的关于“教学中的‘百家争鸣’问题”的辩论相当激烈。四川大学校长彭迪先率先撰文明确提出:“首先应当把科学上已有定论的东西教给学生。”北京地质学院教师陶世龙则批判“定论说”,认为这会限制学生和教师思想发展,而且不能正确反映科学的现状。但他的观点很快受到了喻德渊、贾毓麟等学者的批判,他们认为:“在教学中争鸣不要脱离教学大纲,否则教学将会陷于混乱。”不久,喻、贾的观点又受到了朱士耀、赵安东、赵德富、梯柏坚等学者的批判,他们一致认为教学大纲中是应该列入科学上的争论问题[1](P70-74)。 可惜这场争鸣并未持续多久。随着“整风”和“反右”运动的开始,学术意义的高教研究戛然而止,学术批判被上纲上线的政治批判所替代。“文革”中的高教研究,更是通过政治批判,沦为替错误教育路线摇旗呐喊的工具。 二、当今中国高等教育研究批判的缺失 1978年,中国的高教研究伴随着“科学的春天”重新扬帆起航。30多年来,高教研究发展迅猛,成果丰硕,但令人稍感遗憾的是,当今的高教研究风格越来越温和,批评、批判日趋稀罕。 我们按照描述、探究、诠释、批判等学术研究通常的四种类型,对中国高等教育学专业委员会会刊《高等教育研究》1980~2012年的4532篇文章进行归类统计,发现明确可划归到批判性研究的文章只有116篇,仅占2.56%(详见表1)。

从图1看,四类文章中的另外三类数量30多年来都呈现上升趋势,而批判性文章一直在低位徘徊。当然,上述划分只具有相对的意义,在描述、探究、诠释等三类研究中也有相当一部分文章包含了批判的成分,但批判文章数量少、比例小是不争之事实。

从图1看,四类文章中的另外三类数量30多年来都呈现上升趋势,而批判性文章一直在低位徘徊。当然,上述划分只具有相对的意义,在描述、探究、诠释等三类研究中也有相当一部分文章包含了批判的成分,但批判文章数量少、比例小是不争之事实。

从图1看,四类文章中的另外三类数量30多年来都呈现上升趋势,而批判性文章一直在低位徘徊。当然,上述划分只具有相对的意义,在描述、探究、诠释等三类研究中也有相当一部分文章包含了批判的成分,但批判文章数量少、比例小是不争之事实。