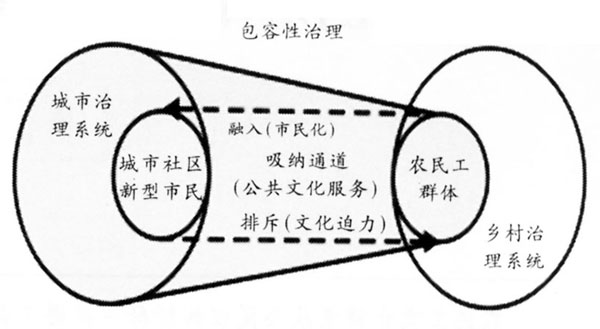

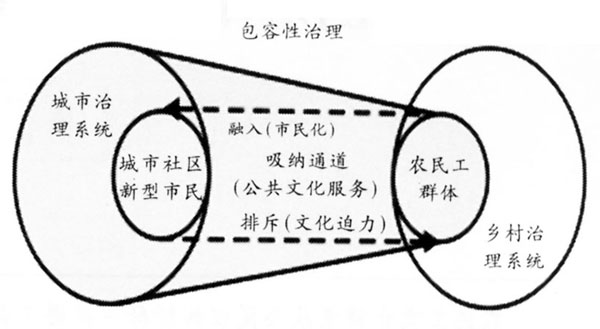

[中图分类号]C916.2 [文献标识码]A [文章编号]1004-518X(2013)01-0177-05 一、农民工文化权利、身份认同与城市社区“包容性治理” 文化权利是现代国家公民的一项基本人权。社会成员公平享有文化权利、占有并使用文化资源、享受公共文化服务,是和谐社会的重要标志。正处于社会急剧转型和快速城市化的中国,“尽管近年来农民工阶层的经济权利得到了一定程度的重视,但政治权利及文化权利发展仍然滞后,尤其是文化权利还基本处于被忽视的境地”[1]。游离于城乡之间的农民工群体同城市市民相比,在文化背景、受教育程度、社会地位等方面处于弱势。现阶段政府城市公共文化服务和管理体系难以跨越城乡身份鸿沟,不能满足农民工的文化需求,农民工融入城市文化生活、参与社会交往和实践文化创造等各种基本公民文化权利得不到充分保障。即便少数农民工能够在城市顺利“落户”,但由于社区的接纳与整合功能缺乏,导致农民工“市民精神”发育不全,身心两个层面由“乡村人”向“城里人”的蜕变落空。 所谓“包容性公民文化权利”,是指使宪法赋予每个公民享有的基本公共文化服务的权利惠及全体公民,特别是弱势群体和欠发达地区。现代宪政理论认为,作为受到宪法保护的基本权利,公民文化权利的主要实现方式,是以国家和政府承担特定的保障基本权利实现的义务为前提。没有政府在实现文化权利方面的积极作为,公民文化权利将无从实现,文化权利的基础性也将无法体现[2]。然而,我国城乡分治格局和准行政权力渗透,破坏了社区治理的自然演化常态。相对于西方国家来说,我国城市对乡村文明的兼容性较差,“经济接纳、社会拒入”的制度性悖论凸显,条块分割的政府文化行政体制也加剧了公民文化权利在阶层、地域等方面的不均等。从某种意义上说,包容性公民文化权利实现与否攸关农民工真正的城市社会融入及其市民化。 当昔日的农民从以土地为生产资料,以个体劳动为生产方式,以封闭、分散的传统村落聚居制度,转化为机械化大生产的信息发达的城市社区聚居制度时,劳动力、资本及多种经济要素在空间地域上的高度集中和合理流动所产生的聚集效应、规模效益都是空前巨大的[3]。农民工市民化,不仅仅是乡村人口向城市融入的线性流动,还是农民工依法享受与城市市民同等文化权利,实现市民和农民工之间相互身份认同的继续社会化。从隔离、选择型融入再到融合型融入的衍变,是农民工市民化的路径。“阻隔型融入条件下,农民工经济整合、文化接纳、行为适应、身份认同等呈现较低取向,他们并未融入城市主流社会;虽然多元型融入模式使农民工在经济生活上与市民同质,但在习俗和交往方面固持乡村文化传统;融合型融入顾名思义是指农民工经济、文化、行为、身份等四个维度基本得到了城市主流社会的认同,但这种融入带有明显‘主——从依附’的烙印;选择型融入则是农民工在就业、福利和行为举止方面与城市规范趋同,在文化方面既接受流入地的文化,又保留原有的文化,身在异乡却心系故园;只有融合型融入才是农民工市民化的‘最高境界’。城市农民工此时已完全整合到流入地的居民社区共同体当中,他们相互接纳、认可和依赖。”[4]因此,农民工市民化是对我国城乡文化二元体制进行的双向互动式的吸纳性融合,其逻辑起点是公民文化权利,关键环节是实现农民工和市民之间的身份认同,有效途径则是包容性公民文化权利诉求下的城市社区“包容性治理”。 社区治理的概念脱胎于“社区自治”,是伴随政治国家与市民社会在理论上的分野继而被植入治理理念,倡导各主体平等协商以共同管理社区公共事务的过程。事实上,长期以来我国城市社区治理功能被城乡分割的户籍管理制度所遮蔽,大量外来人口如农民工群体根本无法参与和享受社区文化服务,以致社区治理渐趋沦为狭隘的“市民自治”。“合作是牺牲私人的兴趣及倾向而服从一共同目的,于是基于人类这种生存需要产生了‘文化迫力’,并强制一切社区发生复杂的组织活动。”[5]笔者认为,在城乡二元结构境况下,农民工难以自我融入城市与市民共享公民文化服务。当我们意识到城市社区治理对农民工具有排斥性的同时,断不能轻视实现公共文化服务均等化对于社区治理系统所产生的“文化迫力”,即通过以城市社区这个载体提供基本公共文化服务,主动吸纳农民工并持续抗拒排异性,使农民工和市民在文化上产生认同感,促进整个城市治理系统中不同群体之间的人文关照及差异性相融,参见图1。

图1 城市社区“包容性治理”的动态模型 学理上讲,社区治理的精髓乃彰显平等的公民权利和市民的公共精神养成,“公共行政需要在宪政的框架下将公开性、平等性和包容性最大化,让全体人民在享有服务的同时感受到治理的人性化和政治关怀”[6]。李春成指出:“包容性治理的要义在于各种利益相关者能参与、影响治理的主体结构和决策进程,公平分享政策结果、治理收益及社会资源,各主体的权益能得以尊重和保障。”[7]如果从公民权利的角度审视城市社区“包容性治理”,应当是指在本社区范围内,通过政府与民间的持续互动,全体居民(包括农民工等外来人口)能够平等参与公共事务的协商,均等地使用社区公共资源和分享基本公共服务,个人尊严得到维护以及权益得以保障的公共治理。它不仅体现在突破城乡分割的空间包容和组织体系包容的层面上,更蕴含了文化权利包容的民主式治理的深邃内涵。 二、农民工在城市公共文化服务的社区治理中的困境:封闭与排异 德国社会学家斐迪南·滕尼斯在1887年出版的《社区与社会》一书中,首先提出了“社区”概念。在他看来,社区作为亲族和血缘关系结成的社会联合体与按照契约理性组成的社会有着显著区别。由美国社会学家R.E.帕克(Rorber E.Park)等人概括出社区地域性的内涵,认为社区是占据在一块被或多或少明确地限定了地域上的人群的汇集。可以说,“共同体”就是社区的本质。换言之,即便聚居在同一区域内,没有稳定的文化认同和交往合作的人群也不能算作社区[8]。我国改革开放以来,从起初对外来人口尤其是农民工的排斥,到逐渐将其视为城市的一分子,人们的观念发生了翻天覆地的变化,但这并不意味着城市农民工拥有与市民身份相匹配的文化认同和无差别的社会交往能力。相反,“我国的社区并不是自然形成的所谓共同体,而是行政划分的治理单元。社区几乎都不是一个自给自足的‘整体性社区’,而仅仅是满足原始居民部分需要的‘局部性社区’”。[9]这就决定了我国社区碎裂和分散化,而非自然演变的产物。

图1 城市社区“包容性治理”的动态模型 学理上讲,社区治理的精髓乃彰显平等的公民权利和市民的公共精神养成,“公共行政需要在宪政的框架下将公开性、平等性和包容性最大化,让全体人民在享有服务的同时感受到治理的人性化和政治关怀”[6]。李春成指出:“包容性治理的要义在于各种利益相关者能参与、影响治理的主体结构和决策进程,公平分享政策结果、治理收益及社会资源,各主体的权益能得以尊重和保障。”[7]如果从公民权利的角度审视城市社区“包容性治理”,应当是指在本社区范围内,通过政府与民间的持续互动,全体居民(包括农民工等外来人口)能够平等参与公共事务的协商,均等地使用社区公共资源和分享基本公共服务,个人尊严得到维护以及权益得以保障的公共治理。它不仅体现在突破城乡分割的空间包容和组织体系包容的层面上,更蕴含了文化权利包容的民主式治理的深邃内涵。 二、农民工在城市公共文化服务的社区治理中的困境:封闭与排异 德国社会学家斐迪南·滕尼斯在1887年出版的《社区与社会》一书中,首先提出了“社区”概念。在他看来,社区作为亲族和血缘关系结成的社会联合体与按照契约理性组成的社会有着显著区别。由美国社会学家R.E.帕克(Rorber E.Park)等人概括出社区地域性的内涵,认为社区是占据在一块被或多或少明确地限定了地域上的人群的汇集。可以说,“共同体”就是社区的本质。换言之,即便聚居在同一区域内,没有稳定的文化认同和交往合作的人群也不能算作社区[8]。我国改革开放以来,从起初对外来人口尤其是农民工的排斥,到逐渐将其视为城市的一分子,人们的观念发生了翻天覆地的变化,但这并不意味着城市农民工拥有与市民身份相匹配的文化认同和无差别的社会交往能力。相反,“我国的社区并不是自然形成的所谓共同体,而是行政划分的治理单元。社区几乎都不是一个自给自足的‘整体性社区’,而仅仅是满足原始居民部分需要的‘局部性社区’”。[9]这就决定了我国社区碎裂和分散化,而非自然演变的产物。

图1 城市社区“包容性治理”的动态模型 学理上讲,社区治理的精髓乃彰显平等的公民权利和市民的公共精神养成,“公共行政需要在宪政的框架下将公开性、平等性和包容性最大化,让全体人民在享有服务的同时感受到治理的人性化和政治关怀”[6]。李春成指出:“包容性治理的要义在于各种利益相关者能参与、影响治理的主体结构和决策进程,公平分享政策结果、治理收益及社会资源,各主体的权益能得以尊重和保障。”[7]如果从公民权利的角度审视城市社区“包容性治理”,应当是指在本社区范围内,通过政府与民间的持续互动,全体居民(包括农民工等外来人口)能够平等参与公共事务的协商,均等地使用社区公共资源和分享基本公共服务,个人尊严得到维护以及权益得以保障的公共治理。它不仅体现在突破城乡分割的空间包容和组织体系包容的层面上,更蕴含了文化权利包容的民主式治理的深邃内涵。 二、农民工在城市公共文化服务的社区治理中的困境:封闭与排异 德国社会学家斐迪南·滕尼斯在1887年出版的《社区与社会》一书中,首先提出了“社区”概念。在他看来,社区作为亲族和血缘关系结成的社会联合体与按照契约理性组成的社会有着显著区别。由美国社会学家R.E.帕克(Rorber E.Park)等人概括出社区地域性的内涵,认为社区是占据在一块被或多或少明确地限定了地域上的人群的汇集。可以说,“共同体”就是社区的本质。换言之,即便聚居在同一区域内,没有稳定的文化认同和交往合作的人群也不能算作社区[8]。我国改革开放以来,从起初对外来人口尤其是农民工的排斥,到逐渐将其视为城市的一分子,人们的观念发生了翻天覆地的变化,但这并不意味着城市农民工拥有与市民身份相匹配的文化认同和无差别的社会交往能力。相反,“我国的社区并不是自然形成的所谓共同体,而是行政划分的治理单元。社区几乎都不是一个自给自足的‘整体性社区’,而仅仅是满足原始居民部分需要的‘局部性社区’”。[9]这就决定了我国社区碎裂和分散化,而非自然演变的产物。