云南省图书馆机构用户,欢迎您!

以鸥外鸥为代表的“反抒情”诗派活跃于抗战及40年代诗坛。这是一个“左翼现代主义”的诗歌流派,其诗作体现了左翼的政治洞察力和艺术的先锋性之非同凡响的结合,可谓对现代实存和“现代派诗”的双重超克。他们的诗学主张和创作经验,足以启发当代诗人如何面对日益现代化的现实而诗而在。

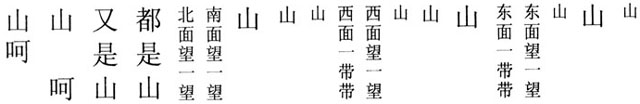

这并非故弄玄虚的文字游戏,而是为了形象地凸现自然与现代的冲突:“狼犬的齿的尖锐的山呵/这自然的墙/展开了环形之阵/绕住了未开垦的处女地/原始的城/向外来的现代的一切陌生的来客/四方八面举起了一双双的手挡住/但举起的一个个的手指的山/也有指隙的啦/无隙不入的外来的现代的文物/都在不知觉的隙缝中闪身进来了。”所以诗人在最后提醒人们:“注意呵/看彼等埋下来的是现代文明的善抑或恶吧。”① 所以,鸥外鸥的新形式实验是为了表达他的现代性感受服务的。但与一般现代派之质疑现代文明而不关心社会现实的态度不同,此时作为左翼诗人的鸥外鸥对文明的现代性批判同时也是对国统区不合理的社会现实的批判——他不仅讽刺那些带着殖民地崇洋迷外生活作风的人是“一群传染病人呵”(《传染病乘了急列车》),更指斥那些发国难财的贪官奸商们是“食纸币而肥的人”,辛辣地嘲讽“他们吸收着纸币的维他命ABCDE”(《食纸币而肥的人》)。对那些辛苦挣扎的升斗小民,鸥外鸥也不像一般左翼诗人那样情绪化地为其作不平之鸣以至愤怒的呐喊,而是将他们的可悲处境做了反抒情的冷处理,转化为超越了情绪反应的反讽。如《肠胃消化的原理》如此表现食不果腹的穷人—— 我蹲伏在厕所上竟日 一无所出 大便闭结,小便不流通 我消化不良了 医生也诊断为“消化不良”要我服泻盐三十瓦…… …… 我的胃肠内一无所有 既无所入焉有所出 既无存款即无款可提 泻无可泻 泻无可泻 我这个往来存款的户口 从何透支 如此富于知性的反抒情诗风,既不乏批判的力度,又让人读了别有一番滋味在心头。所以艾青曾赞誉“鸥外的诗有创造性、有战斗性、有革命性”②。那创造性就突出地表现在善用知性的反抒情风格,来表达对社会现实和现代文明的批判性反思。 这种知性的反抒情诗风也是柳木下和胡明树的主导风格。胡明树在当年的一篇诗论中对此有所申论: 数年前,鸥外鸥的《情绪的否斥》和徐迟的《抒情的放逐》,虽曾惹起不少人的反对,但作为反“抒情主义”这一点来看,我还是赞同的。 抒情诗不可无抒情成分,但叙事诗已减低其成分,讽刺诗,寓言诗也就更少。那么,会不会有一种完全脱离了抒情的诗呢?可能有的,将会有的,而且已经有的。那样的诗一定是偏于理智底、智慧底、想像底、感觉底、历史地理底、风俗习惯底、政治底、社会底、科学观底、世界观底。

这并非故弄玄虚的文字游戏,而是为了形象地凸现自然与现代的冲突:“狼犬的齿的尖锐的山呵/这自然的墙/展开了环形之阵/绕住了未开垦的处女地/原始的城/向外来的现代的一切陌生的来客/四方八面举起了一双双的手挡住/但举起的一个个的手指的山/也有指隙的啦/无隙不入的外来的现代的文物/都在不知觉的隙缝中闪身进来了。”所以诗人在最后提醒人们:“注意呵/看彼等埋下来的是现代文明的善抑或恶吧。”① 所以,鸥外鸥的新形式实验是为了表达他的现代性感受服务的。但与一般现代派之质疑现代文明而不关心社会现实的态度不同,此时作为左翼诗人的鸥外鸥对文明的现代性批判同时也是对国统区不合理的社会现实的批判——他不仅讽刺那些带着殖民地崇洋迷外生活作风的人是“一群传染病人呵”(《传染病乘了急列车》),更指斥那些发国难财的贪官奸商们是“食纸币而肥的人”,辛辣地嘲讽“他们吸收着纸币的维他命ABCDE”(《食纸币而肥的人》)。对那些辛苦挣扎的升斗小民,鸥外鸥也不像一般左翼诗人那样情绪化地为其作不平之鸣以至愤怒的呐喊,而是将他们的可悲处境做了反抒情的冷处理,转化为超越了情绪反应的反讽。如《肠胃消化的原理》如此表现食不果腹的穷人—— 我蹲伏在厕所上竟日 一无所出 大便闭结,小便不流通 我消化不良了 医生也诊断为“消化不良”要我服泻盐三十瓦…… …… 我的胃肠内一无所有 既无所入焉有所出 既无存款即无款可提 泻无可泻 泻无可泻 我这个往来存款的户口 从何透支 如此富于知性的反抒情诗风,既不乏批判的力度,又让人读了别有一番滋味在心头。所以艾青曾赞誉“鸥外的诗有创造性、有战斗性、有革命性”②。那创造性就突出地表现在善用知性的反抒情风格,来表达对社会现实和现代文明的批判性反思。 这种知性的反抒情诗风也是柳木下和胡明树的主导风格。胡明树在当年的一篇诗论中对此有所申论: 数年前,鸥外鸥的《情绪的否斥》和徐迟的《抒情的放逐》,虽曾惹起不少人的反对,但作为反“抒情主义”这一点来看,我还是赞同的。 抒情诗不可无抒情成分,但叙事诗已减低其成分,讽刺诗,寓言诗也就更少。那么,会不会有一种完全脱离了抒情的诗呢?可能有的,将会有的,而且已经有的。那样的诗一定是偏于理智底、智慧底、想像底、感觉底、历史地理底、风俗习惯底、政治底、社会底、科学观底、世界观底。