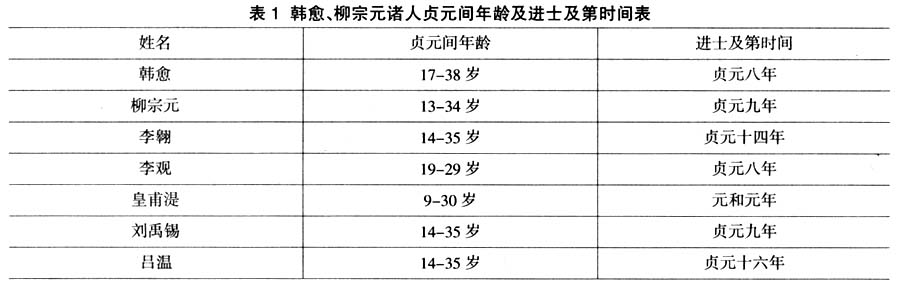

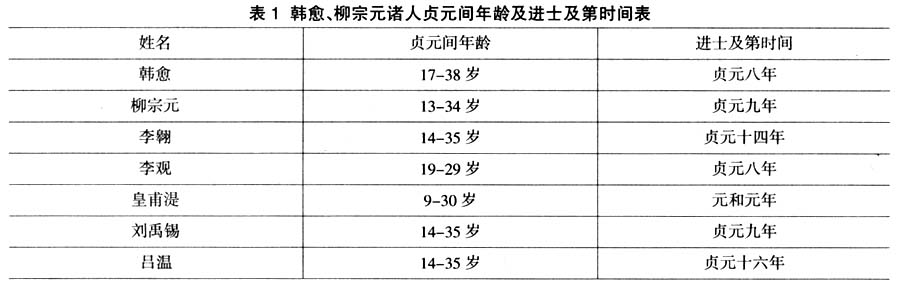

一、问题的提出 《唐国史补》卷下有一段经常被研究者引用的话: 元和已后,为文笔,则学奇诡于韩愈,学苦涩于樊宗师;歌行,则学流荡于张籍;诗草,则学矫激于孟郊,学浅切于白居易,学淫靡于元稹。俱名为“元和体”。大抵天宝之风尚党,大历之风尚浮,贞元之风尚荡,元和之风尚怪也。 因李肇此书的撰写距贞元结束至多不过二十年,上述言论便成为研究中唐士风的重要材料。对于天宝的“尚党”、元和的“尚怪”和大历的“尚浮”学界都已有比较深入的分析①,唯“贞元之风尚荡”尚阙。而作为联系盛中唐的桥梁,唐宋转型的重要关节点,贞元的意义万万不可忽略②。 陈寅恪先生认为唐代社会由两部分人构成:一是北朝以来的山东士族旧家;一是进士出身的庶族(主要指高宗、武后以来的新兴统治阶级)。士族旧家以宗经为正宗,行为端方,而庶族无操持,行为浮华、放浪③。“唐代进士科,为浮薄放荡之徒所归聚”,“放佚恣肆,不守礼法”④,进士们“重辞赋而不重经学,尚才华而不尚礼法”,既没有好的家学和门风,又不能砥砺其行,行为放荡,不守名节。 侯外庐先生认为庶族寒俊和豪族名流的斗争是唐代中后期政治思想斗争的主要内容: 在这一系列的纷争中,庶族的代表人物往往把自己扮演成才气横溢、通达时变、勇于进取、准备大有所为的革新者,而把豪族名流视为面目可憎、语言乏味的乡愿和腐儒。反之,豪族名流总是把自己扮演为品德高尚的君子,而把庶族寒俊人物视为浮华嚣张、奔走钻营、气势汹汹、舞弄是非的轻薄小人。⑤ 尽管没有提到“进士科”一词,但“轻薄小人”前一系列定语无疑可理解为“放荡不羁”。唐代庶族寒俊唯一的进身阶梯是科考,所以,可以说侯外庐和陈寅恪都认为唐朝中后期那些不守礼法、急功近利、行为不检点、喜欢舞弄是非者乃出身寒素的进士。陈伯海先生认为贞元的“荡”是狂放⑥,胡可先先生认为贞元末士风崇尚放荡、豪华和奢侈⑦,而蒋寅先生认为贞元之“荡”表现为“嚣张之气”⑧。 李肇所言之“荡”的具体含义是什么?“荡”是否是贞元士风的集中体现?真如陈寅恪、侯外庐二先生所说那样是指庶族进士浮荡吗?从大历之“浮”到元和之“怪”,贞元扮演了一个怎样的角色?“荡”对后代又有哪些影响呢? 二、当时及后代对贞元士风的评说及其中的矛盾 贞元九年,韩愈曾对当时的士风有所批评: 方今天下入仕,惟以进士、明经及卿大夫之世耳。其人率皆习熟时俗,工于语言,识形势,善候人主意。故天下靡靡,日入于衰坏,恐不复振起。⑨ 韩愈认为那些奔走于“学问”之途的人都是些“侥幸浮薄之辈”⑩,他们以“学问”为工具换取名位,趋炎附势,社会风气因此而变得越来越坏。类似来自举子群体本身的批评到处都可见,如“伤时之学者,不由所学,矜所学也”(11),“学止肤受,或文得泛滥,有崔卢之亲戚,有酒肉之费给,往还依倚而得之,罢便已”(12),“贞元末,进士尚驰竞,不尚文,就中六籍尤摈落”(13)。 可这些批评者在后代又受到了同样的批评: 唐代韩愈、柳宗元洎李翱、李观、皇甫湜数君子之文,陵轹荀孟,糠秕颜谢,其所宗仰者唯梁肃补阙而已。乃诸人之龟鉴而梁之声采寂寂,岂《阳春》、《白雪》之流乎?是知俗誉喧喧者,宜鉴其滥吹也。(14) 古今文人,往往无行。如……唐之柳宗元、吕温辈,皆急于荣利,苟图富贵,而不惜名检。(15) 上举各人贞元间年龄及进士及第时间如表1,把上述材料等与表1对读,会发现其中有不少问题: 第一,陈、侯二先生“庶族”的观点有失全面。刘禹锡乃儒学世家,祖父、父亲都曾为殿中侍御史。柳宗元家世显赫,“至于唐,刺济、房、兰、廓四州”,“充于史氏,世相重侯”。母亲为范阳卢氏,父亲柳镇曾为太常博士,精通经术,与当时的许多著名的学者诗人过从甚密。吕温祖父为浙东节度使吕延之,父亲吕渭为礼部侍郎,曾三掌贡举。显然,三人非庶族。 第二,遍阅贞元士人本人创作,发现无论是出身优显的刘禹锡、柳宗元、吕温,还是经历贫寒的韩愈、李观、皇甫湜、欧阳詹的文字中,都找不到他们浮华、放浪、奢侈的记载。同样,考察贞元京城诸多来自不同地域、出身各异的举子材料,也没有发现任何一条材料说某举子不仁不孝的。有关史籍同样如此。 第三,热衷于描写奇闻异事、奇情异趣的笔记小说、传奇文等中也未见上述士人贞元时行为浮荡的记叙(元稹的《莺莺传》在元和时)。因此,我们可以推断,至少在贞元时期,说举子群体“荡”有些片面。也就是说,李肇“贞元之风尚荡”可能不仅仅是指出身庶族的进士阶层行为的放荡无检束,它应该有更丰富的含义。

三、贞元时期士人的思想状况 建中四年,陆质从江南回到长安,再为左拾遗、太常博士。贞元中,以他为中心的第二代《春秋》学派形成。施士匄自兴元元年始至贞元十八年一直在太学,“朝之贤士大夫从而指经考疑者继于门,太学生习毛郑《诗》、《春秋左氏传》者皆其弟子”(16)。当年听过他说《诗》的刘禹锡、柳宗元、韩愈(17)、吕温等都受其影响,在学术上呈现出个性化、主观化的倾向。中唐学风发生了明显的变化:

三、贞元时期士人的思想状况 建中四年,陆质从江南回到长安,再为左拾遗、太常博士。贞元中,以他为中心的第二代《春秋》学派形成。施士匄自兴元元年始至贞元十八年一直在太学,“朝之贤士大夫从而指经考疑者继于门,太学生习毛郑《诗》、《春秋左氏传》者皆其弟子”(16)。当年听过他说《诗》的刘禹锡、柳宗元、韩愈(17)、吕温等都受其影响,在学术上呈现出个性化、主观化的倾向。中唐学风发生了明显的变化:

三、贞元时期士人的思想状况 建中四年,陆质从江南回到长安,再为左拾遗、太常博士。贞元中,以他为中心的第二代《春秋》学派形成。施士匄自兴元元年始至贞元十八年一直在太学,“朝之贤士大夫从而指经考疑者继于门,太学生习毛郑《诗》、《春秋左氏传》者皆其弟子”(16)。当年听过他说《诗》的刘禹锡、柳宗元、韩愈(17)、吕温等都受其影响,在学术上呈现出个性化、主观化的倾向。中唐学风发生了明显的变化: