云南省图书馆机构用户,欢迎您!

依据2001-2007年全国分省区面板数据库,利用最优基本模型探索方法,定量分析了我国当前受高等教育劳动力对区域经济增长的效应及其地区间差异。结果显示,东部地区受高等教育劳动力的作用更为显著,而在中部其作用程度却低于西部,并就全国总体来说效应仍然处于很低的水平。说明相对于规模而言,使受高等教育劳动力内部结构与经济发展相匹配和建立受高等教育劳动力作用发挥的机制更为迫切。此外,人力资源中的科学家和工程师对区域经济增长的作用在现阶段更值得我们关注。

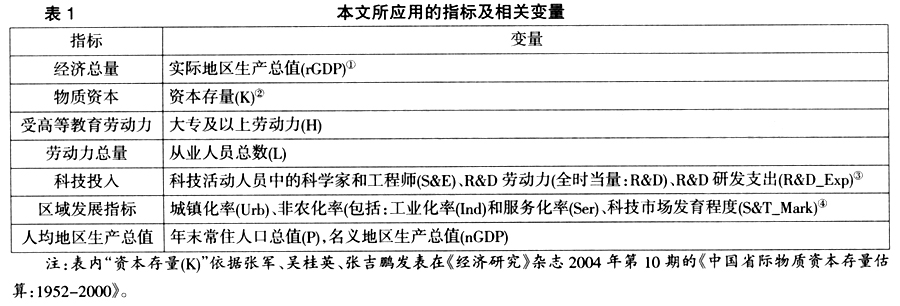

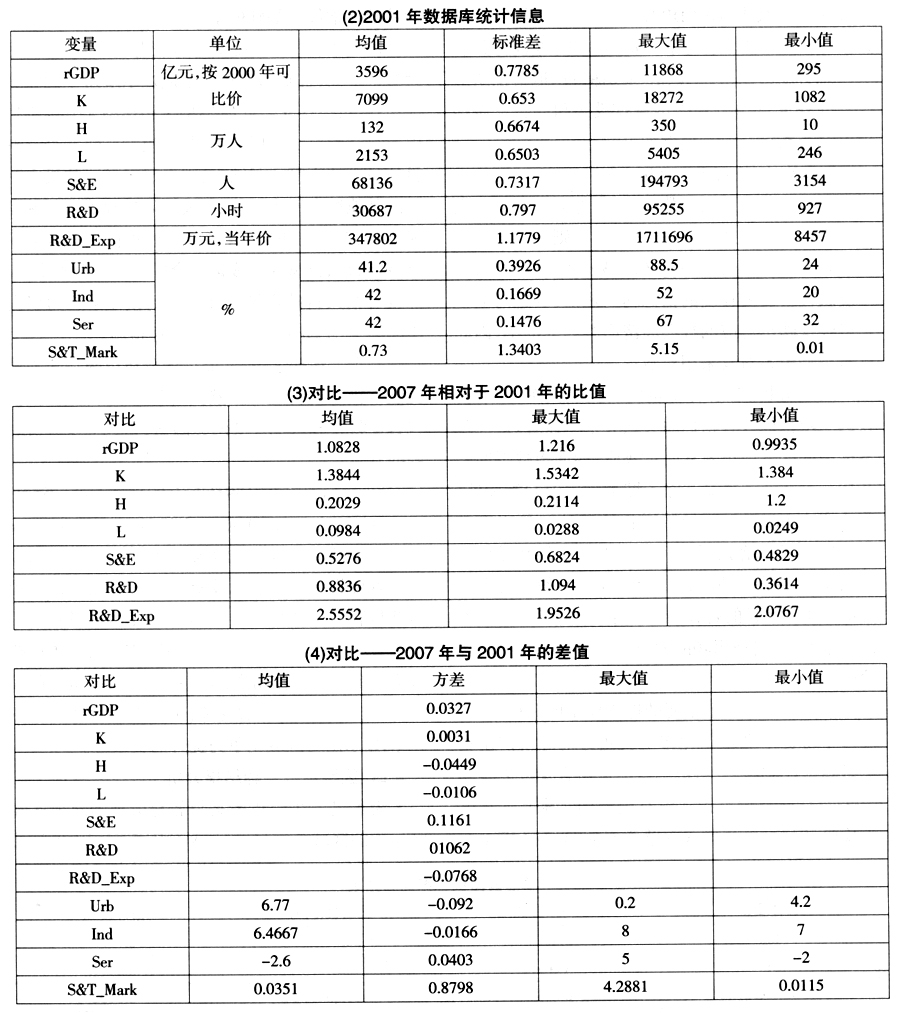

2007年相对于2001年而言,我国区域经济快速发展,实际地区生产总值的平均水平增长了1.08倍,资本存量平均水平增长了1.38倍;劳动力结构中,受过高等教育的劳动力增长速度比劳动力总体增长高一倍。同期,科技投入增幅也非常显著,其中名义科技支出增长2.56倍,科技领域的劳动力投入增幅高出一般劳动力增幅3~4倍。此外,城镇化和工业化率均增长了6个百分点以上,相对而言,服务化率平均水平则下降了2.6个百分点,科技市场发展较为缓慢(参见表2)。区域差异变动方面,省区间经济总产出差异增大,而资本总存量水平的省区差异仅略微上升;相对而言,劳动力要素的区域差异则略微下降,尤其是受高等教育劳动力资源拥有较低的省区,该类资源增长比较显著。科技人力资源的投入和市场的区域差异增幅最大,向先进地区集中的趋势表现非常显著。此外,城市化和工业化的省区差距也明显缩小。

2007年相对于2001年而言,我国区域经济快速发展,实际地区生产总值的平均水平增长了1.08倍,资本存量平均水平增长了1.38倍;劳动力结构中,受过高等教育的劳动力增长速度比劳动力总体增长高一倍。同期,科技投入增幅也非常显著,其中名义科技支出增长2.56倍,科技领域的劳动力投入增幅高出一般劳动力增幅3~4倍。此外,城镇化和工业化率均增长了6个百分点以上,相对而言,服务化率平均水平则下降了2.6个百分点,科技市场发展较为缓慢(参见表2)。区域差异变动方面,省区间经济总产出差异增大,而资本总存量水平的省区差异仅略微上升;相对而言,劳动力要素的区域差异则略微下降,尤其是受高等教育劳动力资源拥有较低的省区,该类资源增长比较显著。科技人力资源的投入和市场的区域差异增幅最大,向先进地区集中的趋势表现非常显著。此外,城市化和工业化的省区差距也明显缩小。

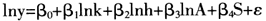

(二)地区分组 为了考察受高等教育劳动力及其对经济作用的不同维度区域差异,本文从两个视角对地区进行分组,即三大地带和四大板块,这是国内研究常采用的地区分组方式。三大地带即东部、中部和西部,其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省级行政区,中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省级行政区,西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古12个省级行政区(由于西藏自治区在许多指标方面数据缺失,数据库未将其纳入)。四大板块是“十一五”规划提出的区域经济发展格局,即东部地区的珠三角、长三角、环渤海,中部地区的黄河三角洲、皖江城市经济区,西北、东北地区的关中—天水经济区、辽宁沿海经济带,以及辽宁、吉林和黑龙江板块。本文将采用这两种区域分组分析受高等教育劳动力对区域竞争力作用的区域差异。 三、最优基本模型估计结果分析 本文依据面板数据库,采用最优基本模型方法对上面所列相关变量进行分析,探索适合的基本分析模型。计量模型基于宏观经济生产方程y=A·S·g(k,h)展开。其中,y=rGDP/L表示劳均实际产出;k=K/L表示劳均资本存量;h=H/L表示高等教育劳动力占总劳动力比重;g(k,h)采用柯布-道格拉斯形式;此外A和S分别表示科技投入和社会发展程度的综合指标。计量模型如下:

(二)地区分组 为了考察受高等教育劳动力及其对经济作用的不同维度区域差异,本文从两个视角对地区进行分组,即三大地带和四大板块,这是国内研究常采用的地区分组方式。三大地带即东部、中部和西部,其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省级行政区,中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省级行政区,西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古12个省级行政区(由于西藏自治区在许多指标方面数据缺失,数据库未将其纳入)。四大板块是“十一五”规划提出的区域经济发展格局,即东部地区的珠三角、长三角、环渤海,中部地区的黄河三角洲、皖江城市经济区,西北、东北地区的关中—天水经济区、辽宁沿海经济带,以及辽宁、吉林和黑龙江板块。本文将采用这两种区域分组分析受高等教育劳动力对区域竞争力作用的区域差异。 三、最优基本模型估计结果分析 本文依据面板数据库,采用最优基本模型方法对上面所列相关变量进行分析,探索适合的基本分析模型。计量模型基于宏观经济生产方程y=A·S·g(k,h)展开。其中,y=rGDP/L表示劳均实际产出;k=K/L表示劳均资本存量;h=H/L表示高等教育劳动力占总劳动力比重;g(k,h)采用柯布-道格拉斯形式;此外A和S分别表示科技投入和社会发展程度的综合指标。计量模型如下:  主要变量均采用对数形式,一方面是基于对生产方程的对数形式的分解,另一方面则是由于估计参数具有“弹性”的经济含义,更易于解释。同时,由于反映社会发展程度的指标均为比值,其绝对值变化已经反映出对应的社会经济内容的变动率,因此计量模型中不对其采用对数形式。

主要变量均采用对数形式,一方面是基于对生产方程的对数形式的分解,另一方面则是由于估计参数具有“弹性”的经济含义,更易于解释。同时,由于反映社会发展程度的指标均为比值,其绝对值变化已经反映出对应的社会经济内容的变动率,因此计量模型中不对其采用对数形式。