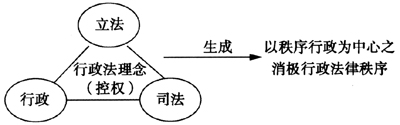

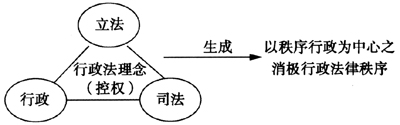

中图分类号:DF31/DF74 文献标识码:A 文章编号:1008-4355(2011)05-0031-07 DOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2011.05.04 诚如日本学者南博方所言,行政是“有生命之物”[1]。既是有生命之物,其内涵便会随社会演进而变化,进而推动行政法基础理论与发展模式之变迁。为理清变化过程,拙文尝试以“结构”为分析工具深入行政法结构中剖析其运行机理。行政之动态发展对传统行政法结构产生了冲击致使其张力不足,公共行政演进下行政目标之变化推动行政法理念与结构向更高层次发展。为维持结构的动态平衡即立法、行政、司法各子系统功能的协调一致,必须对结构进行整合以维持结构的完整性,并使其具备更高级的适应能力。从理论来讲,结构的整合程度取决于各角色间功能的协调状况,各角色都应负担着整合的使命,但由于立法的滞后性与行政的不自觉性,这一结构整合使命逐步向司法转移,致使司法功能得以重塑。可将这一路径概括为:行政之变化致使行政法结构失衡并呼唤司法之功用。 一、结构功能主义下的行政法体系解读 (一)结构分析方法简述 帕森斯在对社会系统进行深入考察的基础上提出了维持社会动态平衡的AGIL功能分析框架①:其将社会系统视为一个逐级分化、纵横展开的由多层次多功能子系统叠成的组织模式;每个子系统都存在结构上的分工并发挥着特定的功能,它们自我调节并相互支持,维系着社会作为一个整合系统的存在;当某些子系统发生变化时,其他子系统应作相应的调整,通过不断分化与整合机制维护动态的秩序平衡;各子系统间之所以能充分发挥功能在于其拥有一套被社会成员广为认同的共识性价值体系[2]。可简要抽象归纳结构功能主义的基本径路:以结构为核心;不同的角色在结构中发挥不同的功能,即功能体现结构;结构的本质体现为一种规范,即秩序;价值是社会系统维持特有结构的深层力量,是构成社会秩序的条件。借助这一分析框架,本文将行政法体系解释为由具有潜在逻辑的立法、行政、司法子系统建构的模型,维持这一模型运行的深层力量即是行政法理念,结构体现的本质即为一定行政目标下行政法律秩序的生成。结构功能主义作为一种方法论其立论着眼点在于建立社会互动的稳定模式,倾向于解决社会系统的维系问题即为稳固的统治形式作论证,导致其过分重视社会系统宏观的政治意义而缺乏经验之可操作性,这也是后结构主义对其批判的焦点。本文将从以下方面克服此缺陷:一是仅就行政法体系作为社会单元展开论述,剥离其政治含义;其次,论述中注重与具体的制度和规范相联系,提高实用性。 (二)传统行政法模式分析 得益于17、18世纪经典宪政理论,在自然权利、有限政府、人民主权、分权制衡等学说的基础上,西方历史上出现了新的宪政主题及法治框架。“宪法意味着一个政治社会的框架,其目的是为了制约权力。”[3]实现法治的两个要素即“首先,国家的一切权力根源于法,其次,法必须建筑在尊重人类人格的基础上。”[4]王名扬教授指出“行政法学只能在法治国条件下才能产生,从资产阶级提出法治国思想,到把这种思想变成一种制度,经历了一个曲折的过程”,[5]而这一过程的展开是以控制权力的形态出现的。此阶段被移植于国内形成了中国行政法真正意义上的传统理论,即“控权论”。在此模式下行政法以权力的合法性规制为中心,其结构表现为:一套由人民选举产生的代议机关制定的法律规则,行政活动依照这一规则展开,行政程序也是为了让行政部门严格按照法律来活动,法院通过合法性审查来核实行政活动是否按规则进行,其规范作用即是通过规制权力来保障权利与自由。斯图尔特教授称之为“传送带(transmission belt)模式”[6]。这一模式体现的结构是民主集中制下由立法发射出行政与司法而组成的三角形支架结构,以控权为行政法理念的传统结构着实发现了行政的权力特质并使立法与司法皆指向行政,其所有意义在于为行政权力提供一个合法性的解释或评价框架而防止其异化,体现的即是以秩序行政为核心的消极行政法律秩序。(如图示)

二、“行政”扩张与行政法结构的失衡 (一)行政领域的扩张与合作理念的产生 自19世纪以来,公共行政之发展促使国家职能发生了重大变革,行政国的确立与福利国家的到来宣布了有限政府的破产。行政权凭借其独特的敏锐性来回应迅速变化的复杂现实而深入到社会生活的各领域,积极行政成为必然。同时,行政权的重心开始向社会福利领域转移,其内涵发生了巨大变化,各国学者对这一事实采用了不同描述。例如在大陆法系,某些国家如日本等或地区(如我国台湾)将政府积极采取措施保障生活、提供福利、增进公共福祉之类型称为给付行政,如社会保障行政、资助行政等。德国学者厄斯特·福斯多夫将这一政府职能在秩序行政上之新扩张界定为服务行政,在法国,对社会生活提供越来越广泛的种类繁多的服务被界定为公共服务行政。福利国家将公共利益视为行为的动机,在追求公益的情形下可将个人权利限制到最小范围,这给新自由主义的复兴带来契机。德国著名宪法学者Hans Peters于1970年代初具体阐释了“辅助性理论”(the principle of subsidiary),其具体内容为“公民个人的生活需要自我负责,尽自己所能努力实现自我发展;同时鼓励社会团体积极组织起来,团结互助共同为促进社会福祉服务;个人自我负责与团体协作优先于国家在给付行政方面所负的责任,”[7]以此来保证公民积极主动追求幸福的自由和权利。国家并不是社会福利的唯一来源,“现代行政追求的是‘善治’,‘善治’的本意是政府与公民对公共生活的合作管理,是双方利益的最佳状态。”[8]这一行政目标即是要求公共产品和服务以最优的方式提供,实现公共利益与个人利益整合之最大化。即在合意理念的引导下通过公共行政主体间、公共行政主体与相对人间的协商、沟通来建立信任的伙伴关系,通过提高公众认同来实现公共治理。

二、“行政”扩张与行政法结构的失衡 (一)行政领域的扩张与合作理念的产生 自19世纪以来,公共行政之发展促使国家职能发生了重大变革,行政国的确立与福利国家的到来宣布了有限政府的破产。行政权凭借其独特的敏锐性来回应迅速变化的复杂现实而深入到社会生活的各领域,积极行政成为必然。同时,行政权的重心开始向社会福利领域转移,其内涵发生了巨大变化,各国学者对这一事实采用了不同描述。例如在大陆法系,某些国家如日本等或地区(如我国台湾)将政府积极采取措施保障生活、提供福利、增进公共福祉之类型称为给付行政,如社会保障行政、资助行政等。德国学者厄斯特·福斯多夫将这一政府职能在秩序行政上之新扩张界定为服务行政,在法国,对社会生活提供越来越广泛的种类繁多的服务被界定为公共服务行政。福利国家将公共利益视为行为的动机,在追求公益的情形下可将个人权利限制到最小范围,这给新自由主义的复兴带来契机。德国著名宪法学者Hans Peters于1970年代初具体阐释了“辅助性理论”(the principle of subsidiary),其具体内容为“公民个人的生活需要自我负责,尽自己所能努力实现自我发展;同时鼓励社会团体积极组织起来,团结互助共同为促进社会福祉服务;个人自我负责与团体协作优先于国家在给付行政方面所负的责任,”[7]以此来保证公民积极主动追求幸福的自由和权利。国家并不是社会福利的唯一来源,“现代行政追求的是‘善治’,‘善治’的本意是政府与公民对公共生活的合作管理,是双方利益的最佳状态。”[8]这一行政目标即是要求公共产品和服务以最优的方式提供,实现公共利益与个人利益整合之最大化。即在合意理念的引导下通过公共行政主体间、公共行政主体与相对人间的协商、沟通来建立信任的伙伴关系,通过提高公众认同来实现公共治理。

二、“行政”扩张与行政法结构的失衡 (一)行政领域的扩张与合作理念的产生 自19世纪以来,公共行政之发展促使国家职能发生了重大变革,行政国的确立与福利国家的到来宣布了有限政府的破产。行政权凭借其独特的敏锐性来回应迅速变化的复杂现实而深入到社会生活的各领域,积极行政成为必然。同时,行政权的重心开始向社会福利领域转移,其内涵发生了巨大变化,各国学者对这一事实采用了不同描述。例如在大陆法系,某些国家如日本等或地区(如我国台湾)将政府积极采取措施保障生活、提供福利、增进公共福祉之类型称为给付行政,如社会保障行政、资助行政等。德国学者厄斯特·福斯多夫将这一政府职能在秩序行政上之新扩张界定为服务行政,在法国,对社会生活提供越来越广泛的种类繁多的服务被界定为公共服务行政。福利国家将公共利益视为行为的动机,在追求公益的情形下可将个人权利限制到最小范围,这给新自由主义的复兴带来契机。德国著名宪法学者Hans Peters于1970年代初具体阐释了“辅助性理论”(the principle of subsidiary),其具体内容为“公民个人的生活需要自我负责,尽自己所能努力实现自我发展;同时鼓励社会团体积极组织起来,团结互助共同为促进社会福祉服务;个人自我负责与团体协作优先于国家在给付行政方面所负的责任,”[7]以此来保证公民积极主动追求幸福的自由和权利。国家并不是社会福利的唯一来源,“现代行政追求的是‘善治’,‘善治’的本意是政府与公民对公共生活的合作管理,是双方利益的最佳状态。”[8]这一行政目标即是要求公共产品和服务以最优的方式提供,实现公共利益与个人利益整合之最大化。即在合意理念的引导下通过公共行政主体间、公共行政主体与相对人间的协商、沟通来建立信任的伙伴关系,通过提高公众认同来实现公共治理。