云南省图书馆机构用户,欢迎您!

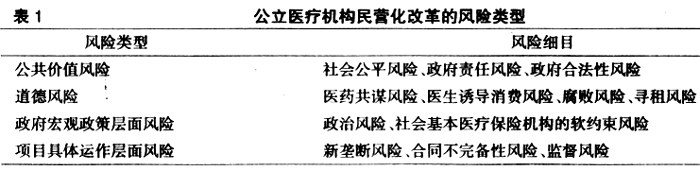

1.公共价值风险 在公共价值层面,由于民营化强调私人部门价值的优先性和工具理性,模糊了公共部门管理与私人部门管理的界限、使命与责任,因而将导致社会公平性风险、责任风险与政府合法性风险。阿里·卡赞西吉尔认为,“‘市场操纵的政府’以及‘私人化’的公共服务从长远说与民主体制并不匹配,因为它造成了政治官员与公民间的信任鸿沟”[7]。就我国而言,将传统的福利性、公益性的公立医疗机构变为具有商业性质的营利性或非营利性医疗机构的民营化改革意味着政府转移责任给私人部门或公民社会,这将模糊政府与私人部门或公民社会间的责任界限,使公众无法了解有关事务到底由谁负责,公务人员每逢发生问题时便容易把责任推卸给供应商,同时也容易被公众误解为政府放弃自己的职责、推卸责任,从而削弱公众对政府存在价值的认同,出现政府责任风险与政府合法性风险。同时,民营化改革也将进一步驱动医疗资源流向能给提供者带来更大利润的地域、群体和个人,而地域偏僻、经济效益差的医疗机构和支付能力低的患者将被排斥在外,其结果是:一是效益好的医疗机构成功转制,效益差的医疗机构仍然留给政府;二是作为弱势群体的公民的健康权受到损害;三是医疗资源的区域配置不均衡加剧,医疗资源过多流向经济发达地区。而上述三种情况都严重损害了社会公平。 2.道德风险 在道德层面,由于医疗卫生服务体系参与主体(包括医疗机构或医生、政府官员或工作人员、医药生产流通商)的自利动机与约束制度的缺陷,公立医疗机构民营化改革将面临医药共谋风险、医生诱导消费风险、腐败风险和寻租风险。首先,对医生而言,他们都是具有专业知识优势的理性经济人,在信息不对称的情况下具有诱导消费的潜能和潜在动机;而医疗机构收入主要依赖于患者自付费用的事实无疑促使医生凭借其医疗服务需求的实际决定者身份去诱导患者消费。其次,对医药生产流通商而言,20世纪80年代以来的“以药养医”导致医疗机构对药品收入存在高度依赖,如何提高药品收入成为医药双方密切关注的问题。在医药双方看来,回扣策略是一种零和博弈,医药生产流通商过多给予“回扣”行为可能导致两败俱伤;而针对分散、弱势的患者所采取的医药共谋行为符合双方共同利益,并且与诱导过度消费策略不谋而合。最后,“在完全的私人模式下不存在寻租,在完全的政府模式下也不存在为特许权而进行的寻租;而在民营化的过程中,正是将原来完全由政府供给和生产的一部分公共产品的经营权逐步转移到私人手中,这种权力带来的收益自然成为寻租的目标”[8]。在医疗卫生领域,政府在公立医疗机构民营化改革过程中取得了包括特许经营、产品定价监督、国有资产拍卖等方面的权力。获取权力的政府具体行为人不可能没有发现与私人企业联合所带来的个人收益。因此,具有自利动机的政府官员可能主动或被动地与私人企业合谋,换取私人企业的物质报酬或政治支持酬谢,这些行为将导致腐败风险或寻租风险的发生。

1.公共价值风险 在公共价值层面,由于民营化强调私人部门价值的优先性和工具理性,模糊了公共部门管理与私人部门管理的界限、使命与责任,因而将导致社会公平性风险、责任风险与政府合法性风险。阿里·卡赞西吉尔认为,“‘市场操纵的政府’以及‘私人化’的公共服务从长远说与民主体制并不匹配,因为它造成了政治官员与公民间的信任鸿沟”[7]。就我国而言,将传统的福利性、公益性的公立医疗机构变为具有商业性质的营利性或非营利性医疗机构的民营化改革意味着政府转移责任给私人部门或公民社会,这将模糊政府与私人部门或公民社会间的责任界限,使公众无法了解有关事务到底由谁负责,公务人员每逢发生问题时便容易把责任推卸给供应商,同时也容易被公众误解为政府放弃自己的职责、推卸责任,从而削弱公众对政府存在价值的认同,出现政府责任风险与政府合法性风险。同时,民营化改革也将进一步驱动医疗资源流向能给提供者带来更大利润的地域、群体和个人,而地域偏僻、经济效益差的医疗机构和支付能力低的患者将被排斥在外,其结果是:一是效益好的医疗机构成功转制,效益差的医疗机构仍然留给政府;二是作为弱势群体的公民的健康权受到损害;三是医疗资源的区域配置不均衡加剧,医疗资源过多流向经济发达地区。而上述三种情况都严重损害了社会公平。 2.道德风险 在道德层面,由于医疗卫生服务体系参与主体(包括医疗机构或医生、政府官员或工作人员、医药生产流通商)的自利动机与约束制度的缺陷,公立医疗机构民营化改革将面临医药共谋风险、医生诱导消费风险、腐败风险和寻租风险。首先,对医生而言,他们都是具有专业知识优势的理性经济人,在信息不对称的情况下具有诱导消费的潜能和潜在动机;而医疗机构收入主要依赖于患者自付费用的事实无疑促使医生凭借其医疗服务需求的实际决定者身份去诱导患者消费。其次,对医药生产流通商而言,20世纪80年代以来的“以药养医”导致医疗机构对药品收入存在高度依赖,如何提高药品收入成为医药双方密切关注的问题。在医药双方看来,回扣策略是一种零和博弈,医药生产流通商过多给予“回扣”行为可能导致两败俱伤;而针对分散、弱势的患者所采取的医药共谋行为符合双方共同利益,并且与诱导过度消费策略不谋而合。最后,“在完全的私人模式下不存在寻租,在完全的政府模式下也不存在为特许权而进行的寻租;而在民营化的过程中,正是将原来完全由政府供给和生产的一部分公共产品的经营权逐步转移到私人手中,这种权力带来的收益自然成为寻租的目标”[8]。在医疗卫生领域,政府在公立医疗机构民营化改革过程中取得了包括特许经营、产品定价监督、国有资产拍卖等方面的权力。获取权力的政府具体行为人不可能没有发现与私人企业联合所带来的个人收益。因此,具有自利动机的政府官员可能主动或被动地与私人企业合谋,换取私人企业的物质报酬或政治支持酬谢,这些行为将导致腐败风险或寻租风险的发生。