云南省图书馆机构用户,欢迎您!

目前中国农村劳动力的就业结构发生了根本性的变化,过密化农业的人口压力已基本解除,据以解决农地零碎化问题的诸多条件已经具备。但是,一方面,合乎理论逻辑的农地流转与集中并没有伴随人口压力的解除而大规模出现;另一方面,农地流转速率差异与区域经济发展水平差异具有高度一致性。调研结果表明,农地流转市场发育进程遭遇到可流转农地的供给规模的阻滞,而农地控制权偏好以及可替代制度优势构成不同区域的农地流转速率差异的经济解释。文章旨在为中国现代农业组织替代小农制度提供一个可供参考的解决思路。

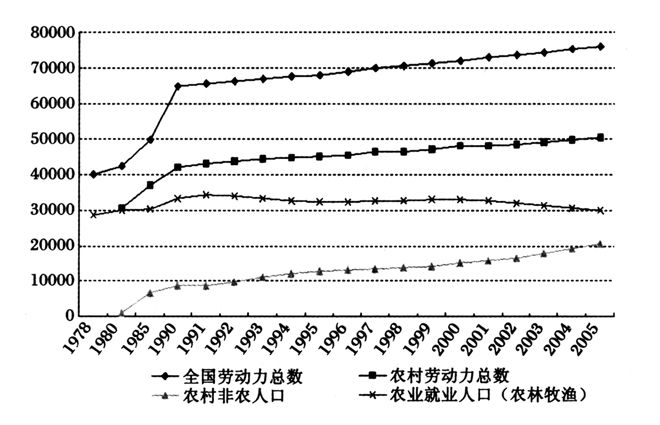

图1:中国农村劳动力结构图 注:农业就业人口中,包括主营农业兼营商业等的农村人口。 资料来源:《中国统计年鉴(2007)》表5-2; 13-4 二、对已有理论的重新解读及分析范式转换 (一)“尊严寄托”的社会基础的松散化 依据费孝通(1939)在《江村经济》中对于“乡土中国”的理论假设,农户之所以不愿意放弃土地,并非仅仅出于经济收入上的考虑,更多则在于农户家庭成员之对于土地存在着的沉甸甸的精神(文化)依赖。也就是说,对于小农家庭而言,土地是一种期望,一种尊严依托,难以割舍和替代,且无法用物质补偿来简单衡量。 为了验证该假说的现实合理性,课题组成员利用在广播电视大学金融分校授课的便利,针对非(城市)户籍常住人员,进行了访谈式的专项调研。调研结果表明,费孝通(1939)描述的乡土眷恋,在新生代非户籍常住(城市)人员那里已明显淡化。与其父辈相比,受过较好基础教育、基本脱离农业、向往城市文明的新生代非户籍常住(城市)人口,基本改变了其与农村家庭的经济关联模式,典型地表现出对于“乡土”文化的漠然,尽管其户籍所在地还有属其名下的“乡土”。比较其父辈而言,他们更加希望能够融入并最终定居在其就业的城市,他们的城市社会意识、市民化意愿以及个人发展权利追求倍加强烈,对社会保障和公共服务有更高的要求和期盼。近年来中央及地方政府在户籍制度、子女教育机会以及劳动保护等政策的向好变动,更是为非户籍常住(城市)人口播下了更多期盼。 由此归纳,农地之对于农户家庭成员的情感依赖,是与以家族为核心的村社圈层结构(费孝通,1939)这种熟人社会共依存的③。一旦超越了熟人圈层,所谓尊严寄托对于农户家庭成员依赖土地的社会基础就松散化了,其对于农地零碎化的解释力随之弱化。 (二)国家角色的调整 张杰(2005)曾从有利于国家统治目标的视角为中国小农制度的历史存续提供了合乎逻辑的制度解释:在中国小农制度的存续过程中,国家是一个重要的当事人,其角色非常重要。相对于大地主式的土地垄断模式,均田制度及作为其结果的小农家庭经营状态,既有利于国家节约征税成本从而保持适当财政汲取能力,又有利于国家节约对乡村社会的控制成本,因此有利于国家政权的稳定。 然而,一方面,中国的工业化和城市化进程引致了工农产业格局的反转、城乡社会结构的更迭、多元社会文化的媾和以及家庭结构的“核心化”(唐灿,2005),乃至传统乡土观念的传承、超越与异化,也瓦解了国家有效控制乡村社会的基本组织形态,即作为最为基本的社会单位的农户家庭,失去了其有利于国家有效控制乡村社会的组织形态优势;另一方面,随着工业化程度的提高,农业部门的财政贡献在降低。当中国的国民经济发展战略从工农业剪刀差格局转变到2003年开始反哺农业之后,从国家层面上来讲,依赖农业维系适当财政汲取能力的这一逻辑解释的物质基础不复存在了。这是否意味着,国家在中国农地制度演化进程中的角色应该适时转换,而不应该继续以国家权力维系小农制度的存在?

图1:中国农村劳动力结构图 注:农业就业人口中,包括主营农业兼营商业等的农村人口。 资料来源:《中国统计年鉴(2007)》表5-2; 13-4 二、对已有理论的重新解读及分析范式转换 (一)“尊严寄托”的社会基础的松散化 依据费孝通(1939)在《江村经济》中对于“乡土中国”的理论假设,农户之所以不愿意放弃土地,并非仅仅出于经济收入上的考虑,更多则在于农户家庭成员之对于土地存在着的沉甸甸的精神(文化)依赖。也就是说,对于小农家庭而言,土地是一种期望,一种尊严依托,难以割舍和替代,且无法用物质补偿来简单衡量。 为了验证该假说的现实合理性,课题组成员利用在广播电视大学金融分校授课的便利,针对非(城市)户籍常住人员,进行了访谈式的专项调研。调研结果表明,费孝通(1939)描述的乡土眷恋,在新生代非户籍常住(城市)人员那里已明显淡化。与其父辈相比,受过较好基础教育、基本脱离农业、向往城市文明的新生代非户籍常住(城市)人口,基本改变了其与农村家庭的经济关联模式,典型地表现出对于“乡土”文化的漠然,尽管其户籍所在地还有属其名下的“乡土”。比较其父辈而言,他们更加希望能够融入并最终定居在其就业的城市,他们的城市社会意识、市民化意愿以及个人发展权利追求倍加强烈,对社会保障和公共服务有更高的要求和期盼。近年来中央及地方政府在户籍制度、子女教育机会以及劳动保护等政策的向好变动,更是为非户籍常住(城市)人口播下了更多期盼。 由此归纳,农地之对于农户家庭成员的情感依赖,是与以家族为核心的村社圈层结构(费孝通,1939)这种熟人社会共依存的③。一旦超越了熟人圈层,所谓尊严寄托对于农户家庭成员依赖土地的社会基础就松散化了,其对于农地零碎化的解释力随之弱化。 (二)国家角色的调整 张杰(2005)曾从有利于国家统治目标的视角为中国小农制度的历史存续提供了合乎逻辑的制度解释:在中国小农制度的存续过程中,国家是一个重要的当事人,其角色非常重要。相对于大地主式的土地垄断模式,均田制度及作为其结果的小农家庭经营状态,既有利于国家节约征税成本从而保持适当财政汲取能力,又有利于国家节约对乡村社会的控制成本,因此有利于国家政权的稳定。 然而,一方面,中国的工业化和城市化进程引致了工农产业格局的反转、城乡社会结构的更迭、多元社会文化的媾和以及家庭结构的“核心化”(唐灿,2005),乃至传统乡土观念的传承、超越与异化,也瓦解了国家有效控制乡村社会的基本组织形态,即作为最为基本的社会单位的农户家庭,失去了其有利于国家有效控制乡村社会的组织形态优势;另一方面,随着工业化程度的提高,农业部门的财政贡献在降低。当中国的国民经济发展战略从工农业剪刀差格局转变到2003年开始反哺农业之后,从国家层面上来讲,依赖农业维系适当财政汲取能力的这一逻辑解释的物质基础不复存在了。这是否意味着,国家在中国农地制度演化进程中的角色应该适时转换,而不应该继续以国家权力维系小农制度的存在?