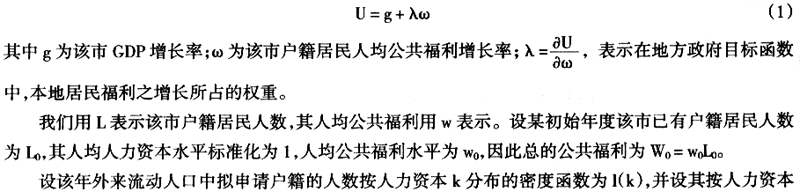

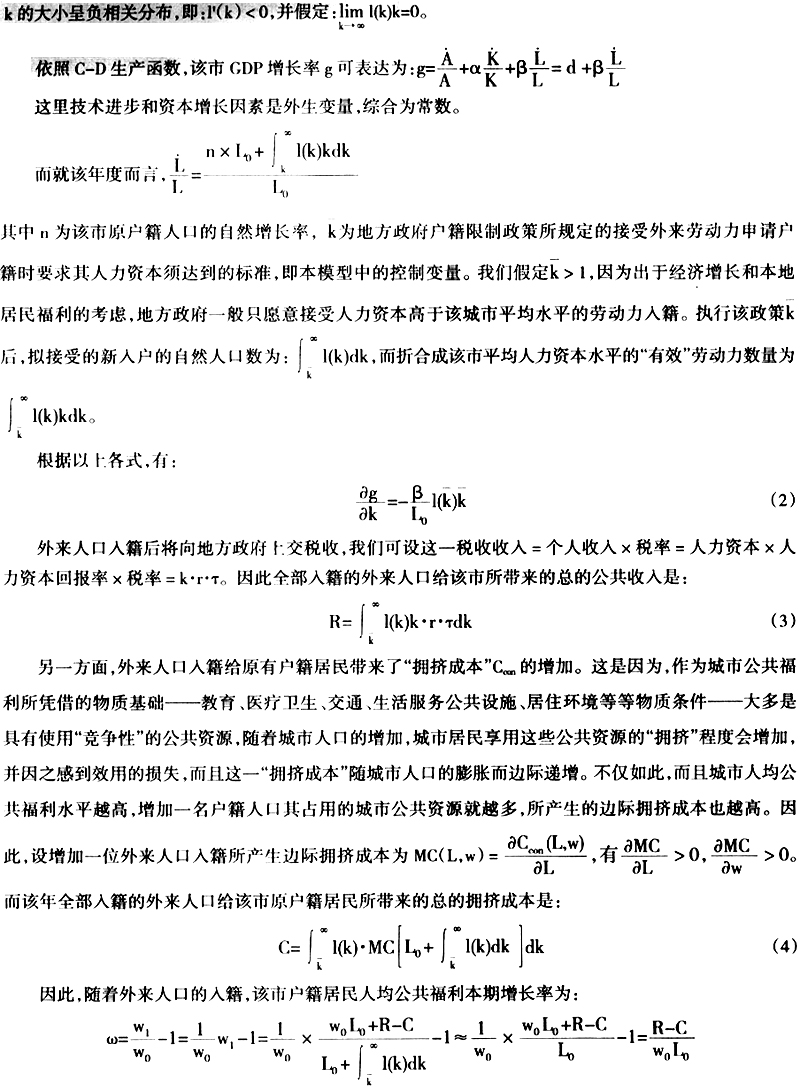

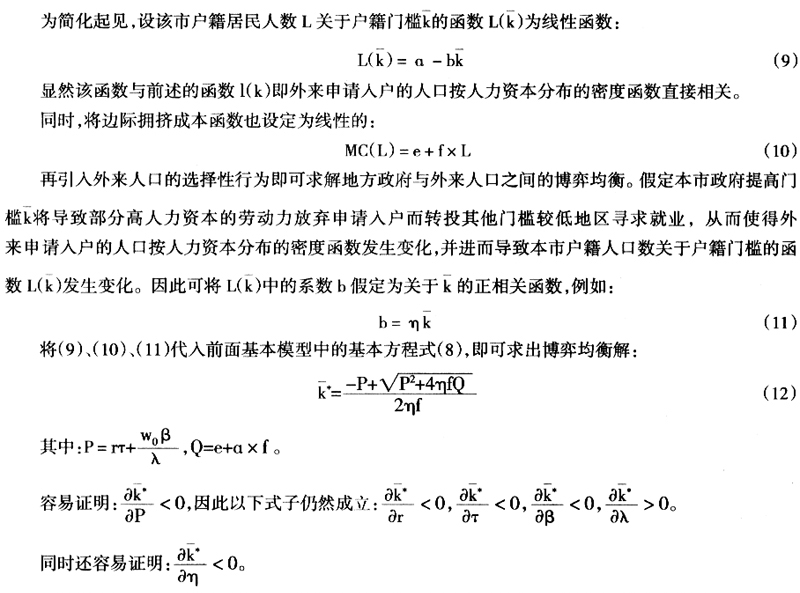

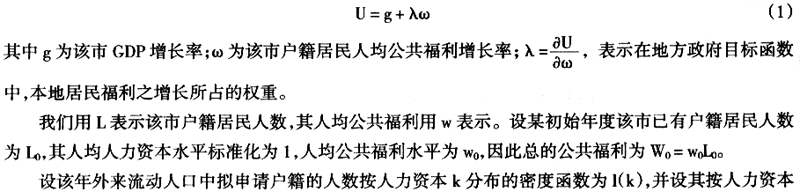

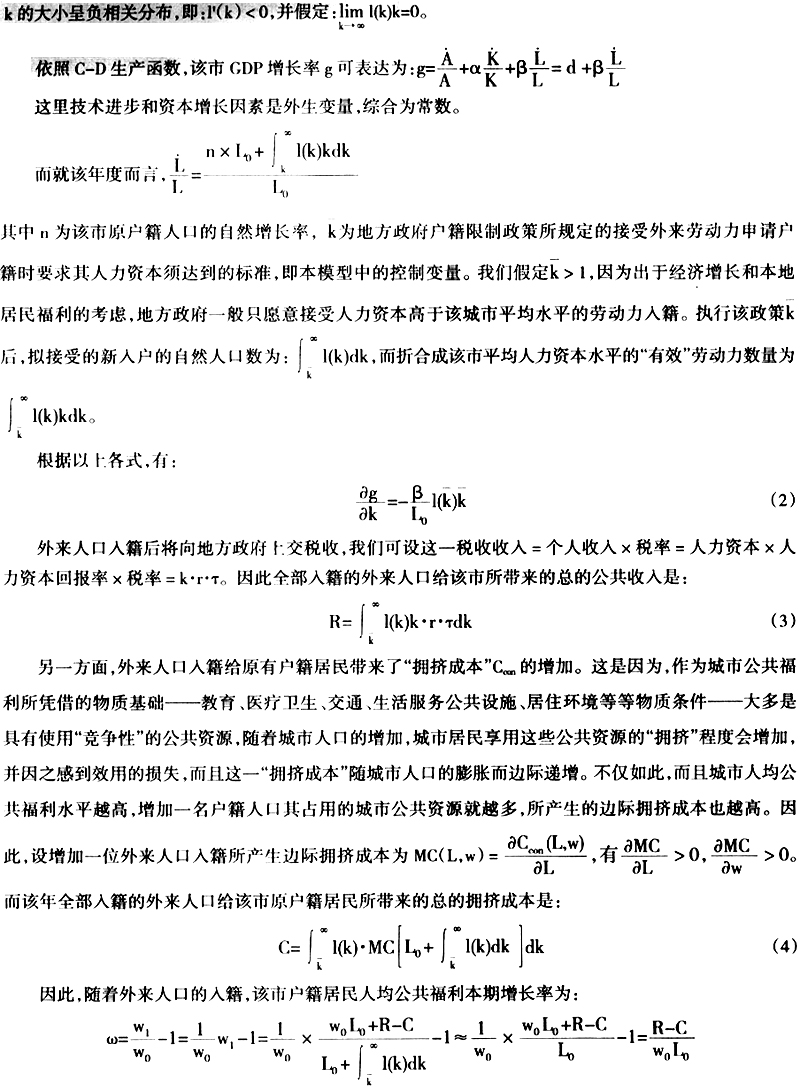

一、引言 目前我国城市特别是大中城市(直辖市与省会城市)对外来人口仍然采取户籍限制的政策,即外来人口申请入户仍需经过城市政府种种限制性的审核。这样一种制度安排最早发源于新中国成立后的计划经济时期。 新中国成立后首先面临的是农业国如何实现工业化的发展任务,为此,国家建立了计划经济体制,并实施了一条高积累和重工业优先的发展战略(林毅夫等,1994),相应地也就逐步建立了全国统一的限制人口迁徙、特别是限制劳动人口向城市迁徙的户籍管理制度(彭希哲、郭秀云,2007)。这一方面是为了实现对劳动力流动和配置的计划管理,另一方面更重要的是为了防止因大量农村剩余劳动力自发向城市转移而给国家造成的财政负担(这一负担来自于城市扩张所伴随的种种问题需要解决,特别是城市公共产品与服务的提供)(Torpey,1997),以确保高积累优先发展重工业的战略的实施。 上述背景构成了独特的初始条件,导致我国走上了在世界各国经济发展史上显得相对特殊的户籍制度变迁路径。首先,上述全国性的城市户籍限入制度在工业化的经济发展大背景下使得城乡居民福利差距得以形成、巩固和扩大(Solinger,1985);其次,这种福利差距又使得城市居民成为一个相对独立的既得利益群体,后者反过来又成为维护这种制度安排的力量(Solinger,1999)。这一相互强化的“正反馈”机制某种程度上构成了今天户籍制度改革的阻力。因此,即使改革开放后我国明确了市场化的经济体制改革方向,但为建立全国统一的人口自由流动的劳动力市场而必须进行的户籍制度改革只能沿着渐进而缓慢的路径行进。 改革开放以来,在市场化改革背景下中央与地方的责权利关系也相应地进行了调整,集中表现为1994年的分税制改革及相应的中央与地方在事权上相对明确的划分。而作为与地方公共福利相关的城市户籍政策也就开始由城市地方政府来主导。 在我国目前特定的体制背景下,城市地方政府的行为受到两方面因素的约束或引导,一是上一级政府对其的考核机制,二是地方民主选举与监督的制约(蔡昉等,2001)。就前一方面因素来说,改革开放以来以经济建设为中心的基本国策引致了对各级政府以GDP增长为核心的考核机制;就后一方面而言,地方民主选举与监督机制一直在不断完善,同时,地方民意支持度也是上级政府对地方政府考核的重要参考因素,这些均使得地方政府也越来越重视当地的民生问题。 具体到城市户籍政策的制定(其实质就是如何设定户籍门槛)而言,城市地方政府决策时考虑的同样也是两方面因素:一是城市GDP增长率,二是城市户籍居民人均公共福利增长率。即户籍门槛的确定最终取决于城市政府对增长与民生的权衡:一方面,吸收优质人力资本的外来人口入籍,有利于提高GDP增长率,同时还可增加个人所得税的收入以分摊城市公共产品之成本,但另一方面这又会使城市原有户籍居民承受“拥挤成本”(congestion costs)① 的增加,因为城市户籍居民所享有的多数公共福利属于具有使用“竞争性”的公共资源。因此城市政府会权衡上述两方面影响,确定一个最优的户籍“门槛”。 本文给自己设定的主要任务就是,沿着上述对我国城市政府户籍政策行为的理解思路,通过模型化的方法更精细地分析城市户籍政策的影响因素,以获得对城市政府户籍政策行为的更完善的解释。 本文接下来将首先构建一个基于城市政府目标函数的最优户籍政策模型,并将这一基本模型扩展为城市政府与外来人口之间的博弈均衡模型,以精确分析各主要影响变量如何影响城市户籍门槛的设定;然后本文将运用各种实证数据与资料对上述模型的基本推论进行计量或统计检验;本文的最后部分,将依据实证分析的推断,尝试提出一些政策建议,即为旨在减少城市户籍限制的户籍制度改革寻找一些“杠杆解”。 二、基本模型及其扩展 (一)基本模型 我们设某市地方政府在决定户籍门槛时的目标函数为:

2.

。表示地方政府如能提高本地市民所得税率,则政府也有动力降低户籍门槛以接收更多人入籍。因为对这部分人员的征税收入可能会抵消其导致的城市拥挤成本。

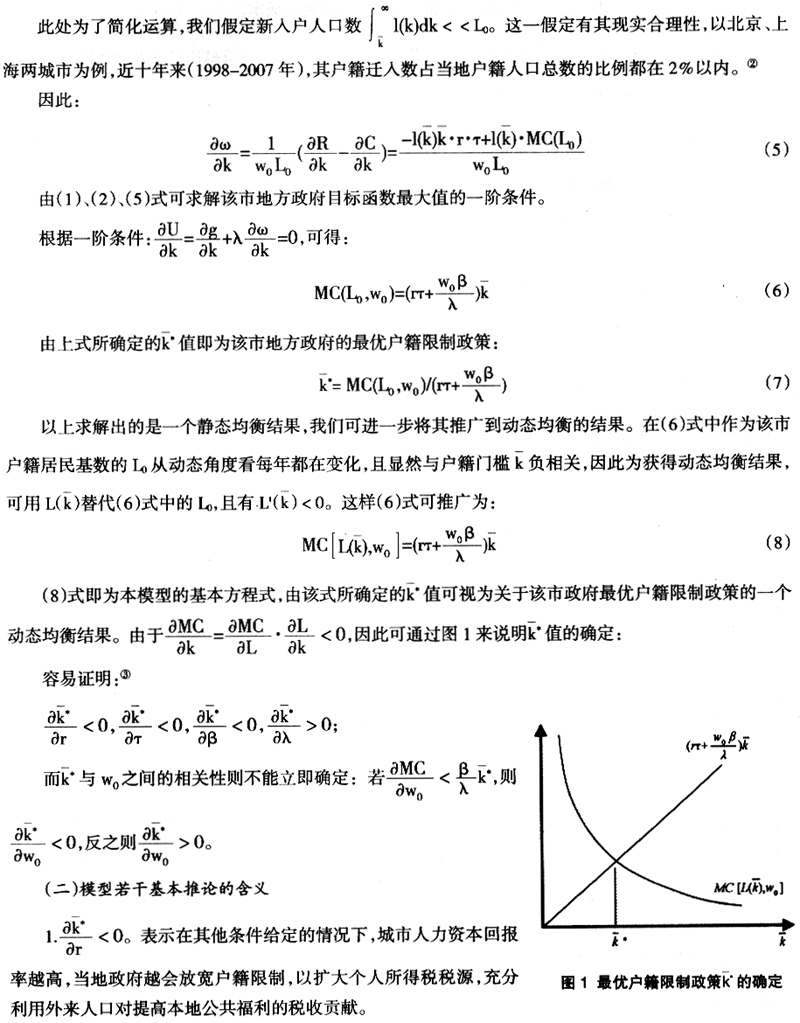

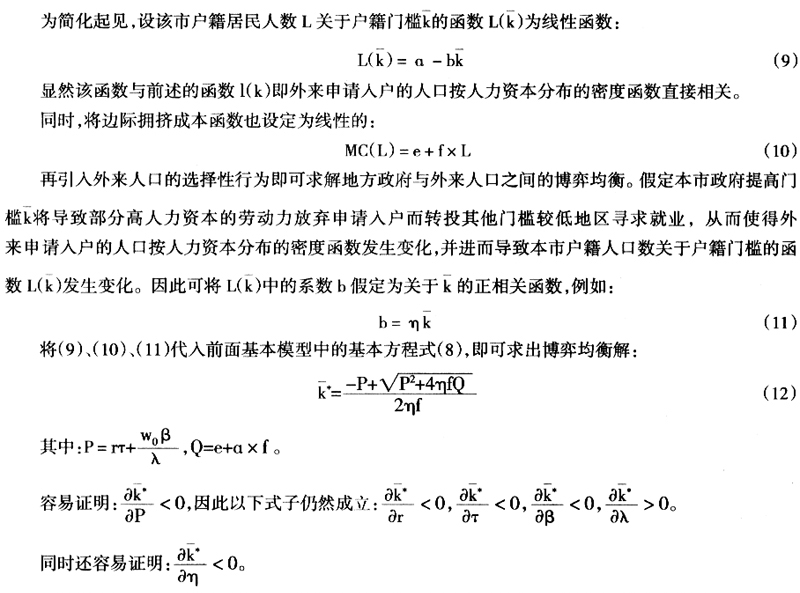

以上基本模型只是从地方政府目标函数出发,求解最大化政府效用的户籍限制政策,但并未考虑外来人口对地方政府户籍政策的反应。如果引入这一考虑,则可将上述基本模型扩展为地方政府与外来流动人口之间的博弈均衡模型。

η可视为周边城市对本城市在吸引人才方面的竞争力度,或者说是外来人口的流动相对于本城市户籍政策的敏感程度。上一推论的含义是:随着周边城市在吸引劳动力方面的竞争强度的提高,本城市将会降低户籍门槛。

2.

2. 。表示地方政府如能提高本地市民所得税率,则政府也有动力降低户籍门槛以接收更多人入籍。因为对这部分人员的征税收入可能会抵消其导致的城市拥挤成本。

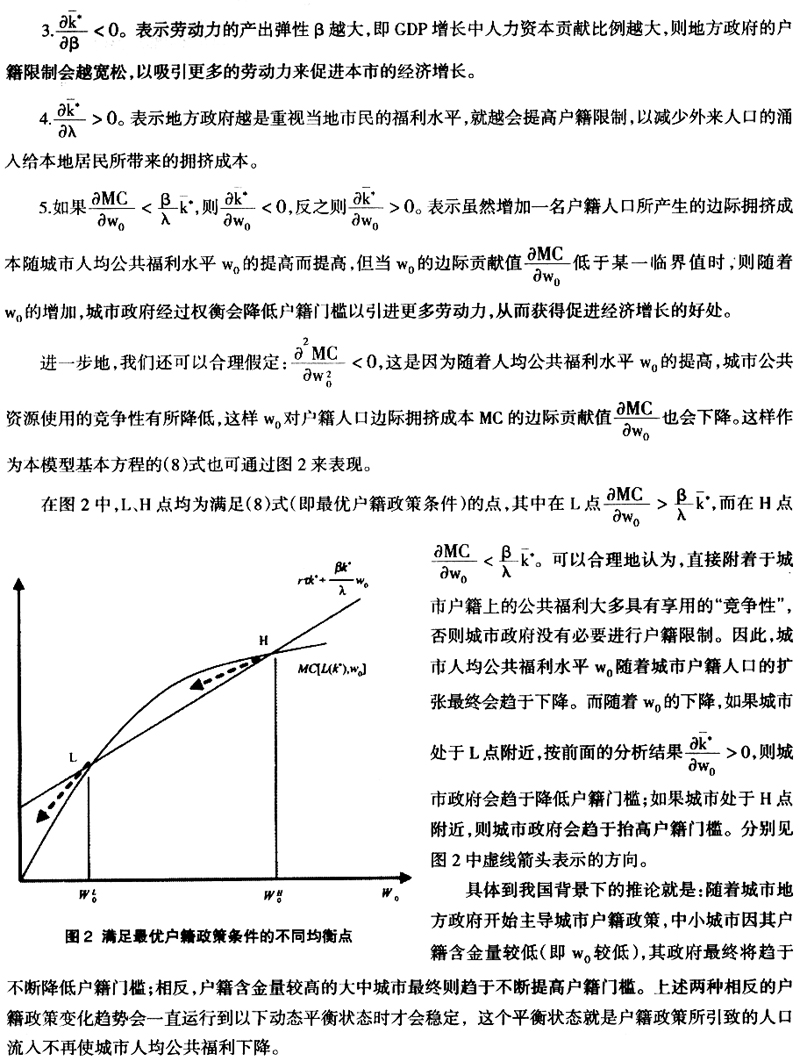

。表示地方政府如能提高本地市民所得税率,则政府也有动力降低户籍门槛以接收更多人入籍。因为对这部分人员的征税收入可能会抵消其导致的城市拥挤成本。  以上基本模型只是从地方政府目标函数出发,求解最大化政府效用的户籍限制政策,但并未考虑外来人口对地方政府户籍政策的反应。如果引入这一考虑,则可将上述基本模型扩展为地方政府与外来流动人口之间的博弈均衡模型。

以上基本模型只是从地方政府目标函数出发,求解最大化政府效用的户籍限制政策,但并未考虑外来人口对地方政府户籍政策的反应。如果引入这一考虑,则可将上述基本模型扩展为地方政府与外来流动人口之间的博弈均衡模型。  η可视为周边城市对本城市在吸引人才方面的竞争力度,或者说是外来人口的流动相对于本城市户籍政策的敏感程度。上一推论的含义是:随着周边城市在吸引劳动力方面的竞争强度的提高,本城市将会降低户籍门槛。

η可视为周边城市对本城市在吸引人才方面的竞争力度,或者说是外来人口的流动相对于本城市户籍政策的敏感程度。上一推论的含义是:随着周边城市在吸引劳动力方面的竞争强度的提高,本城市将会降低户籍门槛。