云南省图书馆机构用户,欢迎您!

1910年代北大已草创了现代中国的学科基础,但其在1920年代初“五四”落潮后明显衰退,所幸知识界并未就此停滞:此时大批学人南下,东南大学迅速崛起,并初步形成了中国现代学科的基本体系;1925年,东大日乱,大批名流北上,清华因之顿然勃兴,并很快促成中国现代学术的格局基本成型,形成了一批原创性的文化精品。低迷有年的北大,在1931年蒋梦麟、胡适主校后亦得再起。至1930年代初,中国学术的现代转型基本实现。由于东大和清华的带动,南北两个名校群先后出现,若干所高水平大学开始初具国际影响。这是个“学术现代化”的过程,亦是中国知识共同体的构建过程和中国学术团队纵深嬗变的过程。它得力于相对稳定的环境,得力于坚实的人才储备,得力于高效的人才流动。而这流动,又得力于优良的大学制度,得力于宽松的民政制度,还得力于那批横跨政学两界的“两栖人”。这一“南北问题”是现代中国知识界南北互动的典型写照。此问题异常繁复。其过程与中国留学生的归国浪潮基本吻合,并尤其受益于千余名庚款生。后者使得南北大学在1920年代全面崛起,促成了中国学术的现代转型和现代中国知识共同体的成长。抗战胜利后,社会政治的鼎革促使其瓦解,南北问题遽尔终结。

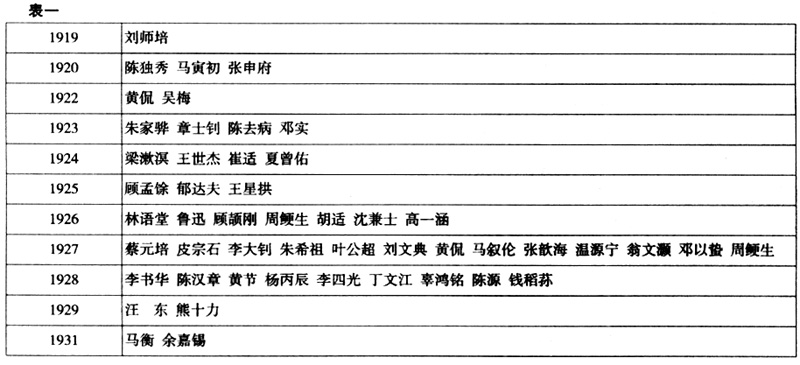

其名教授之流失(或亡故),至足惊人。任何人都不难明白,这意味着什么。 此时,北大地位大不如初。始终在风口浪尖上跳荡驱驰的北大,学术原创工作的支绌、单薄日渐显露。甚至两年期间全校才出了五期月刊、五种著作、一种译著⑥。1922年校庆时,全校上下痛做检讨,教务长胡适直言:“纵观今天展览的‘出版品’,我们不能不挥一把愧汗,这几百种出版品中,有多少部分可以算是学术上的贡献?近人说,‘但开风气不为师’(龚定庵语),此话可为个人说,而不可为一个国立的大学说。然而我们北大这几年的成绩只当得这七个字:开风气则有余,创造学术则不足。”⑦ 李大钊痛感于此,亦说:“我们自问值得作一个大学第二十五年纪念的学术上的贡献实在太贫乏了。”遂高呼:“只有学术上的发展值得作大学的纪念。只有学术上的建树值得‘北京大学万万岁’的欢呼。”⑧ 然而,令人遗憾的是,此后几年仍无改观,甚至曾出现全校一年无一专著的惨状(胡、李等人自己也不例外)。 当然,作为老牌名校,北大的辐射力仍是不可估量的。在众校后起时的北大都发挥了支援功能,1920年后几乎所有南北院校的发展,均在不同程度上得益于此,如中法大学、燕京大学、辅仁大学、厦门大学、中山大学、安徽大学、浙江大学、中央研究院等,都在很大程度上得力于北大人物。武汉大学则更甚。1928年,武大创校,师资极度匮乏,时任大学院院长蔡元培从北大调集了数十位中青年学者往赴支援,内有法律系教授皮宗石、政治系主任周鲠生、化学系教授石瑛、理科学长兼化学系教授王星拱等,后亦有朱家骅、陈源、郁达夫等。而校长王世杰本人,亦曾是北大教授。 二、师资流动与大学群起 然而,恰在北大逐步低迷之际,南方却气象一新。其中执牛耳的是南高师—东南大学。 1921年国内仅有四所国立大学,其中南方仅有东南大学。东大之崛起,首应归功于郭秉文高瞻远瞩的办学方略。郭氏毕业于“世界新教育中心”哥伦比亚大学师范学院,他深谙办学之道首在广延名师,对于有才之人,都千方百计“拉”来。东大进展神速,名手云集。此外学校还常邀请名人访问、讲学。如此一来,东大迅即跃为蜚声国际的学府,师资和设备一时无两,学风亦极活跃。1923年,时任东大教授的茅以升无任感慨:“东大寓文理、农、工、商、教育于一体,此种组合为国内所仅见,意义深远。”⑨ 同年秋,清华学子梁实秋等来东大游览,对学长吴宓极为倾服,“连听宓课三日”,回京后,“即在清华周刊中著论,述东南大学学风之美,师饱学而尽职,生好读而勤业,清华今正缺乏良好教授”,“吴先生亦是清华毕业游美学生,而母校未能罗致其来此,宁非憾事哉!”⑩ 梁对东大的学风极为感慨,连写了不少关于东大的文字。一时间,“孔雀东南飞”,学人皆以受聘于此为荣。时人遂有“北大以文史哲著称,东大以科学名世”之赞。

其名教授之流失(或亡故),至足惊人。任何人都不难明白,这意味着什么。 此时,北大地位大不如初。始终在风口浪尖上跳荡驱驰的北大,学术原创工作的支绌、单薄日渐显露。甚至两年期间全校才出了五期月刊、五种著作、一种译著⑥。1922年校庆时,全校上下痛做检讨,教务长胡适直言:“纵观今天展览的‘出版品’,我们不能不挥一把愧汗,这几百种出版品中,有多少部分可以算是学术上的贡献?近人说,‘但开风气不为师’(龚定庵语),此话可为个人说,而不可为一个国立的大学说。然而我们北大这几年的成绩只当得这七个字:开风气则有余,创造学术则不足。”⑦ 李大钊痛感于此,亦说:“我们自问值得作一个大学第二十五年纪念的学术上的贡献实在太贫乏了。”遂高呼:“只有学术上的发展值得作大学的纪念。只有学术上的建树值得‘北京大学万万岁’的欢呼。”⑧ 然而,令人遗憾的是,此后几年仍无改观,甚至曾出现全校一年无一专著的惨状(胡、李等人自己也不例外)。 当然,作为老牌名校,北大的辐射力仍是不可估量的。在众校后起时的北大都发挥了支援功能,1920年后几乎所有南北院校的发展,均在不同程度上得益于此,如中法大学、燕京大学、辅仁大学、厦门大学、中山大学、安徽大学、浙江大学、中央研究院等,都在很大程度上得力于北大人物。武汉大学则更甚。1928年,武大创校,师资极度匮乏,时任大学院院长蔡元培从北大调集了数十位中青年学者往赴支援,内有法律系教授皮宗石、政治系主任周鲠生、化学系教授石瑛、理科学长兼化学系教授王星拱等,后亦有朱家骅、陈源、郁达夫等。而校长王世杰本人,亦曾是北大教授。 二、师资流动与大学群起 然而,恰在北大逐步低迷之际,南方却气象一新。其中执牛耳的是南高师—东南大学。 1921年国内仅有四所国立大学,其中南方仅有东南大学。东大之崛起,首应归功于郭秉文高瞻远瞩的办学方略。郭氏毕业于“世界新教育中心”哥伦比亚大学师范学院,他深谙办学之道首在广延名师,对于有才之人,都千方百计“拉”来。东大进展神速,名手云集。此外学校还常邀请名人访问、讲学。如此一来,东大迅即跃为蜚声国际的学府,师资和设备一时无两,学风亦极活跃。1923年,时任东大教授的茅以升无任感慨:“东大寓文理、农、工、商、教育于一体,此种组合为国内所仅见,意义深远。”⑨ 同年秋,清华学子梁实秋等来东大游览,对学长吴宓极为倾服,“连听宓课三日”,回京后,“即在清华周刊中著论,述东南大学学风之美,师饱学而尽职,生好读而勤业,清华今正缺乏良好教授”,“吴先生亦是清华毕业游美学生,而母校未能罗致其来此,宁非憾事哉!”⑩ 梁对东大的学风极为感慨,连写了不少关于东大的文字。一时间,“孔雀东南飞”,学人皆以受聘于此为荣。时人遂有“北大以文史哲著称,东大以科学名世”之赞。