云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文考察了对于1930-1937年的《武汉大学文哲季刊》重读的学术价值,分析了该时期中国知识分子参与公共交往的三种话语范式。在分析的过程中并对该刊所发表文章、作者群以及撰稿意图做了分类与考察。进而认为在当时中国社会语境下,三种话语范式与时代语境结合导致了两个重要公共交往现象的产生:实用理论成为译介主潮与时评的兴盛。

作为一份存在时间较早且由大学独立办刊的人文社科类学术刊物,创刊于1930年的《武汉大学文哲季刊》(下文简称《季刊》)在中国现代学术史上本应有着颇为特殊的意义,但从研究现状上看,与《复旦学报》(创刊于1917年)、《燕京学报》(创刊于1927年)、《暨南学报》(创刊于1936年)以及《东吴学报》(创刊于1905年)等同时代重要的人文社科学报不同,国内学术史界与文学史界一直缺乏对《季刊》做足够的重视与研究。 无论是大陆学术界,还是台湾学术界,尚无一篇关于《季刊》的专门研究论文①,对于《季刊》亦只限于对于某些刊载过的具体文章引用,而且这些引用仅限于朱东润《司空图诗论综述》、胡适《三年丧服的逐渐推行》等名文,而这些引用者部分都是从朱东润与胡适的文选中“二次转引”,而非直接从《季刊》直接援引而来(上图为《季刊》封面)。 从学术史的角度上看,对于《季刊》的解读并非只限于对于具体一所大学或一份期刊的研究,而是侧重于对于上个世纪30年代中国学术史诸多现象的个案考察。毕竟作为国内人文社科学术重镇的武汉大学,其社科学报必然有着较强的反映与说明能力。 本文之所以选择1930-1937年的《季刊》作为研究对象,因为当时的中国学术史本身有着非常特殊的研究意义。随着1937年卢沟桥事件爆发,国内知识分子阵营开始呈现出了分化瓦解的倾向,公共交往的内部秩序开始因为党派、意识形态的分歧以及战争而遭到了前所未有的颠覆,以及部分大学的西南迁移,促使了“滞留者”与“迁移者”因地域上的不同导致意识形态的分道扬镳。待到上个世纪四十年代,战前知识分子的文化场域与公共交往的状况早已是分崩离析、不复存在②③。 因而,对于该时段《季刊》的史料研究就便有了一定的意义与价值,从更具体的角度上讲,研究《季刊》既可以独具角度地考量现代中国学术史,亦可以透视30年代中国知识分子的公共交往与话语空间的具体形态。 一、天下公器:《季刊》的创刊及其作者群分析

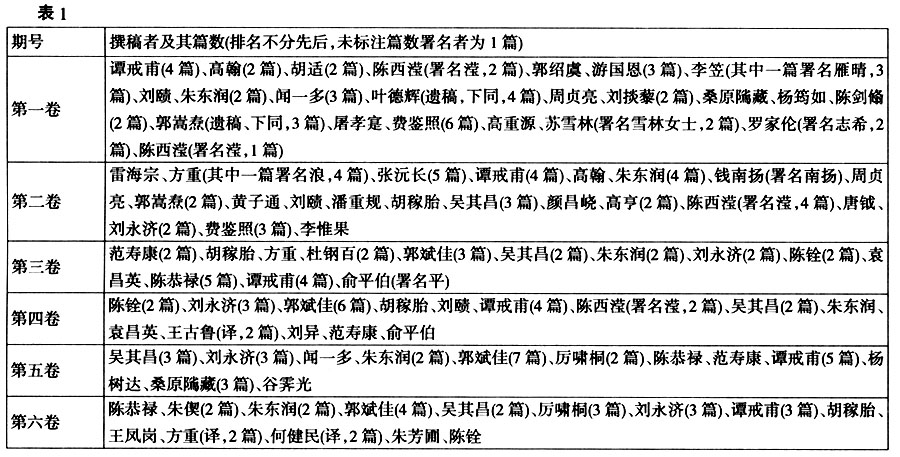

作为一份存在时间较早且由大学独立办刊的人文社科类学术刊物,创刊于1930年的《武汉大学文哲季刊》(下文简称《季刊》)在中国现代学术史上本应有着颇为特殊的意义,但从研究现状上看,与《复旦学报》(创刊于1917年)、《燕京学报》(创刊于1927年)、《暨南学报》(创刊于1936年)以及《东吴学报》(创刊于1905年)等同时代重要的人文社科学报不同,国内学术史界与文学史界一直缺乏对《季刊》做足够的重视与研究。 无论是大陆学术界,还是台湾学术界,尚无一篇关于《季刊》的专门研究论文①,对于《季刊》亦只限于对于某些刊载过的具体文章引用,而且这些引用仅限于朱东润《司空图诗论综述》、胡适《三年丧服的逐渐推行》等名文,而这些引用者部分都是从朱东润与胡适的文选中“二次转引”,而非直接从《季刊》直接援引而来(上图为《季刊》封面)。 从学术史的角度上看,对于《季刊》的解读并非只限于对于具体一所大学或一份期刊的研究,而是侧重于对于上个世纪30年代中国学术史诸多现象的个案考察。毕竟作为国内人文社科学术重镇的武汉大学,其社科学报必然有着较强的反映与说明能力。 本文之所以选择1930-1937年的《季刊》作为研究对象,因为当时的中国学术史本身有着非常特殊的研究意义。随着1937年卢沟桥事件爆发,国内知识分子阵营开始呈现出了分化瓦解的倾向,公共交往的内部秩序开始因为党派、意识形态的分歧以及战争而遭到了前所未有的颠覆,以及部分大学的西南迁移,促使了“滞留者”与“迁移者”因地域上的不同导致意识形态的分道扬镳。待到上个世纪四十年代,战前知识分子的文化场域与公共交往的状况早已是分崩离析、不复存在②③。 因而,对于该时段《季刊》的史料研究就便有了一定的意义与价值,从更具体的角度上讲,研究《季刊》既可以独具角度地考量现代中国学术史,亦可以透视30年代中国知识分子的公共交往与话语空间的具体形态。 一、天下公器:《季刊》的创刊及其作者群分析  准确地说,《季刊》创刊于1930年4月。 《季刊》的创刊,与时任武大校长王世杰的关系密不可分,此时正值王世杰担任武汉大学校长期间,武汉大学发展到了其第一个高峰,尤其是其文科学群领军国内文史哲研究界,云集了闻一多、黄侃、谭戒甫、郭斌佳等一批人文社科顶尖学者,形成了名副其实的“中南文科重镇”。 但与全国其他同类大学相比,武汉大学尚无一份成规模的文科学报,作为法学家的王世杰通过对北京大学、复旦大学与东吴大学等高校的比较考察,决定在武汉大学兴办一份文科学报。 《季刊》创刊于1930年4月,停刊于1943年。史实证明,武汉大学南迁乐山以后该刊曾多次休刊,缺乏连贯性,且装帧设计也大不如前。最终在1943因为财力人力的不足而导致正式宣布停刊,因此本文的研究对象并不包括1937年之后的《季刊》。 《季刊》中唯一一篇由王世杰所撰写的文章是“创刊号”中的《创刊弁言》(见左下图),他开宗明义地提出“学术期刊可以看作一国文化的质量测验器”“我们可以窥得一国文化所能到达的程度”,并且提出了《季刊》所创办的缘由: 国立武汉大学同人,鉴于国内学术期刊之缺乏,且因深信“集合的研究”为学术进展的基本条件,乃一再集议,决定刊行三种期刊,即社会科学季刊、文哲季刊、理科季刊。同人之意,颇冀诸刊出版以后,不但本校同人能利用其篇幅以为相互讲学之资,即校外学者亦不惜以其学术文字,惠此诸刊,使成为全学术界之公共刊物④。 从王世杰的《创刊弁言》中可以窥探到两条信息:其一,王世杰所说的“国内学术期刊”缺乏乃是假托之词,因为当时国内学术期刊虽不多,但也未到“匮乏”之境。纵然不算《现代文学评论》《学衡》等团体、官办学术刊物,仅就《东吴学报》《燕京学报》等校办社科类刊物而言,总共也有近二十余种,并不能算是“缺乏”,但是他所提出的“集合的研究”却是一个相对较为新颖概念,这意味着《季刊》形成了在研究力量上的“聚合”与研究观念上的“独立”,因而并不排斥有不同学术身份及主张的撰稿人;其二,《创刊弁言》中所提到的“校外学者”当是一个颇具意义的研究入手点,因为与团体、官办学术刊物相比,大学学报更有一种摈弃门户之见开放性,这与当时的大学制度亦有着必然的因果联系,因而《季刊》也云集了一批国内不同学术背景、观念主张甚至不同政见的撰稿者以及不同学科门类的文章。 纵观1930-1937年的《季刊》,作者及其个人发稿量见表1:

准确地说,《季刊》创刊于1930年4月。 《季刊》的创刊,与时任武大校长王世杰的关系密不可分,此时正值王世杰担任武汉大学校长期间,武汉大学发展到了其第一个高峰,尤其是其文科学群领军国内文史哲研究界,云集了闻一多、黄侃、谭戒甫、郭斌佳等一批人文社科顶尖学者,形成了名副其实的“中南文科重镇”。 但与全国其他同类大学相比,武汉大学尚无一份成规模的文科学报,作为法学家的王世杰通过对北京大学、复旦大学与东吴大学等高校的比较考察,决定在武汉大学兴办一份文科学报。 《季刊》创刊于1930年4月,停刊于1943年。史实证明,武汉大学南迁乐山以后该刊曾多次休刊,缺乏连贯性,且装帧设计也大不如前。最终在1943因为财力人力的不足而导致正式宣布停刊,因此本文的研究对象并不包括1937年之后的《季刊》。 《季刊》中唯一一篇由王世杰所撰写的文章是“创刊号”中的《创刊弁言》(见左下图),他开宗明义地提出“学术期刊可以看作一国文化的质量测验器”“我们可以窥得一国文化所能到达的程度”,并且提出了《季刊》所创办的缘由: 国立武汉大学同人,鉴于国内学术期刊之缺乏,且因深信“集合的研究”为学术进展的基本条件,乃一再集议,决定刊行三种期刊,即社会科学季刊、文哲季刊、理科季刊。同人之意,颇冀诸刊出版以后,不但本校同人能利用其篇幅以为相互讲学之资,即校外学者亦不惜以其学术文字,惠此诸刊,使成为全学术界之公共刊物④。 从王世杰的《创刊弁言》中可以窥探到两条信息:其一,王世杰所说的“国内学术期刊”缺乏乃是假托之词,因为当时国内学术期刊虽不多,但也未到“匮乏”之境。纵然不算《现代文学评论》《学衡》等团体、官办学术刊物,仅就《东吴学报》《燕京学报》等校办社科类刊物而言,总共也有近二十余种,并不能算是“缺乏”,但是他所提出的“集合的研究”却是一个相对较为新颖概念,这意味着《季刊》形成了在研究力量上的“聚合”与研究观念上的“独立”,因而并不排斥有不同学术身份及主张的撰稿人;其二,《创刊弁言》中所提到的“校外学者”当是一个颇具意义的研究入手点,因为与团体、官办学术刊物相比,大学学报更有一种摈弃门户之见开放性,这与当时的大学制度亦有着必然的因果联系,因而《季刊》也云集了一批国内不同学术背景、观念主张甚至不同政见的撰稿者以及不同学科门类的文章。 纵观1930-1937年的《季刊》,作者及其个人发稿量见表1: